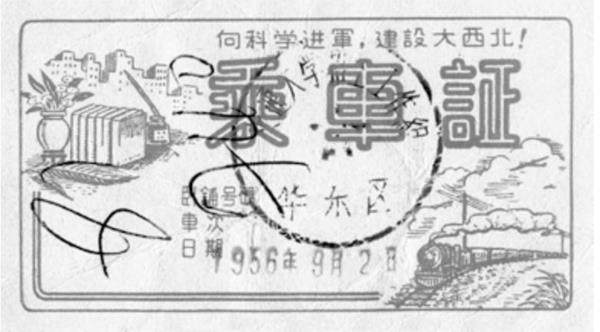

交通大学西迁是中国社会主义革命和建设时期党中央根据社会主义工业和国防建设需要而作出的一项重要战略部署,其不论对于西部文化教育格局的重塑、西部工业经济开发建设的奠基提速,还是对于推动中国区域社会的协调发展均发挥了举足轻重的作用。

西迁方案的酝酿

严峻的国际局势和迫在眉睫的工业建设需要是党中央酝酿部署交通大学西迁事项的基本出发点。1955年3月21日至31日中国共产党全国代表会议召开,通过《关于中华人民共和国发展国民经济第一个五年计划草案的决议》(以下简称《决议》)。会上,国家建委主任薄一波指出,旧有的工业,主要集中在东北地区的南部和华东、华北沿海的少数几个大城市中,而中部、西部广阔的腹地工业极少。上述情况不论从军事或经济方面看,都是与社会主义城市分布的原则不相符合的。要逐步地改变旧中国遗留下来的这种不合理的状态,在全国各地区适当地分布工业生产力,使工业接近原料、燃料的产区和消费地区,并使工业的分布适合于巩固国防的条件,逐步地提高落后地区的经济水平,这是有计划地发展我国国民经济的重要任务之一。

根据《决议》对地区工业分布所作调整部署,全国城市发展方针亦在加紧调整,全国城市建设的任务不再是发展沿海大城市,而是要在内地发展中小城市,并适当地限制大城市的发展。沿海城市盲目发展的毛病,同步进行纠正。事实上,对于沿海城市发展布局的调整早在两年前“一五”计划工程先行建设时已在部署。1953年2月,华东局召开华东工业会议,形成了“一五”时期关于华东地区工业紧缩与加强的指导原则,要求包括上海市在内的华东地区在整个“一五”时期,均不做国家投资建设的重点区域。上海等华东地区在发展规划中要切实用好既有工业发展基础,大力发挥经济潜能,为全国发展积累资金、输送技术人才和管理干部,给全国建设规划中具有重大意义的建设项目以支持。1954年以后,随着台海形势的日益紧张和工业化建设大潮的突飞猛进,上海、南京、青岛等工业基础较为雄厚的沿海城市加速了资金、技术、干部队伍等的输出节奏。1955年2月16日,中共上海市委、市政府召开扩大会议,确定采取“积极改造,逐步紧缩”方针,指示上海的工厂应内迁,城市人口应由600万人疏散减少到300万人,上海可以作为一个商港,但不应成为一个大的工业基地。在此情势下,上海等沿海城市的工业设施、技术人才、文化资源的内迁已箭在弦上。

与城市建设的调整同步,《决议》对高等教育的改革也在加速推进。城市建设尤其工业发展迫切需要大量的“忠实于祖国、忠实于社会主义事业并具有一定文化、技术水平和一定业务能力的干部,特别是工业技术干部”来支撑。作为培养高级工业专门人才的主阵地,高等学校在新中国工业体系建设和发展中的作用举足轻重,从1953年“一五”计划实施起其已被纳入国家计划范畴。“一五”计划“高等教育发展必须注意下列问题”的第一条开宗明义提出,高等教育建设必须符合社会主义建设的要求,必须同国民经济的发展计划相配合;学校的设置分布应该避免过分集中,为了适应在全国范围内经济建设的需要,高等学校尤其是高等工业学校过分地集中在沿海城市的状况,在今后的发展计划中,应该逐步地加以改变;在沿海城市中,今后一般地不应该再新建和大规模地扩建高等学校。内地高等学校应该按照合理的部署,逐步地建设起来。工科高等学校应该逐步地同工业基地相结合。

中华人民共和国成立之初,中央政府从半殖民地半封建社会接收过来的高等学校,一般集中在沿海,全国188所高等学校,其中在北京、上海、沈阳、南京等地有92所,占48.5%,学生数15.5万,占全国高等学校学生数的60.13%。“一五”计划中高等学校的地区部署要求或始于此。作为上海市土生土长的理工传统强校,交通大学在新中国成立后迎来了大发展,经1952年院系改造后迅速转型为以机械、电机为主的一所重工业大学,成为新中国培养高等工业人才的重镇,如1954年招收新生1920人,在整个华东地区高等工业院校中首屈一指。对于交通大学的未来,国家更是委以重任,《一九五五年到一九五七年高等学校院系调整及新建校计划(草案)》中提出,交通大学目标“最大发展规模为一万二千人”,这在全国高校中是独一无二的。毫无疑问,这一目标任务与上海市总的限制发展的方针是相抵触的,由此以来,在“一五”建设急切需要大量的高水平工业化建设人才的背景下,交通大学的跨越式发展成为上海市乃至国家必须直面的紧迫要务。

西迁方案的出台

在“一五”计划草案深化讨论出台之际,与“一五”工业建设,特别是内地新建工业基地建设相配套的高等教育调整亦在加紧推进。1955年3月17日,高教部部长兼党组书记杨秀峰在“学校教育工作座谈会”上作报告指出,按着中央当前的方针,按着战争观点和五年计划的部署,高等学校也应该有全盘的部署。招生任务往内地挪,面向西南、西北和东北的北部。具体分两步走,第一步是停止扩建,就原有基础尽量发挥学校利用率,能够招多少,就招多少,不能招的统统挪到外面,首先是西北、东北北部也困难一些,条件一个是离国防比较远,另一个是可以结合今后的工业的基地。第二步是全盘调整方案,作出来之后报中央批准,就可以执行,3月底一定做出来,现在这些地方停止扩建。与此同时,陈毅同志到上海开了一次会议,已在上海大体确定采取分散方针,首先把上海、青岛抓起来。最后,杨秀峰还强调,这是全盘的整个的方案,这是建设方向,过去我们长远打算不够,今天马上就要贯彻,尽可能现在就要贯彻。

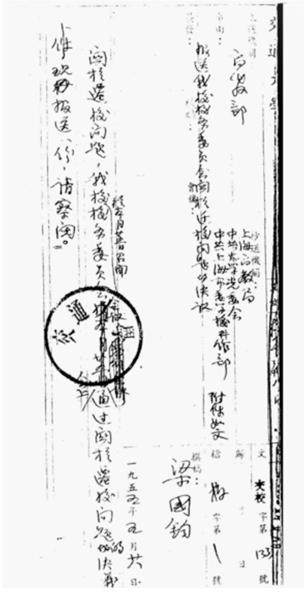

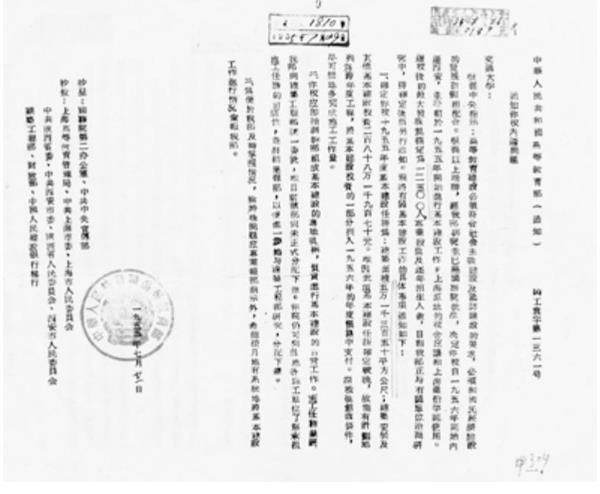

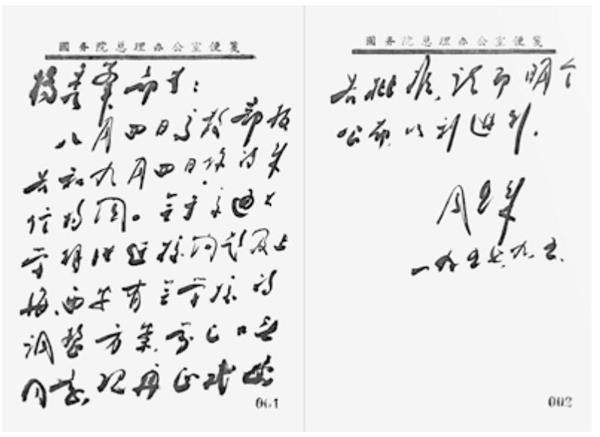

1955年3月30日,高等教育部党组呈报国务院第二办公室并报总理《关于沿海城市高等学校1955年基本建设任务处理方案的报告》(简称《报告》)。《报告》开篇强调,根据中央关于编制五年计划的方针和沿海城市基本建设一般不再扩建、新建的指示,重新研究了沿海城市高等学校的分布情况,提出“将交通大学机械、电机等专业迁至西北设交通大学分校(具体地点和陕西省委商定)。准备在两三年内全部迁出”。同时“将华南工学院、南京工学院、交通大学等校的电讯工程有关专业调出,在成都成立电讯工程学院”。《报告》所涉西迁高校共包含十余所。3月31日,国务院第二办公室主任林枫批呈陈毅副总理:这个方案,二办已经讨论过,认为可以同意。其中有些具体问题,例如交通大学新校址是否设在西安等,尚需进一步研究,以后当专案报告。沿海各城市均急于等这一方案下达,务必即予批示。