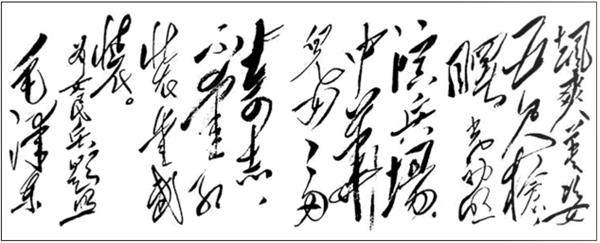

毛泽东是叱咤风云的卓越政治家,也是独领风骚的伟大诗人。在缔造新中国和建设新中国的历史进程中,他成就了举世公认的千秋伟业,也创作了气吞山河的不朽诗篇。

1921年新年伊始,毛泽东与何叔衡、周世钊等人召开新民学会会员新年大会,把学会宗旨由“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”调整为“改造中国与世界”。它不仅成为新民学会的共同目标,成为毛泽东的毕生事业,也成为毛泽东诗词的核心主题。“诗言志”,毛泽东诗词所言的“志”,就是“改造中国与世界”,而“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”则是这一宏大抱负的诗意表达。

毛泽东诗词植根于中华悠久文化的厚重土壤,孕育于跌宕起伏的革命征途,形象再现中国共产党人救国救民的筚路蓝缕,艺术反映近现代中国亘古未有的沧桑巨变,是波澜壮阔的中国革命和建设事业的宏伟史诗。新中国成立前创作的毛泽东诗词(下文简称“前期毛泽东诗词”)主要纪实“砸烂一个旧世界”的时代风云,是“改造中国与世界”的前半部史诗;而新中国成立后创作的毛泽东诗词(下文简称“后期毛泽东诗词”)重点叙写“建设一个新中国”的实践探索,是“改造中国与世界”的后半部史诗。本文侧重解读后期毛泽东诗词,来回顾、感悟毛泽东领导中国人民进行社会主义革命和建设所展开的艰难探索,所取得的巨大成就,所经历的心路历程,来梳理、归纳“改造中国与世界”后半部史诗的创作情况和主要内容,来探讨解读、赏析这些诗词应该遵循的基本原则。

一、新中国成立后毛泽东诗词的创作情况

毛泽东一生与诗词有着不解之缘,读诗、学诗、赋诗、吟诗、解诗、论诗,对他而言,是情趣爱好,是生活方式,是政治工具,也是交往手段。诗词创作活动伴随其一生的革命实践,无论是喜是悲,是忧是怒,是庆贺胜利或者抒发豪情,他都会用诗词来表达高远的理想、坚定的意志、翻卷的心潮、激荡的思绪和绵绵的深情。毛泽东的诗词创作活动主要集中于新民主主义革命、社会主义革命和建设两个历史时期,后期毛泽东诗词占有重要地位。

“一九五○年国庆观剧,柳亚子先生即席赋浣溪沙,因步其韵奉和”,毛泽东欣然作《浣溪沙·和柳亚子先生》,这是后期毛泽东诗词的开篇之作。1973年8月5日,耄耋之年的毛泽东作《七律·读〈封建论〉呈郭老》,这是后期毛泽东诗词的收笔之作。以中央文献研究室编的《毛泽东诗词集》(中央文献出版社1996年版)和吴正裕主编的《毛泽东诗词全编鉴赏》(增订本,人民文学出版社2017年版)为准,毛泽东诗词总量为78首,其中诗43首,词35首。前期毛泽东诗词的数量为36首,其中诗12首,词24首;后期毛泽东诗词的数量为42首,其中诗31首,词11首。就总体而言,后期毛泽东诗词数量多于前期毛泽东诗词的数量,而前期毛泽东诗词是词比诗多,后期毛泽东诗词则是诗比词多。更确切地说,新中国成立前,毛泽东侧重攻词,更多的是一个“词人”,写诗只是偶尔为之;进入晚年之后,他侧重攻诗。

毛泽东没有专门论诗的著作。他的诗论散见在和各界人士的有关谈话之中,散见在他大量阅读诗词作品的批注之中,散见在他致同志、亲朋、诗友的书信之中,散见在他的报告、讲话和文章之中。在新中国成立前,毛泽东的诗论已经涉及“诗言志”的诗学传统,主张现实主义与浪漫主义的对立统一,强调诗歌要有新鲜活泼的民族风味,强调诗歌要为人民大众服务。但这些诗论更多的是从文艺创作的宏观层面而言的,深入思考诗词具体艺术特点和创作规律的诗论并不多。

相比之下,新中国成立之后,毛泽东的诗论更多,对于诗词发展方向、艺术风格、创作规律等的探讨更具体,也更深入。毛泽东喜爱旧体诗,并创作了许多旧体诗词,但又不主张年轻人学写旧体诗,不把个人偏好强加于人。一方面,他认为,旧体诗词“最能反映中华民族和中国人民的特性和风尚”,“同样的形式,千百年来,真是名诗代出,佳作如林。固定的形式并没有妨碍诗歌艺术的发展”。另一方面,他也深知,“旧体诗词有许多讲究,音韵、格律很不易学,又容易束缚人们的思想”。正因为如此,他认为,“律诗是一种少数人吟赏的艺术,难于普及,不宜提倡”,“这些东西,我历来不愿意正式发表,因为是旧体,怕谬种流传,贻误青年”,他“一向不主张青年人花偌大精力去搞”,“你们年轻人最好莫学写旧体诗”。

就个人偏好而言,毛泽东并不怎么喜欢新诗。他对新诗的发展现状也颇为不满,“用白话写诗,几十年来,迄无成功”。他曾对梅白坦言:“你知道我是不看新诗的……给我一百块大洋我也不看。”但从诗歌创作的目标出发,从文艺政策的导向着眼,毛泽东强调:“诗当然应以新诗为主体,旧诗可以写一些。”“我看中国新诗的出路恐怕是两条:第一条是民歌,第二条是古典,这两方面都提倡学习,结果产生一个新诗。”“将来趋势,很可能从民歌中吸引养料和形式,发展成为一套吸引广大读者的新体诗歌。”

前期毛泽东诗词的大部分作品,都是在生活动荡的斗争环境下创作的。1949年12月,在去苏联访问的火车上,毛泽东与苏联翻译、汉学家尼·费德林谈论中国文学。谈到诗词创作的体会时,毛泽东说:“现在连我自己也搞不明白,当一个人处于极度考验,身心交瘁之时,当他不知道自己还能活几个小时甚至几分钟的时候,居然还有诗兴来表达这种严峻的现实。恐怕谁也无法解释这种现象……当时处在生死存亡的关头,我倒写了几首歪诗,尽管写得不好,却是一片真诚的。现在条件好了,反倒一行也写不出来。”费德林问:“一行都写不出来?真的吗?”毛泽东说:“现在改写‘文件’体了,什么决议啦,宣言啦,声明啦……只有政治口号没有诗意啰。”后来,曾多次访华的法国总理埃德加·富尔曾经问毛泽东是否还写诗,他说:“写得很少,因为一些政治问题把诗意都赶到九霄云外去了。”

新中国成立后,毛泽东并不像他自我调侃的那样只是写了决议、宣言、声明之类的“文件”体,也没有完全“因为一些政治问题把诗意都赶到九霄云外去了”,他的诗作数量不少,其中不乏精品。20世纪50年代末至60年代中期,是毛泽东诗词创作的又一个高峰期。当然,创作主体心态已经有所不同。在枪林弹雨的紧张状态下,往往是突发诗情,作品紧紧扣住现实,大多是即事即景的抒情之作,毛泽东更多的是个军事家诗人。在建设时期,他的诗出自对国家发展、长治久安的思考,既着眼现实又放眼未来,既有对时局的议论又有对生命的感慨,政治家诗人的色彩更加浓郁。与此同时,新中国成立后,诗词的创作环境也大相径庭。毛泽东身处办公室、会议室或火车、汽车和旅馆里,他的诗思突发在读文件、报纸、书信或开会、接待、谈话等活动中。

毛泽东诗词作品涉及的人事内容增多了,诗友之间赠酬唱和的频次增加了。繁忙的公务之外,毛泽东还会置身于大自然,偶尔也抒发寄情山水的惬意畅快,但更多的还是借助诗词传达某种政治理念。他甚至效仿古人画上题诗的做法,为照片所拍摄的人物形象或所营造的风光意境,“发明”了题照诗,写下了《七绝·为女民兵题照》《七绝·为李进同志题所摄庐山仙人洞照》,为诗词家族增添了一朵新的艺术奇葩。

毛泽东一生读书不倦,建设时期更是如饥似渴地博览群书,看得最多的是史籍。他读书有独立判断,从不盲从盲信,读史书尤其如此。他每有心得,辄有评点,发人之所未发,言人之所未言。他从来都是站在历史的高度,去思考治国理政的重大问题。有感而发,他创作了《贺新郎·读史》《七绝·贾谊》《七律·咏贾谊》《七绝·刘蕡》等咏史之作。这些咏史诗是他的历史发展观的一种表达方式,可以看出他对历史规律的准确把握,对历史经验的深刻总结。

后期毛泽东诗词政治色彩更浓,诗词意味显淡,表达方式更为直白,抽象的概念多于丰富的意象,率直的议论多于含蓄的抒情,写于1959年、1960年的四首“读报”诗显得尤为突出。1959年秋开始,中苏关系不断恶化。“反苏昔忆闹群蛙,今日重看大反华”“西海而今出圣人,涂脂抹粉上豪门”“托洛茨基到远东,不和不战逞英雄”“爱丽舍宫唇发紫,戴维营里面施朱”,戏谑反讽,粗犷坦直。毛泽东即兴而成的“读报诗”,甚少乃至毫无“诗意”上的追求,俨然就是“反修”政治斗争的利器。

有潮起就有潮落,有高峰便有低谷。不可否认的是,20世纪60年代中期以后,尤其是进入70年代之后,随着暮年的到来,精力的衰减,健康状况的恶化,毛泽东诗词创作进入衰退期,作品数量明显减少,质量明显下降。

二、新中国成立后毛泽东诗词的主要内容

新中国成立后,形势和任务发生了重大变化。毛泽东千方百计调动人民群众的积极性和创造性,努力改变一穷二白的落后面貌,要把新中国建设成一个繁荣昌盛的社会主义国家。毛泽东诗词也告别炮火硝烟,转向叙写“改造中国与世界”的后半部史诗,转向生动描绘如火如荼的社会主义革命和建设,热情讴歌人民群众战天斗地的伟大实践和精神风貌,真实抒发对现实问题的深邃思索和对未来前景的殷切期盼。这成为后期毛泽东诗词的主题主线、主流本质,其思想内容主要集中在以下几个方面。

(一)沧桑巨变:一唱雄鸡天下白

中华人民共和国的成立,是中国有史以来最重大的历史事件,中国人民从此站起来了,中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了。这是中国共产党人“改造中国与世界”伟大斗争所取得的伟大胜利。这成为后期毛泽东诗词的首选主题。

写于1950年10月的《浣溪沙·和柳亚子先生》是这一题材的代表作。