香山慈幼院始建于民国,1920年10月3日正式开院。仅1920年至1930年十年间,香山慈幼院就收养全国孤贫儿童1600余人;其中革命志士、殉难军人子弟等有数十名。李大钊遇害后,熊希龄将李大钊的两个儿子李光华、李欣华收入香山慈幼院作为正额生,享受生活、学习全免费的待遇。翻阅档案,可以看到熊希龄于1924年7月31日申请在平西香山办理慈善教育事业,恳请北平市社会局登记并颁发团体执照的申请,申请中附董事名册、财产目录、印鉴章和教职员名册;还有由北平市社会局局长赵正平签署并颁发给香山慈幼院的公益团体登记凭照的公函,登记时间为1929年5月31日。

一

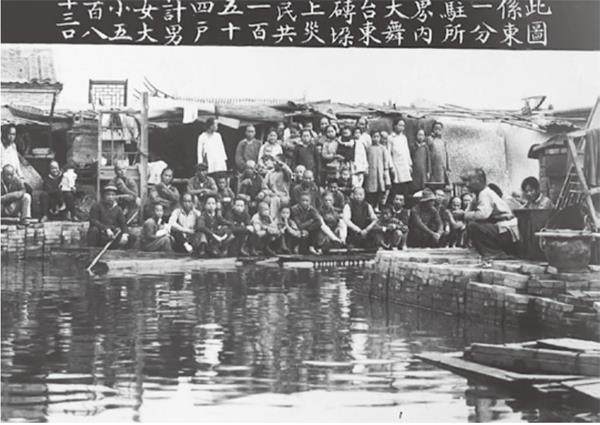

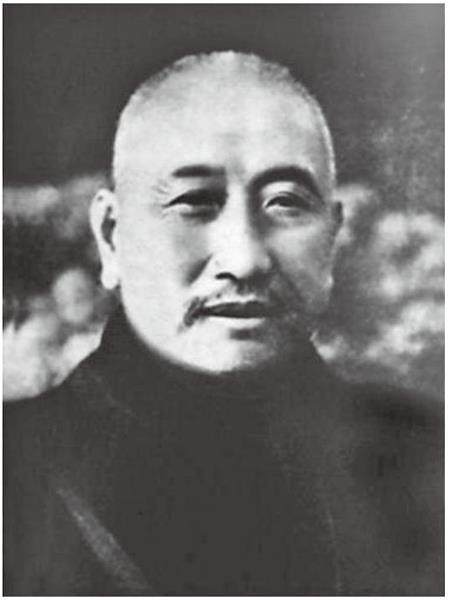

1917年7月中下旬,海河流域京畿一带遭水患。10月,熊希龄就任京畿水灾河工善后督管。水灾中有1000余名孤儿,熊希龄与水灾督办处陈汉第、罗振方商议,决定建一所可以容下千多人的大规模的慈幼院。11月20日,北京慈幼局在西安门内府右街培根女校旧址正式开办。慈幼局分设男女两所,以培根女校旧址为一所,专收女生。另在北京二龙坑郑王府花园新辟一所,专收男生。两所慈幼院设立之后,收灾童1000余人。

1918年4月水患已平,各家属陆续领走灾童800余人,水灾后机构随即解散,但仍有200多幼儿无家可归。熊希龄找到时任民国总统的徐世昌,希望借用香山的静宜园。徐世昌召开内务府会议协调此事,准予使用。

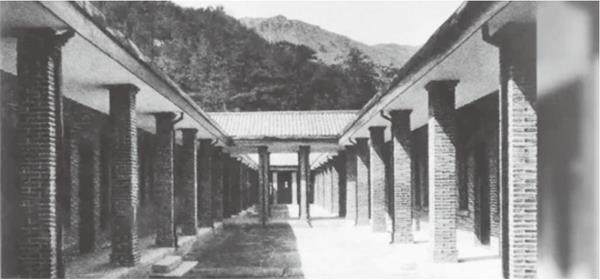

1919年2月17日,香山慈幼院的建校工程开工,至年底,男女校舍竣工。在工程结束之前,慈幼院聘请施今墨到校主持教务,规定学科。施今墨后任副院长,直至慈幼院举行开院仪式后才因事辞职。施今墨在慈幼院任职约一年。

熊希龄提出“德、智、技、群”全面发展,“按儿童个性之异同管理之”,以培养健全爱国之国民的办院宗旨、教育方针。李大钊、胡适、蒋梦麟、张伯苓、雷洁琼、康克清、谢冰心等当时著名的教育家,都曾担任香山慈幼院评议会的评议员,或院董事会董事,帮助香山慈幼院办教育。

1920年10月3日,北京香山慈幼院举行了正式成立典礼,参加典礼的师生有六七百人,中外来宾多达二三百人。荷兰公使在参观完学校后,不禁称赞道:“设备之善、院址之佳,实普及教育之举。”

香山慈幼院分为男校和女校。男校坐落于静宜园的东北处,占地二三百亩,建有教室13所、宿舍8所、玩具陈列馆、音乐馆、体育馆、室内体操馆、旱冰场、跑马场、球场、游泳池、儿童图书馆、浴室、洗濯室、洗衣室、厕所、食堂、厨房等各种建筑设施77所。女校坐落于静宜园内已荒废的前清皇室的寝宫处(今为香山饭店店址),占地四五十亩,建有教室8所、宿舍4所、浴室、洗濯室、洗衣室、饮茶室、邮电分局、工场、养蚕室、商场、烹饪室、球场、音乐教室、儿童图书馆等各种建筑设施46所。

除了男女两校内的建筑外,还建有共用建筑物:运动场、理化馆、甘露旅馆、电灯厂(发电厂)、银行、照相馆等。

1926年,香山慈幼院改行分院制,形成总院、第一院蒙养部、第二院小学部、第三院男女中学部、第四院职业部、第五院职工部、第六院大学部等7部。1933年,熊希龄又将第一校分成第一、第二幼稚园;第二校小学;第三校幼稚师范;第四校农工实习局;第五校工徒学校;另有奖学金补助毕业生考升中大学规定。

香山慈幼院的师资力量十分雄厚。查阅香山慈幼院的档案,教师们分为专职与兼职,月薪十几元至三十几元不等。

香山慈幼院的学生分成正额生和副额生两类,正额生学杂费全免,副额生学费每学期交20元大洋,杂费男生每学期2.5元,女生每学期2元;食宿费正额生全免,副额生每人每学期大洋10元,膳费分甲、乙两种,甲种每人每月大洋5.5元,乙种每人每月大洋4元。