俄罗斯有句话道破了两种极端定价的偏误:“市场上有两类不明智的做法,一类是要价过高,另一类是要价太低。”如果非奢非伪,那么卷高价和卷低价皆非正道。

面对消费降级,一些企业在薄利多销之路上举步维艰,纷纷开始抛弃传统渗透定价逻辑,投身撇脂定价的高价旋涡。国产电动汽车的价格创下80万元之尊、81万元之傲、百万元之巅;国产手机均价紧逼苹果iPhone,甚至某品牌手机的价格远远超越了iPhone;价格扶摇直上的美妆国货让女士们高攀不起;李宁涨价与打折并行,粉丝心碎;66元一支的钟薛高终于活过了6年……新老品牌价格狂飙背后,是品牌崛起的曙光,还是虚火过旺的预兆?

新周期下,卷高价之潮汹涌澎湃,唯有降本与增值并举,方能稳立市场潮头。权宜之计的高价策略,实则是成本压力所迫,并非运筹决胜的高端品牌之策。品牌如果声望未立,高端气质难寻,价不符名,名不符实,实不符望,那么终将自毁前程。

高价“耀”品牌

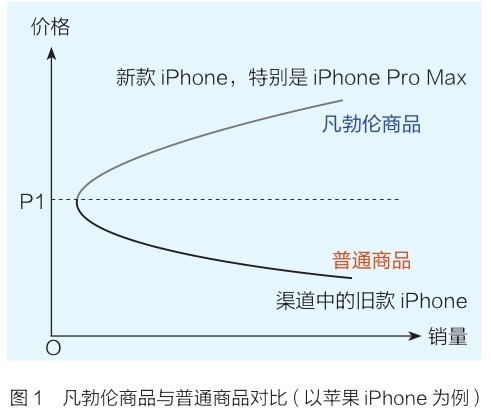

高价往往被看作品牌实力的标签,消费者常将价格与品质挂钩。凡勃伦效应揭示了随着价格提升,销量也可能攀升的现象,这为高价品牌开辟了丰厚利润的增长通道。

10多年前,摩根士丹利(一家成立于美国纽约的国际金融服务公司)就点明苹果iPhone具有凡勃伦商品的特质(见图1)。苹果iPhone 3G于2009年在中国内地上市时起售价达4999元,10周年纪念版iPhone X 256G版本起售价更是高达9688元,这加重了苹果iPhone的凡勃伦商品印记。上市初期的iPhone还是厚利少销之态,如今已经演变为厚利多销之势,且iPhone Pro Max销售最为强劲。Omdia(一家专注于通信、数字媒体和IT行业的全球性市场研究公司)公布2024年第二季度智能手机机型市场跟踪报告,iPhone 15 Pro Max成为2024年上半年全球出货量最大的智能手机。这是继iPhone 14 Pro Max成为2023年最畅销手机之后,iPhone Pro Max系列连续2年蝉联冠军。苹果曾计划在2024年生产9010万台iPhone 16系列,其中Pro和Pro Max机型将占据66%的生产份额。这表明,苹果对用户更倾向于购买高端机型满怀信心。

由此可见,那些欲打造高价或超高价产品的公司,必须洞悉自己的产品是否存在凡勃伦效应,对产品需求曲线把握得越精准越好。若为凡勃伦商品,那么需求曲线在哪个价格区间呈上升态势(斜率为正)?最优的价格可能现身何处?持续涨价多久可抵达该点?需求曲线何时开始向下倾斜?当企业对自身产品的需求曲线茫然不知时,其定价便如盲人摸象。

相较低价,高价的确更利于烘托品牌,它催生的安慰剂效应令人称奇。实验中,2组参与者拿到附带价签的镇痛药,一组价高,另一组价低,实则均为无镇痛功效的维生素C。但结果是,高价格组皆称药物有效,低价格组仅有半数人认为药物有效,二者差异仅因所见价格有别。

通常,德国拜耳的阿司匹林价格约为0.5元一片,而国产阿司匹林一般为0.15元一片,德国拜耳阿司匹林价格约是部分常见国产阿司匹林价格的3.3倍。然而,许多人只选德国拜耳的阿司匹林,只因“效果更佳”,并深知阿司匹林是德国拜耳公司的化学家费利克斯·霍夫曼发明的。药效的品牌效应在这些人身上发挥了显著的积极作用。

研究亦确凿证实了这一点,高价格与名牌的安慰剂效应十分相似。饮用标价2.89美元的功能饮料的运动员,训练效果显著优于饮用同款但标价0.89美元的饮料的运动员。受试者使用耐克高尔夫球杆,比用无品牌球杆成绩提高大约20%。这一效应还不仅限于体育方面。

一个成功的品牌往往需要经历千辛万苦九转功成,而调高价格似乎易如反掌。价格在营销4P理论中是最有效的利润(利润绝对额)杠杆。涨价带来的传奇故事时有发生,所以商业史上不乏在涨价方面跃跃欲试的品牌。曾经一家电动剃须刀企业为了使产品价格更接近市场领导品牌博朗,大幅提高售价,更高的价格竟令潜在消费者打消了对产品质量的担心,销量在短时间内增加了4倍。在20世纪70年代,著名威士忌品牌芝华士·君威(Chivas Regal)的销售陷入低迷。为了重振品牌,公司启用外观更高级的标签,并涨价20%。虽酒质未变,但销量显著增加。

高价战略分为两类:高端定价和奢侈定价。奢侈品的价格无上限,凡勃伦效应在其身上体现得尤为显著,但目前国内品牌大多是没有奢侈品的属性的。

“价值恒久远,品牌永流传”,这是高端定价战略的核心。切记,高端品牌不能让“贵”成为最醒目的标签,要让“值”成为消费者最大的感慨。

价值“扛”品牌

被称为“英国的乔布斯”的戴森说:“把一件事情做到极致,就能比同类的产品贵10倍。”所以,高价格的核心是高价值。

价值是价格在人心里的影子。