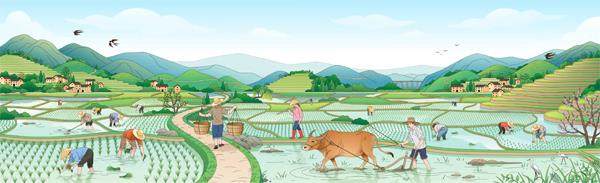

泱泱中华,以农立国,以食为天,悠久的农耕文明熠熠生辉于世界文明史。粮食,自古以来就是中国人生活美学的重要意象。

清晨的田野,跃动着春耕的汗水;烈日下的田垄,麦浪翻滚成夏种的希望;秋风拂过,镰刀收割的不只是稻谷,还有丰收的喜悦;冬雪飘落,粮仓里储藏的不只是食物,还有天下万民对自然的敬畏。“食”光变迁,历代诗人用笔墨记录下这漫长的旅途,也将爱惜粮食的智慧与节约的美德镌刻在中华文化的深处。

“吃”看似事小,却兹事体大。《朱子家训》余音犹在:“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰。”敬天惜粮、勤俭节约,是中华民族穿越千年时光而延续不息的精神图腾,这不仅是先民面对天地苍茫、自然无常时的生存智慧,更是中华文化深厚底蕴的精神渊源,宛如清源活水,滋养民族的灵魂根脉。

俭以养德,俭以兴业,诗歌之间,其义自见。透过隽永千年的诗行,跟随粮食踏上“诗意之旅”:春生夏长,秋收冬藏,每一粒粮食都凝结着耕种者的汗水,都值得被敬畏、被珍惜。

春耕:土地上的日与夜

屋上春鸠鸣,村边杏花白。

持斧伐远扬,荷锄觇泉脉。

——(唐)王维《春中田园作》

春日清晨,天刚蒙蒙亮,田野间已响起叮叮当当的农具声。王维的诗带我们走入这样一个场景:村头,春鸠啼鸣,杏花吐露芬芳,这既是春的召唤,也是农忙的讯号。田野间,农人扛着锄头,一步步测量泉水的位置,准备为新一季的作物找好水源。

农业发展在古代是国家兴盛的重要基础。在王维的笔下,春天的田园不是风花雪月的消遣地,而是辛勤劳作的生活场。万物生长的季节,人类也未曾懈怠。

雨足高田白,披蓑半夜耕。

人牛力俱尽,东方殊未明。

——(唐)崔道融《田上》

崔道融的《田上》则将镜头转向农耕的另一面——夜雨之后的田野。大雨过后,高地的田土因为雨水的滋润变得松软,这是犁田的最佳时机。为了抢占农时,农人披着蓑衣,在寒凉的夜色中摸索前行,挽起裤脚,与牛一同奋战在泥泞中,直到东方天光初现。

这首诗不仅是对辛勤劳作的纪实,更蕴藏着深刻的文化内涵。在传统农耕文明中,天时、地利与人力密不可分。披蓑夜耕的景象展现了古人如何在大自然的节奏中找到自己的位置,又如何在天与地之间与万物共生共息。这不仅是生存的艺术,也是人与自然和谐共处的智慧。

王维的春日田园,崔道融的夜雨耕作,都用鲜活的画面,提醒我们每一粒粮食的背后都藏着无数这样的清晨劳作与夜雨辛勤。凝视广袤的田野,绿波翻滚的麦浪,金黄如海的油菜花,我们感受到自然的伟力、生命的奇迹和人类的勤劳。

夏种:烈日下的生命律动

田家少闲月,五月人倍忙。

夜来南风起,小麦覆陇黄。

妇姑荷箪食,童稚携壶浆,

相随饷田去,丁壮在南冈。

足蒸暑土气,背灼炎天光,

力尽不知热,但惜夏日长。

——(唐)白居易《观刈麦》

白居易的《观刈麦》是一幅夏收的劳动画卷,也是农耕社会集体协作的生动写照。麦田金黄,南风拂过,麦穗如波浪翻涌。在这一场紧张的夏种中,全家人分工明确,密切配合:妇女和老人带着食物与饮水,奔波在田间送饭解渴;壮年男子顶着烈日,奋力挥舞镰刀;孩子们在田埂上跑来跑去,或是帮忙,或是嬉笑。