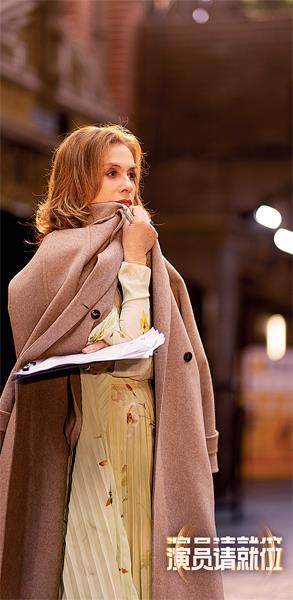

来中国的真人秀节目中担任导师,可能是影后伊莎贝尔·于佩尔人生中一次新鲜、刺激的经历。当她出现在浙江横店的寒风中,面对着一群中国演员,观看他们风格各异的即兴演出时,她那双标志性的灰绿色大眼睛里流露出的神情,大多数时候还是平静的。

这一次来中国,于佩尔的工作是扮演她自己,在2025年2月14日播出的综艺节目《演员请就位3》中担任特邀国际导师。从入行开始算起,于佩尔一共出演了一百多部电影,她两度获评戛纳电影节最佳女演员,两度获评威尼斯电影节最佳女演员,多次获得法国电影最高奖凯撒奖的青睐,手中还握有数不胜数的大小奖项。可以说,她是欧洲电影界当之无愧的演技派代表。

很多观众都对于佩尔在电影《钢琴教师》中饰演的那个极度压抑的女教师印象深刻,实际上,于佩尔演技的尺度远远不止于此。有人曾调侃,她演绎的角色有一半都是“疯子”。她能演患有心理疾病的知识分子,也能演头脑简单的家庭妇女、絮絮叨叨的底层女子和控制欲极强的母亲,跨度之大令人咋舌。与这种在银幕上的“疯”劲形成鲜明对比的是,于佩尔的个人经历简单到不可思议,她性格理性、冷静,生活低调,在媒体面前只探讨电影艺术,很少谈论家人和亲友的琐事,和大众保持着恰到好处的距离。

如何能成为一个像于佩尔这样打动人心的演技派?于佩尔对此有自己的理解。“(好的演员)能够让人相信他现在所处的环境;让人相信他是一个真实的人,而不是一个角色;他能让人相信他是真实存在的,而不是在表演。”她对《中国新闻周刊》说。这是她对于“演技”的标准答案,不过,看过她作品的人都明白,在标准答案之外,她数十年来对人性、社会和电影艺术不设边界的充分挖掘,才是值得人们致敬的那个真正的“答案”。

“是生活塑造了每个人”

“即使听不懂他们在说什么,也可以根据他们是否‘在角色里’进行判断。”

在《演员请就位3》的即兴表演环节挑选自己心仪的演员时,于佩尔和导演陈凯歌结为一组,是否“在角色里”是于佩尔判断演员的标准之一,两人一直在节目中探讨,互相了解对方会用什么标准去选取演员。像这样与陈凯歌、章子怡、惠英红、吴镇宇等中国导演、演员同台担任综艺节目的导师,对于佩尔而言还是第一次,她为这个新鲜的经历感到“激动”。尽管语言不通,但她还是尽力观察、记录着其他导师的观点,从中找出有趣的部分。

在表演现场,于佩尔还是用她那双标志性的大眼睛,捕捉着演员在动作和语言之外的细微信息。在一群拼命各显神通,试图吸引导师注意的知名演员中间,她反而注意到了孙丞潇和贺美琦这两位资历并不太深的“00后”演员,他们演绎的面摊老板和“妹妹”这两个角色,都吸引了她的注意力。观看后,她对这两位演员的评价分别是:“他化身成了这个人物”“她做了很少的事,却足够令我感动”。看起来,在于佩尔的标准里,干净、自然,如呼吸、吃饭一般的“生活流”方式,才是表演真正的精髓。

这种标准,既是于佩尔个人的标准,也和于佩尔所处的欧洲电影界挑选演员的方式紧密相关。于佩尔提到,在法国,演员的选拔方式是多种多样的,甚至带有一些随意性,没有一定之规。她提到,很多法国人会通过表演课学习进入演员行业,但是否科班出身受过训练并不是最重要的指标。因为一个人的演技天赋可以在任何地方被发现,无论在培训班里,在电视上还是话剧舞台上,都没有区别。“我们在戏剧表演课里教他们……但是,(一个人)也可以在没有参加过戏剧表演课的情况下,成为一个很好的演员。没有规则,是生活塑造了每个人。”她对《中国新闻周刊》这样说。

“生活塑造人”,这句话言简意赅,符合于佩尔一贯喜欢讲“金句”的性格,但其中的内涵还是复杂的。几十年来,于佩尔演绎过许多黑暗、疯狂的角色,但这些角色和她本人的生活毫无关联。