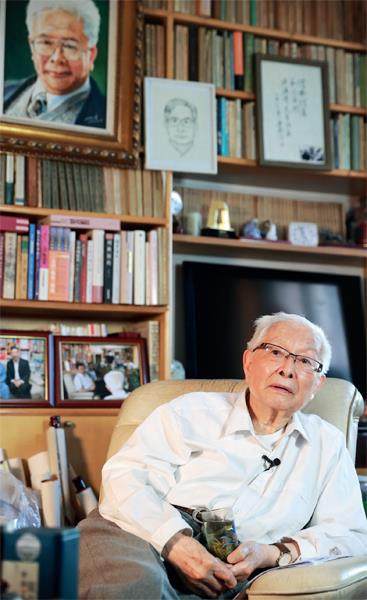

99岁的方汉奇至今每天都在记日记。但他多年来养成了一个习惯,就是只记事,不评议。

他曾跟弟子开玩笑说,他的人生与其说是“过五关斩六将”,不如说是一场又一场的侥幸,如今比乾隆干得还长,算是“超期服役”了。

方汉奇的博士生、社科院新闻研究所原所长尹韵公告诉《中国新闻周刊》,方汉奇从事的新闻史研究并不是热门学科,学生中把新闻史研究作为终身事业的更是不多,但方汉奇数十年如一日的坚持,使他得以依托中国人民大学新闻学院,成就了自己独到的学术影响力。

多年治新闻史,使得方汉奇的视角总是带着一种历史的纵深感。他告诉《中国新闻周刊》,从事新闻事业也要有立场和观点,少数人先知先觉,多数人后知后觉,极少数人不知不觉。他99岁了,经历过北洋军阀时期,从国民党专制时期过来,新中国成立后又历经多次政治运动,最后亲历了改革开放的整个过程,很多认识都是逐步形成的。研究新闻史的意义就是以史为鉴,吸取经验教训,这样就可以不再做蠢事。

“随巧拙,任浮沉”

方汉奇读中学时的梦想是能像邹韬奋、范长江、萧乾等名记者一样,“相机身上挂,足迹遍天下”。填写大学志愿时,他全报了新闻系。1946年,他考入国立社会教育学院新闻系,毕业后进入上海新闻图书馆担任研究馆员,负责《申报》史整理工作。

方汉奇的父亲方少云曾担任过国民政府立法院立法委员等职,新中国成立后方汉奇一家有的去了中国港台地区,有的在美国定居。方汉奇中学时按学校要求加入过“三青团”,虽然从没参加过该组织的活动,但这段经历加上家庭背景,让他无缘记者工作。他就专心研究《申报》,读完已出版的78年的全部27000余份《申报》,三年摘录了两万多张卡片。

1951年,方汉奇受邀去圣约翰大学兼职讲授新闻史专题,受到上海《解放日报》编委罗列的赏识。1953年,罗列出任北大中文系副主任兼新闻教研室主任,就把方汉奇调去教新闻史。

此时,新闻史没有一本通用教材,方汉奇只能边备课边讲。在北大工作的五年,他翻阅了大量旧报刊,看了2000多本书。

中国传媒大学新闻学院退休教授曹璐在1955年考进北大中文系新闻专业,第二年开始上方汉奇的新闻史课。曹璐告诉《中国新闻周刊》,方汉奇上课往往只拿几张卡片,把新闻事件、人物和时代背景讲得生动翔实,深入浅出。方汉奇记忆力超群,曹璐至今记得他大段背诵《警世钟》《猛回头》等名篇。

1958年5月,方汉奇带着曹璐等几名学生到《保定日报》实习。他们去报社排字车间学排版,方汉奇学得最好最快,排版速度连年轻人都比不过。几个月后,实习结束,他们返回北京后才得知,北大中文系新闻专业已于9月并入中国人民大学新闻系。

那时正是“大跃进”时期,很快各种政治运动接踵而至。方汉奇成了一位“老运动员”,去食堂打饭常常排在队伍最后面。他曾被关“牛棚”三年,笑称人大附近所有屋顶都上过,所有下水道都钻过,每一个厕所坑都清理过,被“改造”得身强体健。

尹韵公曾问过方汉奇,如何与伤害过他的人相处。方汉奇笑笑,只说了一句“唾面自干”。

“文革”时期新闻史人物只能研究毛泽东和鲁迅,前者研究的人太多了,而研究鲁迅办报活动的人还没有,方汉奇就选择了研究鲁迅。那时开会不断,他总是坐在角落里,偷偷做卡片。他说:“几十年来,能研究时我就研究,不能研究时我就不研究。”其实,他并未停止过研究,只是不“明目张胆”地研究。他有个信念,坚持做学问,总有一天用得着。

《方汉奇传》作者、南京财经大学新闻与文化传播学院教授刘泱育告诉《中国新闻周刊》,方汉奇在任何时候都积极乐观。换言之,他能以一种审美的眼光来对待各种逆境,如辛弃疾的《鹧鸪天·不寐》中所写:“随巧拙,任浮沉。”

新闻学的第一张地图

低谷期的坚持积累,让方汉奇在改革开放后得以抓住机会,脱颖而出。

1981年,他撰写的《中国近代报刊史》出版。他为这部书已积累近30年,做了2.5万张卡片,写了57万字。

新闻学家戈公振1927年出版的《中国报学史》是中国第一部新闻业通史著作,《中国近代报刊史》被视为继《中国报学史》之后“50年来第一部有影响的新闻史专著”。业界称方汉奇和戈公振是中国新闻史领域“两座高峰”,方汉奇说:“戈公振是高峰,我只是个小丘陵。”他说这部书受时代局限有很多不够妥当之处,但再版时他也不计划修订,因为任何作品都是历史产物,留给后人研究吧。