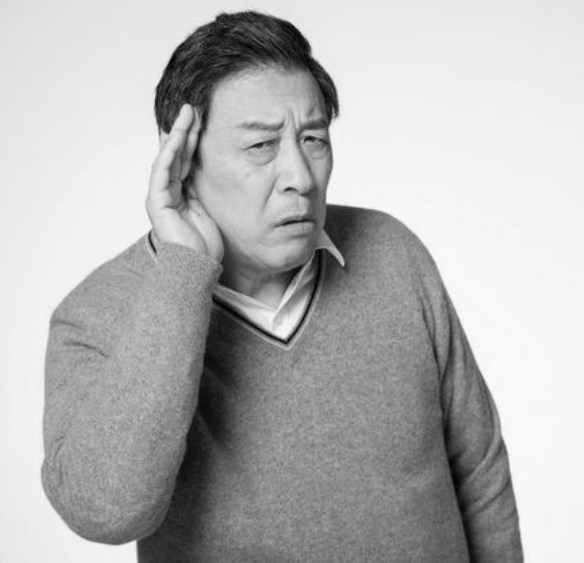

声音是突然消失的。

2023年7月14日上午,一觉醒来,耿晓发现自己的右耳失去了知觉。像是被棉花堵住了一样,“没有知觉,也没有声音,什么都没有”。起初,她以为这是起床或睡觉时不小心导致的,但在尝试拍打、掏耳朵后,右耳并没有恢复的迹象。

带着不安,耿晓第一时间前往医院。听力检查后,她被确诊为右侧耳突聋,并属于全聋型伴眩晕症状,听力下降至110分贝。

这是耿晓第一次接触“突聋”的概念,而惊愕也是许多患者确诊后的第一反应。

突聋,全称突发性聋。突然发生的听力下降是它的临床表现之一。《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》于2015年发布的《突发性聋诊断和治疗指南(2015)》(下称《指南》)指出,突发性聋是72小时内突然发生的、原因不明的感音神经性听力损失,至少在相邻的两个频率听力下降大于等于20听力级。

但听力下降并非突聋的全部。它的临床表现还包括耳鸣、耳闷、眩晕甚至精神心理症状。黄河银、张勤修等学者在《突发性耳聋患者的心理障碍及相关因素分析》中指出,突聋症状的复杂性和疗效不稳定性可能导致患者出现精神心理障碍,延误病情恢复。

从身到心,突聋猝然而至,被突聋攻击的人们治病求索,尝试与身体的骤变和解。

猝然而至的疾病,被频繁误诊

和耿晓不同,张婷婷最初的症状与听力无关。

2023年11月13日,在广东高校任职的张婷婷如常一般去学校上课。午睡起来,她觉得自己左耳有一点“嗡嗡声”。起初,她并不在意这个症状,以为会像往常一样在半小时左右自行消失。但在第二节课间休息时,这种耳鸣声扩散了。“它的声音越来越大,我本来要讲课,但是‘嗡嗡声’已经有一点干预到我的正常思考了。”

症状一点点加剧,下午第三节课,张婷婷觉得自己的呼吸有一点急促,第四节课时,她问学生可不可以坐下来讲课。离下课还有10分钟时,她冲出教室跑进厕所呕吐。

她意识到情况有些不对,嘱咐同事帮忙询问校医院的治疗措施。

晚上十点,张婷婷仍然“一动就晕,一晕就吐,没有力气,也睡不着”。由于校医院无法输液,她和同事赶去镇中的社区医院。社区医院医生见她无法走路,便让她去市区医院。辗转两次,张婷婷最终被诊断为神经紊乱。医生向她开了防止眩晕和呕吐的注射试剂与口服药——这令张婷婷觉得奇怪,“我觉得至少应该输一点葡萄糖和生理盐水”。

服药后,不适感并没有减轻。第二天,张婷婷和家人驱车前往广东药科大学附属第一医院。从急诊转进内科,再到耳鼻喉科。张婷婷接受了听力测试,结果显示在125赫兹—8000赫兹频段的刺激下,她的左耳无法听到。随后,张婷婷以突发性聋入院治疗。