课间休息完毕,航海小课堂继续!

古时候,在茫茫的大海上,一些熟练的水手会依靠“昼观日、夜观星”的原始天文方法来导航,但能够更准确定位船舶位置的“过洋牵星术”,可不是谁都能掌握的,这里面的门道可太多了,接下来就让我们一起探索神奇的海上导航技术!

谁发明了过洋牵星术

什么是牵星术呢?字面上的意思就是,找到星星(一般是北极星),用星星牵引人的视线,帮助航行者辨别方向的技术。

牵星术最早诞生于中国。战国时期的天文学和数学著作《周髀(bì)算经》中就提到了牵星术,当时的人已经可以用简单的测量和计算进行天文观测了。只是,与现代天文测量仪器相比,当时牵星术的测量精度并不高。但因为它简单实用,这项技术就一直延续了下来,并在航海领域大放异彩。牵星术也被称为“过洋牵星术”,后来还传入了阿拉伯等地。

以掌观星到过洋牵星

从“昼观日、夜观星”到牵星术,这中间经历了什么呢?或许,我们可以从海南渔民至今仍在使用的“以掌观星法”中寻找答案。

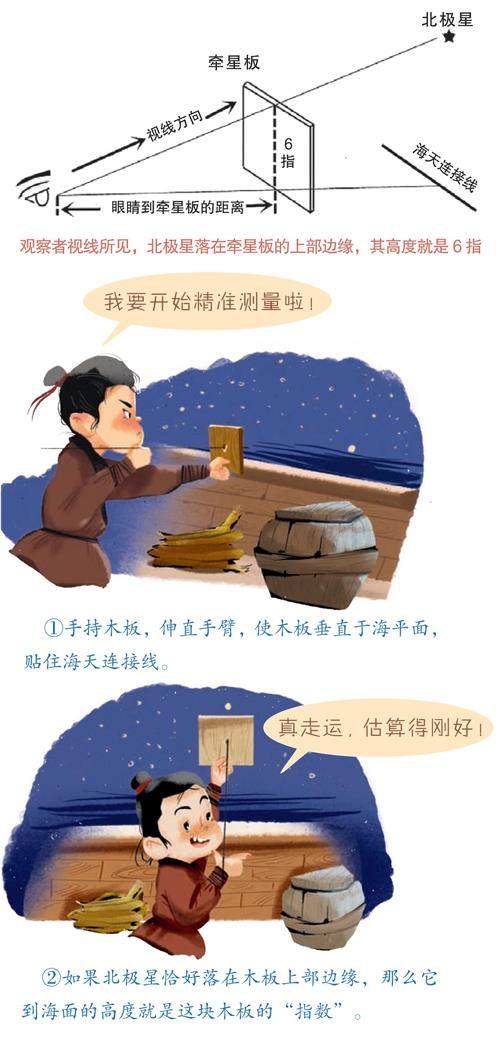

某天,一位经验丰富的渔民驾船在海上漂泊,为了确定自己的位置,他习惯性地伸直了右臂,手指指端朝左,拇指与远处的海平面“相接”。假如他正好看见北极星在小指指端,那么北极星的高度就是一掌,在无名指指端称为三指,在中指指端就叫半掌,在食指指端称为一指。通过判断北极星的所在高度,他大概就能知道船所在的位置了。这就是古人经常使用的“以掌观星”的海上牵星术。

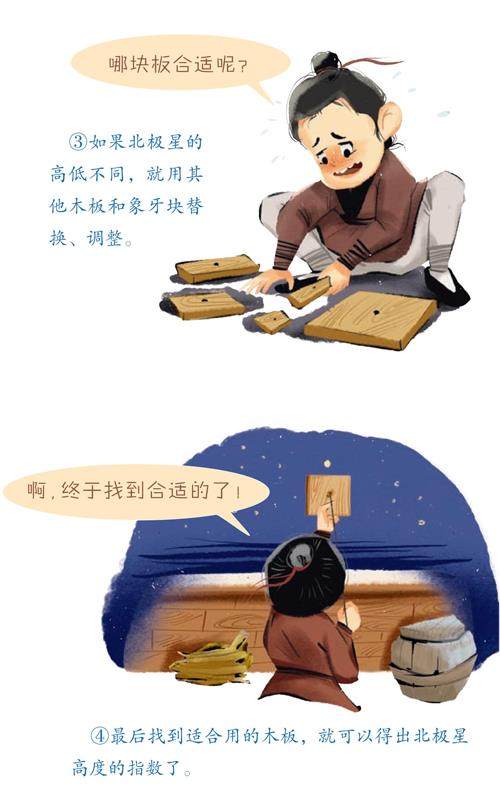

这种方法比人单纯用肉眼看星星的方法要好,但也并不太精确。为了得到更准确的测量数据,大约到了宋元时期,古人发明了易于携带的测量工具——牵星板。通过这种工具,人们就可以更精确地测量天体的高度来辨认船的位置。

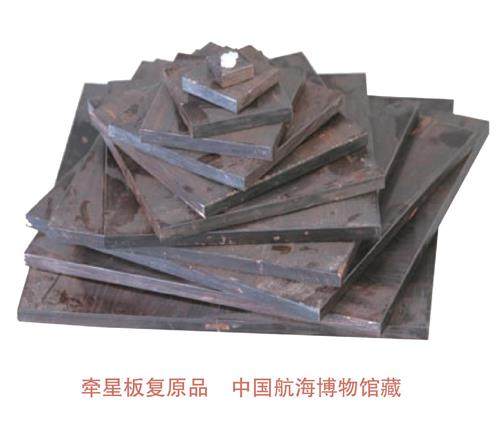

牵星板由12块正方形乌木板组成,这些木板的边长从12指到1指(1指约2厘米)不等,每块木板的中心穿一根绳子。另外,还有一个用象牙制成的小方块,四角刻有不同的缺口,每个缺口标明半角、1角、半指和3角等。

牵星板的使用方法和“以掌观星”是差不多的,如图所示。

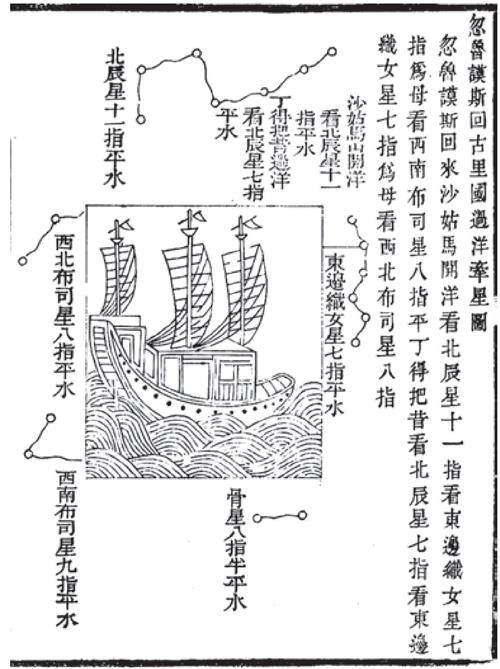

郑和下西洋中的过洋牵星图

到明朝时,过洋牵星术已经得到了广泛应用。郑和下西洋时使用的大海船上就设有三层类似于天文观测台的“天盘”,船上专门负责观测星辰的官员就有十个人。流传下来的《郑和航海图》中记录了近70处北极星等天体的高度,还有4幅过洋牵星图。

《郑和航海图》中的过洋牵星图,不但详细记载了星体在不同位置时的高度,还画出了星体的位置与形状。比如,从位于伊朗的忽鲁谟斯到印度西南部的古里过洋牵星图中, 记载北极星的高度从十一指降到七指。北极星逐渐降低,表明船是在向南行,反之,船则是在往北航行。

在远离陆地的印度洋上,郑和的船队在过洋牵星术的指引下,越海跨洋,拉开了大航海时代的序幕。