在古典文学名著《红楼梦》中,薛蟠的妻子夏金桂刁蛮任性,整天惹是生非,搞得薛家上下无一日安宁。在小说第八十三回至八十四回中,她因赶走丈夫薛蟠后无人拌嘴,便跟小妾宝蟾置气吵架,撒泼打闹。薛姨妈带着宝钗前来劝解,反被儿媳一番恶言顶撞,怄得她肝气上逆,左肋作痛,回房不久便躺到床上连声喊疼。

薛宝钗知道母亲这是被气到了,只因一时半会儿叫不来大夫,便赶紧叫人买来几钱钩藤,浓浓地煎了一碗,给薛姨妈吃了。喝过钩藤汤后,在宝钗的和声劝说下,薛姨妈不知不觉睡了一觉,肝气总算渐渐平复。

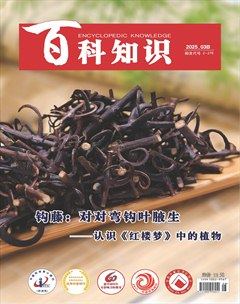

这里出现一种被称为“钩藤”的植物,用这种植物煎汤饮服,竟能使肝火旺盛、心情烦躁的人渐渐变得肝气顺畅、平心静气,还挺神奇的。那么,钩藤究竟是一种什么样的植物呢?

牵衣带草“倒挂刺”

钩藤(拉丁学名为Uncaria rhynchophylla),又名钩丁、钩耳、勾藤、钓藤、吊藤、藤钩子、钓钩藤、挂钩藤、双钩藤、鹰爪风、倒挂刺,是茜草科钩藤属的藤本植物。因性喜温暖湿润、阳光充足的环境,且适应性很强,对土壤要求不严,故而钩藤在我国的广东、广西、云南、贵州、福建、湖南、湖北、江西、浙江等南方地区以及日本的野外山林都有较广的分布,多生于海拔800米以下的山谷溪边或丘陵地带的疏生杂木林间及林缘,还有低矮的灌木丛中。

作为一种野生于山间的藤本植物,钩藤有着粗壮发达的根系和柔软细长的枝条,其根部前端有自然萌发小芽的习性,可进行分株繁殖;其嫩枝呈方柱形或略有四棱角,无毛,十分纤细;老枝质地坚韧但并不致密,黄白色的茎髓似海绵般松软,故不易折断,带腋芽的成熟枝条还可用于扦插繁殖。

钩藤的叶片为纸质,叶形呈椭圆或椭圆状长圆形,顶端短尖或骤尖,基部楔形至截形,有时稍下延;叶长5~12厘米,宽3~7厘米,两面均无毛;侧脉4~8对,脉腋窝陷有黏液毛;鲜叶绿色,干时变为褐色或红褐色,下面有时被有白粉;叶柄长5~15毫米,无毛;托叶狭三角形,深2裂达全长的三分之二,裂片线形至三角状披针形。

乍看之下,钩藤的植株外观形态与山野间许多常见的藤本植物似乎没有太大差别,混杂于林木之中也不显眼;但仔细观察就会发现,钩藤其实是一种辨识度非常高的攀缘植物。因为在其细枝的叶腋上,长着一对对非常特别的倒弯钩形硬刺(偶有单钩情形),其状如微型的船锚,尖端向内弯曲,故得名“钩藤”。这在众多古代文献中均有记载,如明代陈嘉谟所著的中医药书《本草蒙筌》中写道:“湖南北俱有,山上下尽生。叶细茎长,节间有刺。因类钩钓,故名钩藤。”著名医药学家李时珍也在《本草纲目》中留下这样的记载:“其刺曲如钓钩,故名。”

钩藤有两种向上攀爬生长的能力,一种是通过细软的主茎缠绕寄主攀升,另一种就是借助弯钩状的倒挂刺攀爬。因此,钩刺是钩藤的重要攀缘器官,这种钩刺一旦碰到可攀缘的物体,就会将它们紧紧钩住。很多在野外山林行走的人,都曾领教过钩藤的这份“热情”。金末元初文学家李俊民有一首名为《九里谷》的小诗,非常生动地记录下这一场景:“九曲羊肠路,千层剑戟山。行钩藤蔓刺,坐印石花斑。树发三春暮,云归万壑闲。相陪林下屐,虽倦不知还。”在清代词人周之琦的《声声慢 偕邵季若自窑台步至江亭,菰蒲肃肃,殊有濠濮间意》中,更是用“钩藤碍屐,带草牵衣,循途恰转回塘”的妙句,将钩藤的这种习性描绘得栩栩如生。

除了极具特点的倒钩刺,钩藤的花序也很有辨识度。其头状花序虽然个头不大,直径不超过2厘米,但形状圆润饱满,色泽金黄耀眼,而且还有一根长达5厘米的细长花梗,仿佛一盏盏圆形的迷你灯笼悬挂在叶腋,分外妖娆美丽。再细看花序中的每一朵小花,都是管状漏斗形的,先端有5裂,裂片近圆形,外面无毛或略被粉状短毛,边缘有时有纤毛;细长的花柱伸出冠喉外,柱头棒形。

钩藤的果实为倒卵状椭圆形的蒴果,果序直径1~1.5厘米,果实下常常有宿存的近三角形萼裂片,呈星状辐射。