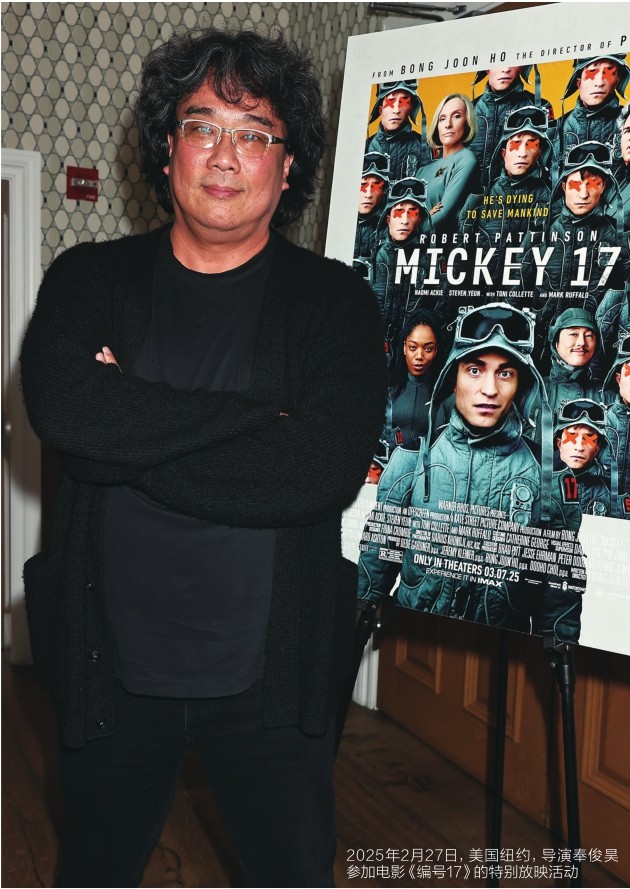

奉俊昊回归,五年磨一剑。这一次不再讽刺韩国权贵和穷人的寄生关系,而是狠狠戳痛打工人的脊梁骨,带着新片《编号17》选择重返好莱坞,并于3月7日中美同步上映。

奉俊昊此前闯美的英语片《雪国列车》《玉子》,都不免在迎合西方工业审美的同时,磨损掉个人鲜明而尖锐的作者性,因而显得水土不服,不论在票房抑或口碑上均未掀起太大的反响。

但《编号17》似乎又藏了些心思和玄机,自2022年夏季开始制作以来,影片两度官宣延期,最终的定档距前作《寄生虫》隔了足有五年半。然而,五年磨一剑的结果,并没有如愿破除奉俊昊头戴的紧箍咒。当我坐在影院里,不禁困惑于《编号17》所传达的落点:克隆技术、后人类伦理、生态环保……

这些议题单拎出一个,都能和现实产生高强度的共振,如今却杂烩成了空泛的概念拼图。答案逐渐明晰:在被通俗的美式价值观套牢后,以类型花招见长的奉俊昊,再度“迷失”了。

太空牛马的悲歌

《编号17》改编自爱德华·阿什顿的科幻小说《米奇7号》,故事架设在未来的星际殖民背景下,其核心的创意,在于男主米奇·巴恩斯被好友坑骗欠下一屁股债后,为了躲避追杀、登上宇宙飞船,仓皇中签订合约,自愿成为远征队的“消耗体”(expendable)。

所谓“消耗体”,也就是为了全人类的存续大业,要像小白鼠一样承包各种高危作业。耗材每次因公挂掉后,都能通过打印技术重生,并且保留此前上传的记忆。

如果说,传统的克隆人题材电影,大都弥漫着冷峻、肃杀的阴谋论气息,且掺杂了更激烈的内在冲突,《编号17》则甩掉了这层硬科幻的包袱,反而以啼笑皆非的方式去化解紧张感。

这种从日常中提取的幽默和喜剧色彩,也是原著《米奇7号》最大的亮点。放在科幻小说阵营里,它的世界观设定谈不上多精彩,或多么富于见地。真正为阅读体验增色的是主人公视角下的牢骚和碎碎念,电影版承接了小说的语言特色,开场便借由主演罗伯特·帕丁森丧气的旁白,为这个在地球上“一无是处”的废柴注入说服力,在短时间内描出背景的轮廓。

身为前些年的“独立电影大户”,帕丁森再次展现出了驾驭小人物的得心应手。印象最深的,莫过于在他原以为要被外星球的虫群一口吞掉时,那句蔫耷耷的“Bon appétit”(您吃好喝好)。

这种黑色幽默的笔触,既是为了渲染米奇“躺平任宰”的性格,也与其处境形成了对照。作为整艘移民舰上唯一的消耗体,他从第一次复活那天起,便背负上了工具化、去人格化的诅咒。

片中有大量反讽的场景,刻画米奇正在绝望等死、像一坨冷冻肉那样从打印机里滚出时,旁人忙着拍照、玩游戏,至于米奇的死活?不存在的,毕竟死了还能活嘛。偶尔还会有低情商的队友抛来灵魂拷问:“死到底是种怎样的感觉?”

人体打印术和永生,听起来固然离我们很遥远,但签约时踩到巨坑,每天随机领到一堆脏活,冒着心脏骤停的风险,给假笑的上司和同事作嫁衣……对现实中每个无力还手的社畜来说,这哪是科幻,简直就是照镜子。

难怪从海报上“宇宙牛马”的宣传语,到点映场赠送的文件夹周边,都在直戳打工人的脊梁。