3月,互联网大厂的“家务事”接连抢眼。

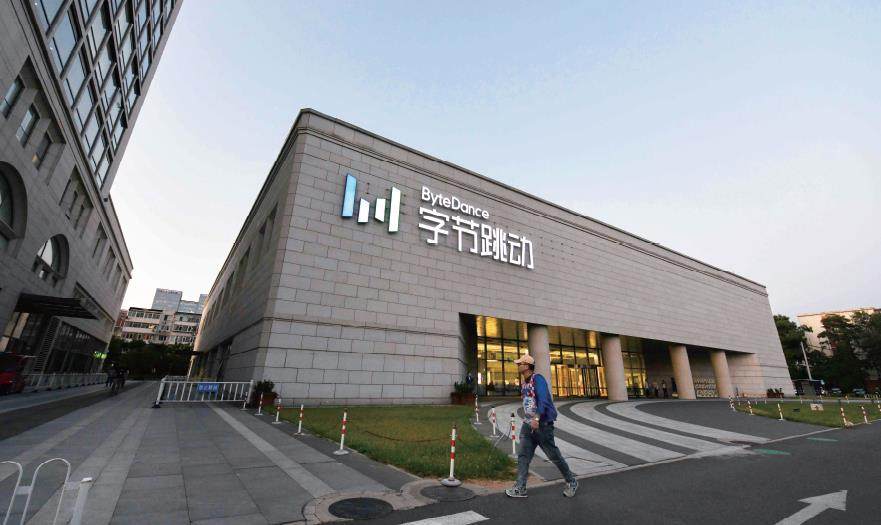

前有字节跳动通报2024全年辞退违规员工353人,追究刑责39人;后有华为就“部门招聘舞弊”除名、辞退、劝退36名员工,并处罚26名管理人。

稍早前,腾讯、美团、微博、三七互娱也发布了反贪腐通报,披露违规事项和追责结果,乃至公开涉事员工姓名和永不合作的供应商名单。

套用互联网黑话:大厂就“反贪腐”“反舞弊”对齐了颗粒度。

监察部门也成了各大厂标配。阿里的“廉正合规部”,腾讯的“反舞弊调查部”,字节的“企业纪律与职业道德委员会”,美团的“重案六组”,滴滴的“清风”……一支支内部监察队伍被戏称为“大厂锦衣卫”,而专设的监察岗位也让反贪腐通报成为常态。

走过了对外狂热扩张的黄金时代,又经历了一轮降本增效,如今的大厂对内部风险的重视也已摆上了台面。

互联网平台深度嵌入大众生活,成为公共空间,持续影响我们的认知、购物、出行、娱乐。在这个意义上,大厂反贪腐不只是企业的家务事。

防治“灯下黑”的任务依然繁重,但这些企业拥有正视问题的勇气,它们改革的刀刃向内,将自我革命进行到底。

大厂里的“寻租”妖怪

我们搜集了近5年统一对外通报、且披露具体贪腐人员及事项的173个案例,它们来自6家头部互联网大厂。

这些反舞弊通报的惩戒警示意味浓厚,一半篇幅用于说明东窗事发的舞弊员工面临解聘、列入行业黑名单永不录用、退赔非法所得,乃至追究刑责的处罚,刑期上至7年。

当中,职务侵占和商业贿赂,是最主要的舞弊行为,涉及侵占或倒卖资产、对外泄露机密信息受贿、虚构合同、虚增项目费用牟利等。

供应链采购和运营环节是贪腐的高发区,而从起点的人员招聘,到终点的财务环节,乃至专业门槛高的技术部门、独具互联网大厂特色的外包劳务,都发现了“寻租”的妖怪—上至部门负责人,下至一线业务员、外包员工。

从中也能找到黑灰色产业链的痕迹,比如买卖实习岗位、刷单骗取平台补贴或结算款……

这些舞弊名目算不上多新颖独特,类似“半年内,员工打车报销费20万元”的手段也不高明,但结合公开更多细节的案例,互联网行业舞弊行为有几个不同寻常的特点。

比如,职级非常低的基层员工,竟能违规牟利很多钱。

2024年,浙江警方披露的一起案件里,因滥用家具类商家旗舰店入驻平台的初审权,某电商平台一基础运营岗员工在1年内受贿9200多万元。作为对照,2022年一份判决书里,某大厂前副总裁赵丹阳通过虚报外包员工数量和加班费并收取好处费,受贿、侵占了756万元。