1924年7月,鲁迅去了一趟西安。

这是他一生中唯一一次踏足西北。此前一年,他全力编修《中国小说史略》,其间兄弟失和、搬家买房,又赶上肺病复发,可谓身心俱疲,手头拮据。恰巧西北大学开办了“暑期学校”,延请一批名师前来讲学,于是欣然应约,权作遣兴。

除此以外,还有一件重要的事情也在吸引着他动身。他欲写一部小说《杨贵妃》,酝酿了两三年,对相应的人物性格、时代背景以及历史细节都做了详细研究,思路几近成形。此行正好顺便实地考察,也许可以增添更多真切的体会。

然而事与愿违。西安廿日,不仅没能助长灵感,反而掐灭了创作的念头。直到许多年后,鲁迅还在寄给友人的信中说道:“到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空,费尽心机用幻想描绘出的计划完全打破了,至今一个字也未能写出。”对于这份失望和破灭,学生孙伏园是最理解的:他陪着鲁迅去的西安,一路所睹“看不见一点唐人的遗迹”,“只有山水,恐怕不改旧观”。

那个绚烂一时的长安早就不在了,大唐命数尚未彻底尽绝之际,诗人韦庄便写下过“昔时繁盛皆埋没,举目凄凉无故物”的哀叹,更不用说物换星移的一千多年以后。何止长安,除去一些砖塔、石刻与陵冢,有唐一代所创造的营造奇迹皆已难觅踪迹。“万国笙歌醉太平,倚天楼殿月分明”的壮景唯有在文献与图画的描绘里窥见一斑,或者到昔日师法中华的日本才能找寻几分相似的恢宏。

正因如此,日本学者关野贞有过一个斩钉截铁的断语:要想研究唐代建筑,只能去奈良。

佛光重现

关野贞的话并非妄言。作为明治维新后脱颖而出的第一代建筑史家,他曾多次到访中国,在历经二十余年的考察中眼见着“明代以前木构建筑几于湮灭”,不断“惊诧于此间遗迹破坏、毁灭程度之大”。因此许多文章里,他都反复陈述过明确的观点:“日本现存的千年以上古建筑尚有三四十栋,五百年以上者也有三四百栋,但是中国这样一个大国,在我的调查范围内,千年以上的建筑一无所有,而五百年以上的也非常罕见。”

这也不是他的一家之言,另一位学者伊东忠太在1930年的一次演讲中同样表示,对于中国古建筑的研究来说,“在中国方面,以调查文献为主,日本方面,以研究遗物为主”。可堪玩味的是,聆听此番演讲的正是营造学社的诸位同仁。这个刚刚成立的学术团体,以研究和保护中国传统建筑为志业,汇集了一批现代建筑学的先驱。伊东忠太的论调无疑给他们带来了沉痛的刺激,更激起了他们奋发的决心。

就在那之后的一年,梁思成也加入了学社当中,并且很快开始有计划有系统地展开古建调查。这是他为写一部《中国建筑史》所做的准备——还在留学美国期间,他便将此确立为自己毕生的追求。而每一趟调查的启程,也同时抱有着一个坚定的信念:“国内殿宇必有唐构。”

从1932年到1937年,梁思成与林徽因等人完成了数次考察,足迹遍及上百个县。数十处宋、辽、金、元的珍贵遗存被一一发现,极大拓展了有关中国古建的认知边界。唯一遗憾的是,最令他们魂牵梦绕的唐代木构仍未得见身影。

惊喜是在不期然间降临的。1937年6月,梁、林等四人去到了山西五台,这本来是一趟意外之行,他们原计划前往敦煌,因为时局所限未能成行,遂折向了晋北的这片僻壤。当然转道的选择不是随意的,相反,他们的路线非常明确。在后来的记述里,梁思成这样写道:“抵五台县城后,不入台怀,折而北行,径趋南台外围。乘驮骡入山,峻路萦回,沿倚崖边,崎岖危隘,俯瞰田畴。”

文中提及的“台怀”,即今天的五台山风景名胜区所在地。自东汉起,这里就开始兴建佛寺,至南北朝及唐达到鼎盛,敦煌莫高窟的第61窟绘有一幅《五台山图》,便描绘了彼时龛庙林立、僧侣若云的盛景。这幅壁画在1908年被法国汉学家伯希和拍摄成照片,收录于其所编著的《敦煌石窟图录》中。一次偶然,梁思成看到了这本画册,并且被其中一座名为“大佛光寺”的庙宇吸引。此赴山西,即为了寻它而来。

在山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院副院长王小龙看来,《五台山图》证明了佛光寺的重要性,却不代表其在历史中始终为世人瞩目。“毕竟它离五台山核心区还是很远的,随着时代的发展,到清时,佛教势力范围局限在核心区域,佛光寺也就不再像唐代那么兴旺了。”他对《中国新闻周刊》说。

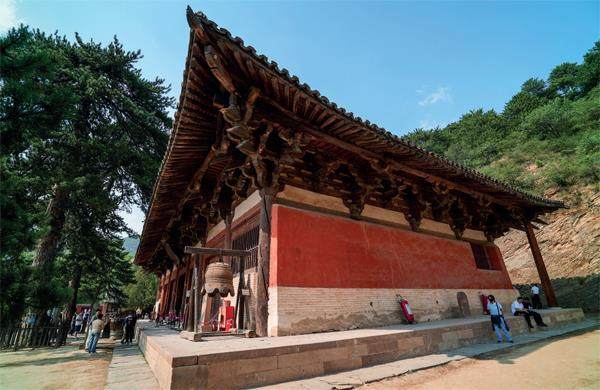

不过福祸相倚,也因为香火的衰败,这座古刹才得以避开了后世的装点,保存下原始的模样。诚如梁思成语:“台怀为五台中心,附近寺刹林立,香火极盛。殿塔佛像均勤经修建。其金碧辉煌,以炫耀进香俗客者,均近代贵官富贾所布施重修。千余年来文殊菩萨道场竟鲜明清以前殿宇之存在焉。台外情形与台内迥异。因地占外围,寺刹散远,交通不便,故祈福进香者足迹罕至。香火冷落,寺僧贫苦,则修装困难,似较适宜于古建筑之保存。”

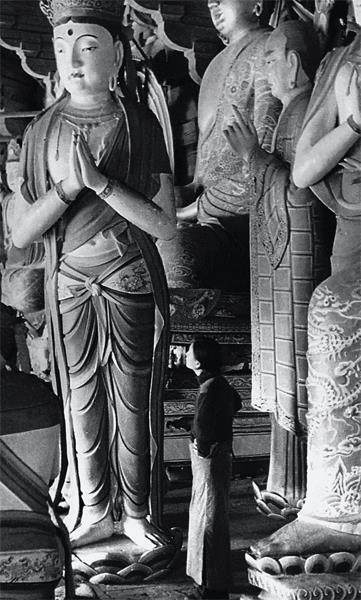

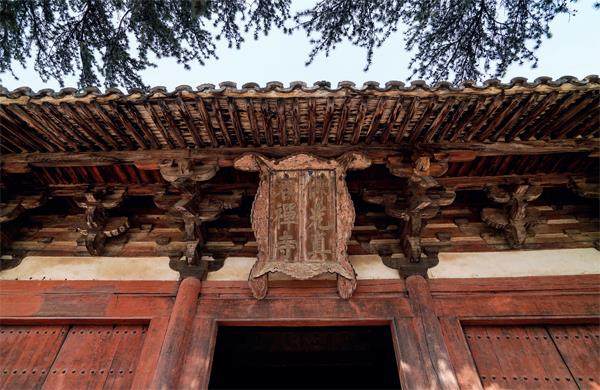

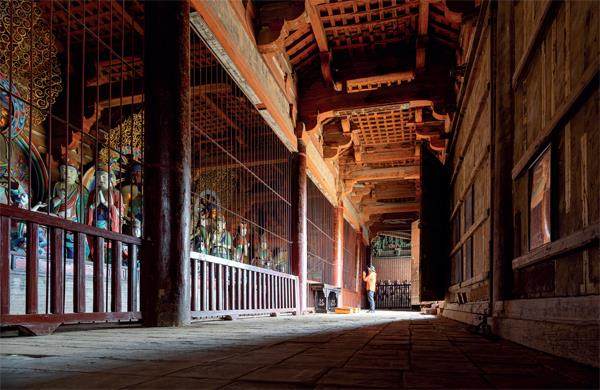

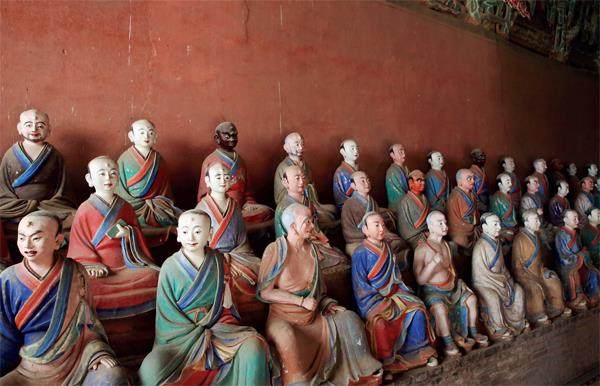

所以当他们到达这里时,虽然“佛教迹象,如随高僧圆寂”,却还是“咨嗟惊喜”。尤其那座“魁伟整饬”的正殿,“与敦煌壁画净土变相中殿宇极为相似”,走入殿内则又可见“华拱四层,全部不施横拱,上托月梁如虹,飞架前后内柱间,秀健整丽,为北方宋辽遗物中所未见”。

次日,他们便立即开始了工作,“晨昏攀跻,或佝偻入顶内,与蝙蝠、壁虱为伍,或登殿中构架,俯仰细量”,在测绘图录的同时,也寻找着通常书于脊檩的修造题记。几天后,他们在四根梁底发现了隐隐约约的墨迹,但因为后刷的颜料覆盖其上,具体内容颇难辨认。幸好林徽因是远视,一眼读出了“女弟子宁公遇”几个字。

相传,该寺始建于北魏,因修造者偶然途经时见到一团神光遍照山林,故而得名“佛光”。最初的佛光寺有佛堂三间、僧室十余间,至中唐时已为名刹,法兴禅师又加建了一座三层七间的弥勒大阁。但仅仅过了二十余年,这些就都毁于一旦,及至唐宣宗继位,才在高僧愿诚的主持下重建。

浴火再生的佛光寺于新修的大殿外竖起经幡,镌刻了出资施主姓名,这便是那位“女弟子宁公遇”。