1942年盛夏,缅甸胡康河谷的森林中,大雨持续不断地下着,死亡的气息正在蔓延。粮食发酵了,火柴失效了,马匹倒下了,巨大的蚂蟥和蚊子在人们身旁虎视眈眈。恶劣的环境中,不断有人死去。幸存的翻译官拖着孱弱的身体,在泥水中不断地前进。一路上,他不断在路边见到战友的白骨,陪伴他的传令兵也在路途中死去。他感到,此刻他生命中的一切美好都已经离他而去,只剩下对生存的渴望。

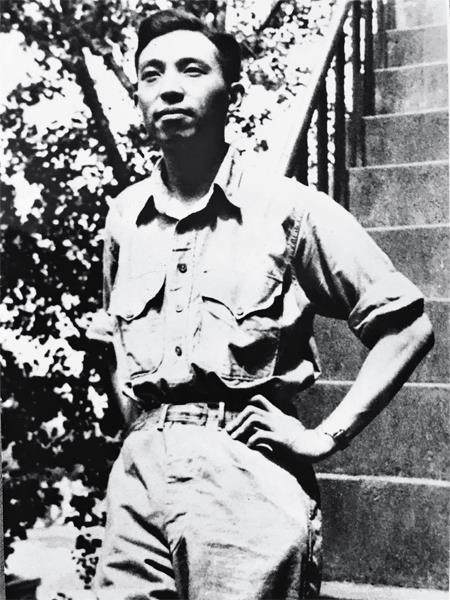

这位翻译官就是著名诗人穆旦。经历这一切时,这位被誉为“中国现代诗歌第一人”的年轻诗人只有24岁,几乎是刚放下书本,就踏入了残酷的战场。为了抗击日本侵略,他自愿加入“中国远征军”,来到位于缅甸的抗日战场担任翻译官。他经历了一段常人难以想象的艰苦的生涯。幸运的是,穆旦最终离开了那片黑暗的森林。数年之后,他在诗歌《森林之魅:祭胡康河上的白骨》中写道:“没有人知道历史曾在此走过,留下了英灵化入树干而滋生。”

如今,很多年轻读者已经不熟悉穆旦的名字,更不知道他这些离奇的经历。但在20世纪40年代的中国,穆旦确实是一位颇受瞩目的文坛领袖。原名查良铮的他,是文化世家“海宁查家”的后人,武侠小说家金庸的同族兄弟,毕业于战火中的西南联大。在刚刚萌芽的中国现代诗歌领域,穆旦的诗歌一直显得成熟、理性而独特。他用干净的白话语言,全新的表达方式,抒发着中国人在战争中的现实困境和心灵困惑。难得的是,穆旦不是那种坐在书斋中写作的诗人,他一直在用自己的实际行动,感受着那个混乱时代的现实,并诉诸笔端。

不过,由于种种原因,这位拥有天赋、爱国热情和学识修养的诗人,写作生涯过早地结束了。他在59岁时就离开了人世。生前,穆旦性格内向,极少讲述自己,关于他的资料、书信保存也并不完整,这导致他的人生经历存在很多空白。不过,一些研究穆旦生平的学者,依然在为拼凑他的人生版图而奔走。如今,诗人、作家邹汉明撰写的穆旦传记《穆旦传:新生的野力》出版,重新勾画了这位诗人的一生,也让人们有机会重温他那些残留着时代余温的诗句。正如邹汉明所言,在不断挖掘材料,寻访穆旦亲友,探寻他生平的过程中,他和穆旦似乎“成了可以促膝谈心的、隔代的朋友”。

战火中走出的抒情诗人

“在军山铺,孩子们坐在阴暗的高门槛上,晒着太阳,从来不想起他们的命运……在太子庙,枯瘦的黄牛翻起泥土和粪香,背上飞过双蝴蝶躲进了开花的菜田……每日每夜,沅江是一条明亮的道路,不尽的滔滔的感情,在土地里扎根……”

这些清新隽永,意象独特的诗句,来自诗人穆旦1941年的诗作《出发——三千里步行之一》。这些诗作的灵感,大都来自他过去的一段艰苦岁月。1937年七七事变后,华北沦陷,为躲避战火,北大、清华、南开三所学校集体迁往湖南长沙,后来局势变化,学校又在1938年年初迁往云南昆明。当时,身为清华大学外语系学生的穆旦跟着学校从北京来到了长沙,随后又加入了“湘黔滇步行团”,要和同学们一起徒步一千多公里,前往昆明。他深知,一路上战火纷飞,条件艰苦,而且很可能有生命危险,受到环境的影响,他身边的一些同学已经选择了放弃读书。而穆旦依旧坚持自己的选择,加入了这个让他终生难忘的步行团。

当时,年轻的穆旦并不知道,这段旅途会带给他什么样的影响。他更不知道,未来,那些在战火中灵感迸发的诗句,几十年后,还会继续为未来的中国诗人指明道路。《穆旦传:新生的野力》的作者邹汉明自己也是一位诗人,他说,自己最初对穆旦这个人感兴趣,正是因为他的诗歌本身具有一种独特的汉语魅力。1996年,他阅读了中国文学出版社出版的《穆旦诗全集》,顿时感到内心震动。“我们这一代诗歌的写作者,都受惠于汉译西方现代诗,但穆旦是本土的产物。他以汉语写作,无须翻译,这让我们在阅读他(诗歌)的时候,不必担心翻译过程中的某些‘丧失’,可以放心地将全部的感受力,托付在这些充满汉语之光的诗句上。”邹汉明对《中国新闻周刊》说。

这种语言魅力,是穆旦从完全真实的生活经验中提取的。当时,前往云南的路途相当艰苦。大学生们一天要走几十里路,经常借宿在农家,和家畜作伴,在荒野间留宿,被蚊虫、跳蚤袭击、顶着雨雪出行,还要随时防范土匪。几个月后,学生们陆续抵达云南昆明和蒙自,学校改名为“西南联合大学”,开始在纷乱的环境中教学。但这些学生依旧没有得到一张平静的课桌,他们必须在破败不堪的教室中一次次躲避空袭,在分布于各地的、破败的教室中不停穿梭,坚持上课。