故乡南昌

“我把英文二十六个字母中的最后四个编成口诀。”

1926年8月,我五岁,正跪在方凳上写字,其实是描红,就是在印了红色大字的纸上用毛笔把红字描成黑字,忽然二堂兄来叫我,说是模范小学招生名额不满,要我同涵弟去参加考试,看看是否合格。

模范小学后来改名实验小学,简称“实小”,校址在樟树下,离石头街大约要走一刻钟。石头街是南昌西城从北到南的大路,经过东西路都司前街和南北路高桥大街,再走过小校场,就到了樟树下。

我到了实小,穿过大厅和小操场,来到在两层楼上的教室。考试只有口试,老师拿出字角问我认识不认识。我因为母亲生前教过,所以全都认得,结果编入一年级甲组;涵弟不认得字,需要从头学起,编在晚一学期的乙组。我们就这样入学了。

实验小学进门是个大厅,左边是几间一年级教室,右边是室内体育场。每天上午上课前,全校学生要在那里集合,排列次序是从一年级乙组到六年级甲组,班次低的在前,高的在后;各班站队的顺序是高个子站前面,矮个子站后面。

开会前由各班班长或值周生向值日老师报告到会人数,然后唱歌。歌词记得最早是“大道之行也,天下为公”,最后一句是“世界大同”。后来改唱“三民主义,吾党所宗。以建民国,以进大同”。虽然直到小学毕业对歌词都不太懂,但因为天天唱,多少有了一点天下为公、世界大同的观念。

1931年年底,我从实验小学毕业。

升入南昌第二中学之后,我喜欢的功课是国文,喜欢的课文有朱自清的《匆匆》,记得的句子有:桃花谢了,有再开的时候;燕子去了,有再来的时候;消失了的日子,却一去不复返了。用植物的美和动物的美来衬托人生的美,我觉得比平铺直叙要好得多。

又听弟弟渊深唱赵元任的《教我如何不想她》:枯树在冷风里摇,野火在暮色中烧,西天还有些儿残霞,教我如何不想她!枯树和冷风本来不美,但是显示了不怕严寒的精神;野火和暮色带来的是自由的光和热,催促暮色成为黎明;西天和残霞更是把地上的野火烧成了天上的晚霞,使西天闪烁着离情别恨。

朱自清的散文,赵元任的诗歌,使我体会到了中国古代“赋比兴”手法的妙处。

至于外语,虽然我在小学四年级就开始学英语,但学习方法非常可笑,我把英文二十六个字母中的最后四个编成口诀:“打泼了油,吓个要死,歪嘴!”这样才勉强记住了。

后来学习生词,我又在“儿子”(sons)下面注音“孙子”,在“女儿”(daughters)下面注上“刀豆子”,就是用这样动植物不分、长幼无序的方法死记硬背的,自然对学英文没有什么兴趣。

升入中学后,我和同班同学涂茀生、王树椒等都喜欢集邮,而认识英文就可以知道是哪国的邮票,这才觉得英文有点用处。

初中三年级时,我写了一篇《集邮的经过》,寄给芜湖《邮话》杂志,那是我第一次在报刊上发表文章,从此才增加了学习英文的兴趣。

于是在高中二年级时,我突击背熟了三十篇英文,包括莎士比亚《裘力斯·凯撒》中的演说词;考试成绩居然从中等跃居全班第二,从“人中人”变成“人上人”了,这又加强了我学英文的信心。

到了高中三年级,我在永泰河滨读歌德《少年维特之烦恼》的英译本,觉得人与自然融洽无间,这是我从前读郭沫若的中译本时感觉不到的。

尝到了学外文的甜头,我的决心就下定了。加上那时浙江大学从杭州迁来江西,也带来了西子湖畔的歌声,我们就跟着大学生唱起英文的《江上彩虹》来,仿佛要用歌声组成彩虹,飞上高不可攀的象牙塔似的。

于是我们二中毕业班的同学,多半都在浙江大学参加入学考试。我还记得考英文时要写一篇作文,题目是《团结就是力量》。我用比喻开始,说一支箭容易折断,一束箭就坚不可摧;然后言归正传,说如果中国四万万同胞团结一心,全民抗战,那国家就不会被日本鲸吞蚕食了。结果英文得了85分,考取了联大外文系。

西南联大

“杨振宁考第一,才得80分;我考第二,只得79分。”

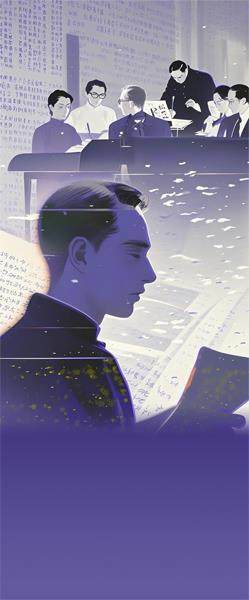

1939年1月4日,我们在昆华农校西楼二层的小教室里,等南开大学教授柳无忌来上“大一英文”。

我坐在第一排靠窗的扶手椅上,右边坐的一个同学眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇之间流露出一股英气,眼睛里时时闪烁出锋芒。他穿的黑色学生装显得太紧,因为他的身体正在发育,他的智力又太发达,仿佛要冲破衣服的束缚;他穿的大头皮鞋显得太松,似乎预示着他的前程远大,脚下要走的路还很长。

一问姓名,才知道他叫杨振宁,刚十六岁,比我还小一岁呢。十八年后,他得了诺贝尔物理学奖,是我国得奖的第一人。

老师来了。他穿一件灰色大衣,里面是一套灰色西服,再里面是一件灰色夹克,脖子上还围了一条灰色围巾,仿佛是把灰蒙蒙的北国风光带到四季如春的昆明来了。

他一进来,就问我们上什么课?我要在杨振宁面前露一手,抢先用英语回答,老师也用英语说:他是代柳无忌教授来上课的。