在全民族抗战爆发后内迁的高校中,最为引人注目的是西南联合大学和西北联合大学。这两校皆由数所名校合组,在战火纷飞中长途跋涉,克服种种困难,最终落脚西南昆明和西北城固。它们于战火离乱中践行“战时应作平时看”的教育精神,保存民族精华、保护高等教育,亦在艰苦清贫中宣扬民族精神、传承大学教育之精神。

落地即生根开花

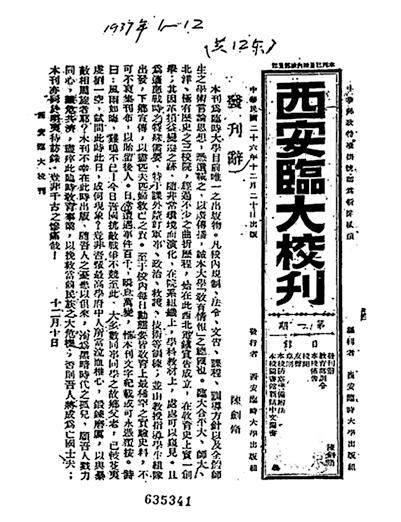

1937年11月1日,在古都西安,拥有百余位教授和千余名学子的“西安临时大学”正式开学了。这所学校由北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校合组内迁,师生们在一片简陋又分散的临时校舍中,开始了在大后方的学习生活。

此时,距离原陕西高等学府西北大学的停办(1927年)已有十年之久。在高等教育几近于无的西北,这所国难之中组建的大学,一经落脚西北,就似一株青春蓬勃的枝芽,在广袤厚重的土地中生根、开花。

全民族抗战初期,随着内迁人口的涌入,往日宁静简朴的西安城一时间竟也“居大不易”。由于缺乏现成的校园和居所,教授们被分散安置在民房、饭店和招待所中,学生们则集体居住在三个分散“校区”的临时大通间宿舍中。虽然生活上存在种种不便,临时大学还是坚持开学,继续正常的教学活动。

西安临大落脚西北后,出于教学资源需求,也很快将其教学与学术研究同西北地方社会建设资源结合,发挥了高等教育资源与地方社会发展的互动作用。

作为一个传统的农牧结合地区,彼时的西北百业待兴,亟待各种现代科学技术的推广应用。临大各学院师生在校内教学的同时,也积极走出校门。农学系与国立西北农林专科学校交流合作,获赠农作物、园艺作物种子百余种以及昆虫标本十余种,不仅充实了临大农学系的教学资源,更为日后同西北农林专科学校共同成立西北农林高等学府奠基;陕西省棉产改进所也邀请农学系教师参观该所工作,并支援研究刊物、棉种标本等给学院教学实习使用;地理学系的郁士元、殷伯西教授分别带领学生组成考察队,对西安周边的终南山、灞桥、汉长安城未央宫各处开展自然及人文景观调查,邀请当时全国著名的水利专家、时任陕西水利局局长李仪祉先生,为师生详细讲解泾惠渠的水利问题。走出讲堂,走入社会,临大的师生们在短暂的时间里,近距离接触西北开发建设中与老百姓生活密切的农业水利问题。

1938年4月,西安临大迁至汉中城固,更名为西北联大。次年8月西北联大本校在各学院的基础上一分为五:国立西北农学院、国立西北师范学院、国立西北工学院和国立西北医学院,以及由保留文理法商等院系的本校更名的国立西北大学,这五校后来多次迁动,渐次分布至陕西西安、甘肃兰州等城市,并吸收地方师范、商业、医学等专科学校,初步构建起西北地区高等教育框架体系。

西北联大各学院虽分居各处,但学术传统和校风还是得到承继和延续。

西北大学是大本营,学术倾向于研究和振兴文化,历史考古、地质调查活动不间断,学生热心团体活动,富有责任感、有吃苦耐劳精神;西北师范学院强调师资素质培养,文体活动丰富,学生热情活泼、青春跃动;西北医学院细致严谨、井井有条,师生亲如一家;西北工学院讲究能“坐冷板凳”,用功甚勤,以“三多”—“老鼠多、跳蚤多、破鞋多”、“三少”—“警报少、女生少、西装少”传名诸校间;农学院与原国立西北农林专科学校合并成立的新农学院虽远在武功,却最先进时尚,笃行科学实干、为改良农业而服务的研究宗旨。

秦岭以南的陕西南部,虽然远离了省会西安,信息相对闭塞,但地方物产却较为丰富,为抗战时期生活清苦的大学师生提供了一些自己动手、用知识和技术解决实际困难的机会。譬如,刚到城固的工学院,存在教学用纸匮乏的问题,师生就动手收集地方树木原料,利用化学分析选出当地所产的构树,通过实验室分离转化后,造出质地洁白平滑的纸,不仅满足了教学使用,也发掘了当地树木原料资源。当地出产的桐油一直是地方出口大宗,但在抗战爆发后因交通断阻而无法出口,以至于大量废弃。工学院师生即利用这一大量天然实验材料,尝试通过实验裂化桐油制造汽油,虽然这些科学研究在当时缺乏转变为产能的途径,但就地取材、开展科学研究、服务社会的精神却是通过大学传递出来的。生产对研究的推动,在大学教育中同样具有积极意义:在盛产甘蔗的汉中十八里铺,糖房多年都是旧法炼制,出糖量全凭师傅经验。某次坊主前来工学院求助,称出现早霜、糖浆不能结晶,恐一年心血就要付诸东流。经过师生调查后,确定是旧法炼制中转化糖太多,但漏盆中温度过低,导致结晶与母液不能分离,及时为坊主化解了危机。