允许孩子成为自己,也允许父母拥有自我,其他的便交由时间一一解答。

“年轻人,你的职责是平整土地,而非焦虑时光。你做三四月的事,在八九月自有答案 。”这句蕴含着“人生缓缓、自有答案”的金句,便出自余世存的《时间之书》。这本书在被列入第13届文津图书奖推荐图书后,又在去岁冬初焕新归来。

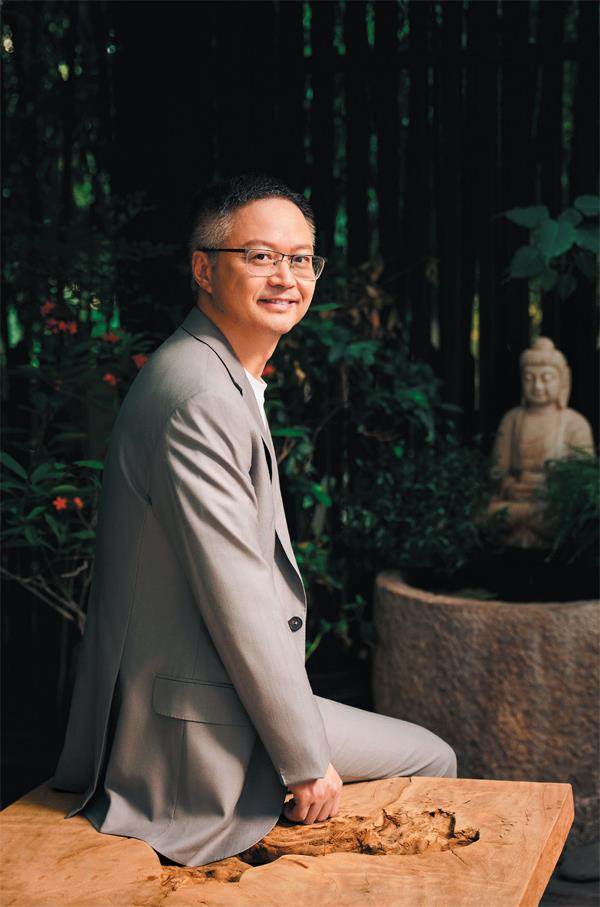

余世存有很多身份,既是作家、诗人,也是学者。他毕业于北大中文系,扎实的文学功底和丰富的人生阅历,赋予了他敏锐的感知力。他研究节气、探讨时间,并把生命经验与亲子教育结合起来。透过余世存,人们读懂时间韵律,洞见教育真谛。

拜时间为师,人生自有答案

在余世存笔下,时间并不是悬浮于生活之外的抽象概念,而是人类生活的智慧锦囊和百科全书。余世存从雨水、谷雨、大雪等节气联想到大地的柔软,又从小满、小雪关联到谷物粮食的自然气息。“人们年复一年地奋斗,如果能够把觉知投入到节气时间中去,而不是只被毕业季、开学季、上班高峰时间、假期等裹挟绑架,我们的生命状态会更有意义。”

《时间之书》问世5年后,余世存的家庭迎来了新成员。儿子的出生让他的角色发生了变化,也让他开始思考时间对于成长的重要性。

余世存阅读了大量童书,观察孩子的语言表达与肢体习惯,创作了《给孩子的时间之书》,为小朋友们打开了探索节气奥秘的大门。让孩子读懂每个季节里节气的意义,从而感知生命的流转,珍惜自然万物。

余世存是一个拜时间为师的人。1969年,他出生在湖北省随州市的一个小村子里。

童年记忆里,农活是绕不开的日常。在与俞敏洪的一次对话中,余世存说自己除了犁田、打坝等没有做过,其余的农活基本上都干过。“开春第一声雷响后第7天才能下秧,早一天根不稳,晚一天穗不沉。”这些口耳相传的农谚,像密码般镌刻在他记忆里,让他自小就对时间与自然产生了天然的亲近。

在考入北京大学之前,余世存用“贫瘠”来形容他所处的阅读环境,一本《读者文摘》已经是同学圈里最稀有的读物了。但物质与精神生活的贫瘠并没有影响到余世存。他排行老六,是家里最小的孩子,也是唯一考上大学的人。

与其他家庭将希望寄托于孩子身上不同,余世存并没有什么心理负担。父亲得知儿子考上大学那天,只念叨着“积善之家,必有余庆”。

父母的松弛,让在庄稼地里长大的余世存感受到了一种不被束缚的自由。成为父亲以后,余世存也延续了父母顺其自然的教育方式。尽管代际不同,但让孩子像大自然里的植物一样,顺应时节秩序、自然生长的理念,是亘古不变的。

时间是最好的老师。