晚上9点,川北某镇党委书记的办公室仍亮着灯。于震成的桌上摆着两份文件:一份是警方要求“接回上访户”的协查函,另一份是本地村民土地纠纷的调解记录。“这个人在外省打工十几年,村里房子都荒废了,可是只要他的户籍还在我们镇上,他的事就得我们兜着。”于震成苦笑着告诉廉政瞭望·官察室记者,上面反馈给他的不少信访件,当事人都已不在当地居住,但根据属地责任制,镇党委却要负责解决这些人提出的问题,“既不在辖区生活,他们提出的信访内容也和本地毫无关联,我们怎么给人家解决嘛?”

“小马拉大车”是当前基层治理中权责失衡的典型隐喻,指乡镇、村社等基层单位在资源匮乏、权力受限的情况下,被迫承担远超自身能力的治理任务。

“这一困局的本质是‘无限责任’与‘有限资源’之间的撕裂。”四川大学公共管理学院教授、行政管理系主任范逢春认为,当前基层治理中存在?“小马拉大车”难题,集中体现为基层负担过重,具体表现为任务超载、责任超载、压力超载。“要破解这个难题,不能把减负简单理解为工作‘减量’,而是要注重标本兼治,通过治理转型、制度创新、作风转变等手段达到减负目标。”

任务超载,干部身心俱疲

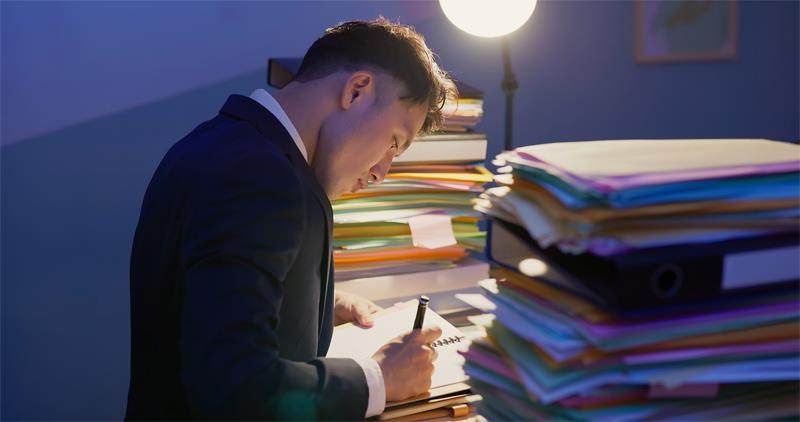

林宇是一名“上岸”没几年的“95后”干部,进入镇党委后他最大的感受就是忙不过来:填报乡村振兴项目进度,录入防汛隐患点位,回复12345热线投诉,?“24小时在线”微信工作群。

“上周刚报完改厕数据,这周又让重新统计‘厕所使用满意度’。”他苦笑着翻出手机相册——上百张表格截图中,连母亲住院手术当天都在填报“老年人助餐需求调查表”。

在采访中不少干部对记者表示,多线任务的下派,让加班成为常态。“基层干部多少都有点多重人格分裂症,我们需要同时扮演多个‘角色’——防火期是巡山员,汛期是抢险队员,医保收缴季变身推销员,信访高峰期又成‘盯梢专员’。有时候一天就要转变多个工作内容和形式。”林宇自嘲有时已经麻木,有时候和村民说事时,脑子还没从上一件事中回过神来。

“我们镇常住人口2万多,但镇政府工作人员只有五十几号人,大家的年龄偏大,每年都有人退休,遇到创新型工作,或者需要操作计算机、政务系统的时候,年龄大的干部明显没有年轻干部效率高。”王志在镇政府民政办工作,他告诉记者,除他以外,民政办的另外两名工作人员都年纪偏大,家中还有小孩需要照顾。“基层民政办要面对民政系统落实到基层的所有工作,但整个乡镇的相关事项都只靠3个人完成,我可以感觉到大家的精神压力很大。而我除了民政工作还分管着其他工作,有时候遇到超出能力范围的事情,就会感到非常不踏实。”

一名镇党委“一把手”讲到,之前省环保厅的人下来检查,途经其所在镇的公路时看见一个秸秆焚烧冒烟点,随手拍了张照片发给市里。“市里转给我们县,县里连夜让镇上查。结果3天后突然要倒追责任,一群人翻箱倒柜找去年秸秆禁烧的会议记录,数宣传单发了多少张。