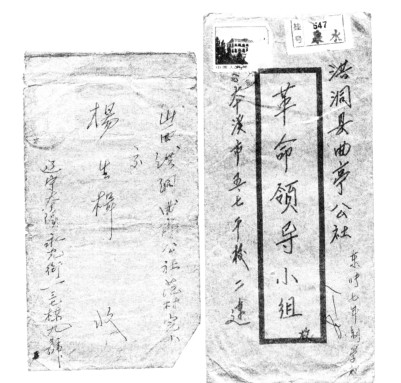

我的父亲杨通,生于1914年农历十月初三,他是千百万革命烈士中的一员。抗日战争爆发后,他积极投身革命,参加了抗日决死第二纵队洪赵临游击支队。在历次战斗中,他冲锋陷阵,敢打敢拼,很快升任班长。1938年8月,父亲加入了中国共产党,后来担任洪洞县(河东)抗日游击公安局三分队队长。

1939年12月,“晋西事变”后,敌情发生了变化,父亲受党组织派遣,回洪洞县苏堡镇蜀村从事情报工作,负责收集情报。1940年夏,经党组织批准,父亲趁机打入敌人内部,担任了苏堡伪区公署武装班班长。潜伏敌内的5年间,父亲根据上级布置的任务,利用自己的身份,斗智斗勇,与敌周旋,将敌人调动集结以及守备部队的武器装备、工事构筑和敌人出动抢粮抓丁等情况,通过我党地下交通员李全德和他自己发展的下线人员,及时传递给抗日游击队。伪区长派他外出执行公务时,他总是千方百计地消极应付。每次出发,他都提前骑着一匹高头大马在附近的村里“兜风”,表面上无所事事,实际上是给各村抗日干部通风报信,让他们早做防备,因此敌人经常扑空。遇有征收钱粮的任务时,他多是找地主家负担,然后回区里交差。

父亲平时有意收集弹药,聚零为整,找准时机将弹药送给抗日游击队。我们蜀村老院的邻居王九儿大伯出身穷苦,早年从河北省武安县逃荒来到蜀村,住在会胜寺的破庙里。二伯父很同情他,多次联合村里人济接他,帮他安家落户。王九儿大伯为人忠厚老实,父亲很信任他。为把子弹送出去,父亲有时就以让王九儿大伯给家里担茅粪的名义,叫他担着空茅桶来苏堡陈家大院(父亲在伪区公署工作时借住在陈家),把事先准备好的白石灰铺在茅桶下面,用桐油布包好子弹放在中间,上面再铺上一层石灰,把子弹遮盖严实,最上面再舀几勺茅粪。王九儿大伯穿得破破烂烂,站岗的伪军从不查他。就这样,他担着茅粪到了洪安涧河边,在我家的地里,把茅粪一倒,便把子弹交到守候在那里的游击队员手里。母亲通情达理,知道父亲干的是正义的事业,非常支持他的工作。有时找不到合适的人送子弹,父亲就让母亲干这项重要工作。那时,村里人习惯用篮子装着油饼探望亲戚,她就把提前炸好的油饼先在篮子底下放几个,把用桐油纸和丝纺绸手巾包好的子弹放在中间,上面再盖几个油饼,外边拿长棉毛巾一系,便大大方方地提着篮子出门了。因为她是伪区武装班班长的妻子,哪个站岗的伪军也不怀疑她,更不会搜她的篮子。到了涧河滩,根据接头暗号,母亲把子弹交给早已联络好的游击队员。有时,父亲也会趁夜晚外出的机会,亲自把子弹送给抗日游击队员。

据不完全统计,从1940年到1945年,父亲冒着生命危险,用尽一切办法,向抗日部队运送了各种枪械数十支、手枪子弹500余发、步枪子弹3000余发。