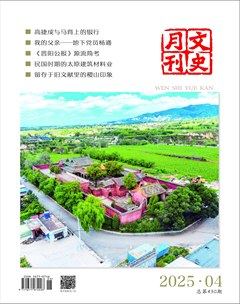

代州文庙,位于山西省忻州市代县城内,是一组宫殿式儒学建筑群。它坐北朝南,占地面积约14400平方米。该庙采用中轴线对称的宫殿式布局,分为前、中、后三进院落,整体规制严谨,气势恢弘,格局完整,风格独具,为山西境内现存规模最大、保存最完整的一组儒学建筑群,号称雁北第一文庙,是我国北方地区县级孔庙的翘楚,为研究明清建筑及文化教育发展史提供了重要依据,具有较高的文化价值和历史价值。1983年至1986年,国家专门拨款对代州文庙进行维修。1986年,山西省人民政府公布其为省级重点文物保护单位。2006年5月25日,国务院核定并公布其为第六批全国重点文物保护单位。

文庙,称孔庙、至圣庙、先圣庙、先师庙、夫子庙、文宣王庙、至圣文宣王庙等,为专门祭祀孔子所建,是一种礼制性建筑。自汉武帝推行“独尊儒术”以来,历朝历代的统治者都奉儒学为正宗,大力修建文庙。至明清时期,全国县级以上的行政区域内几乎都设有文庙。根据性质不同,文庙可分为国庙、家庙和学庙,它们遍布全国,辐射周边。代县,古称代州,因其地理位置特殊,在历代都为军事重镇,也是边塞地区商贾通衢、文化交融之所。在这里,中原农耕文化与草原游牧文化不断碰撞交融,加强边疆文教、扩大边疆地区中原农耕文化的影响力显得尤为重要。代州文庙属于学庙,即学宫与孔庙并存,是我国文庙中常见的庙学合一制,起着传承文化、教化百姓的作用。

代州文庙历史悠久,具体创建年代不详,有学者称其始建于唐代。据《代州志》记载,该庙在元至正十八年(1358年)毁于战火,于元至正二十七年(1367年)由时任知州李元凤倡议捐款重修,于明洪武二年(1369年)8月竣工。此后,永乐、成化、嘉靖年间,都对代州文庙屡有增修。清顺治、康熙、乾隆、道光、同治、光绪年间也多次对其进行修缮,最终形成规模雄伟、布局有序的儒学建筑群。中华人民共和国成立初期,代州文庙被占用为粮库,直到1983年才正式移交给文物部门管理。粮库迁出后的一年内,整个文庙破败不堪,杂草丛生,经国家多次拨款维修才得以呈现今日之貌。现存代州文庙的主体建筑为明代重修之遗构,只有个别建筑是清代所建。

代州文庙为中轴线对称的宫殿式儒学建筑群,中轴线上分布着文庙的主体建筑,依次建有万仞坊、棂星门、泮池、戟门(大成门)、大成殿和敬一亭。中轴线以东分布有名宦祠、崇圣祠和东廊庑。中轴线以西为乡贤祠、节孝祠和西廊庑。除建筑外,文庙内还保存有唐代古槐树2棵,清代重修及布施碑9通,民国重修碑3通,为研究代州文庙的历史沿革提供了依据。

万仞坊 万仞坊位于文庙的最前端。坊前有两个石狮,形容严肃。两侧有“仰圣”“育贤”二坊,东西对峙。该坊为明清两代的遗存,是一组四柱三楼冲天式的木质牌楼,明楼五斗十一踩,次楼三斗九踩。斗拱高耸,高约9米。主楼和两个次楼组成“山”字形,其中中心门最为宽大,额上书“万仞宫墙”4个大字(今已模糊不清)。