千年古县稷山,旧称高凉,是远古时期农业始祖后稷教民稼穑之地。稷山历史悠久,山川灵秀。清代知县沈凤翔在同治版《续修稷山县志》的序文中写道:“其民厚,其风朴,悠然见后稷之遗风。”深厚的历史文化,体现在“一为台官,六持宪节”的御史姚天福等历代名臣大儒的廉忠上,体现在“义民”吴绍先万里寻弟的孝悌之举上,体现在遍及稷山的寺观庙宇、河桥古木、飞禽走兽上。本文略举一二。

一位义民

近年来,随着蒲剧电影《枣儿谣》的上映,吴绍先这个名字渐渐进入了大众的视野。清康熙年间,山西稷山吴城村农民吴绍先为寻找遗失的两个弟弟,历经17年,跋涉上万里,兄弟三人终得团聚,成为那个年代震撼朝野的壮举。康熙皇帝封吴绍先为“义民”,并赐“兄弟孔怀”金字匾一块,山西督抚亦赠匾“亘性寻弟”,平阳知府赠匾“名高荆树”,以表彰其万里寻弟的义举。当时,礼部尚书、文渊阁大学士李光地感动于吴绍先的精神,写了《纪吴伯宗寻弟事》一文,记述了吴绍先寻弟的艰辛经历,赞扬他的“孝悌”精神。一代名相、吏部尚书陈廷敬面见吴绍先,以礼相待,并作76韵五言诗《稷山义民寻弟诗有序》,盛赞他“力田之夫,其犹有唐尧虞舜之遗风”的品格。这一诗一文被收录于1765年刊印的乾隆版《稷山县志》。民国初年,由赵尔巽主编的《清史稿》在“列传”部分也简要记载了吴绍先的事迹。

提及康熙皇帝为吴绍先封字,就不能不说说方苞。方苞,字凤九,晚号望溪,安徽桐城人,清代散文家、经学家。因大学士李光地的推荐曾以布衣身份入南书房,侍奉皇帝,后又任武英殿修书总裁,是清代“桐城派”古文之初祖。在得知吴绍先的事迹后,方苞也按捺不住内心的激动,写了《记吴绍先求二弟事》。这篇文章有助于人们了解吴绍先两个弟弟失踪的原因。李光地的文、陈廷敬的诗以及《清史稿》只是简单提及,比如《清史稿》只说“先后皆失之”,“寻弟事”说“一日其少者忽失去”“其次者忽又失去”,“寻弟诗”谓“前后皆为人所掠卖”。而方苞的《记吴绍先求二弟事》比较明确地交代了二人失踪的一些细节。文中写道:“季年十一,与从兄偶出,遂绝踪。又数年,仲以博塞失负逃。”从这些描述中可推知,三弟伯乐是跟着堂兄出门后失踪的,二弟伯桃是因为与别人博戏输了而出逃的,以至于被拐卖。方苞在文末还就吴绍先的义举感慨道:“人知有父母则爱其同生,贤人君子知尊祖则能敬宗而收族矣。”清咸丰年间由戴钧衡编修的《方望溪先生全集》收入此文。

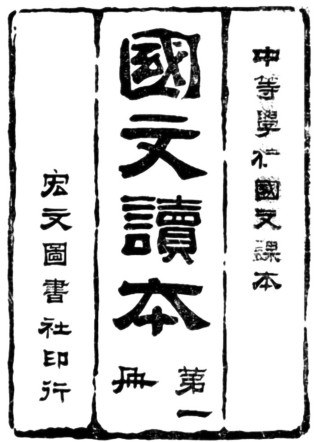

在我国,真正意义上的学校国文教科书始自1904年商务印书馆出版,由蒋维乔、庄俞、张元济、高梦旦编订的《最新国文教科书》。1913年,湖南宁乡人、教育家刘宗向同黎锦熙、徐特立、杨昌济等人创办宏文图书编译社,开始编印中小学教科书。1914年,刘宗向编的《中等学校国文课本》出版。在第一册里编入了方苞的《记吴绍先求二弟事》一文。仅就时间而言,称吴绍先为较早被选入国文教科书的稷山人也不为过。刘宗向,1908年毕业于京师大学堂,不久后任山西大学教授,执教史地科。