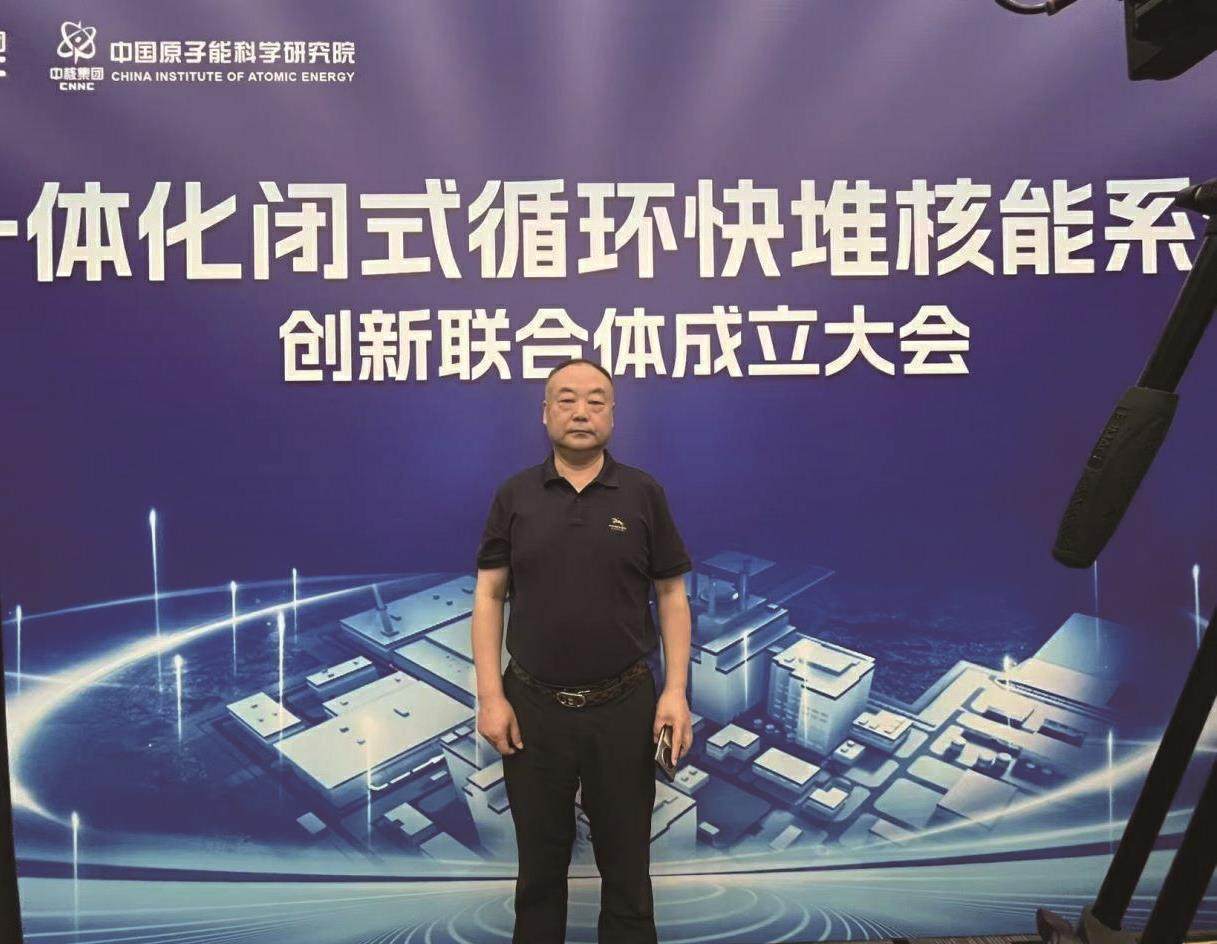

在核电站高辐射区域的狭小空间里,一台搭载着±1毫米精度控制系统的智能起重机,正在完成核废料搬运的关键操作。成都西部泰力智能设备股份有限公司(简称“西部泰力”)创始人、董事长赵全起站在监控屏幕前,专注地观察着每一个数据波动。

从起重机销售员到智能装备领军企业的掌舵者,从引进国外技术到自主创新打破垄断,赵全起用三十年时间,书写了一段中国制造业转型升级的生动样本。在大国重器的建设现场,在应急救援、航天军工等关键领域,西部泰力的产品正以毫米级的精度和智能化的突破,重新定义着“中国制造”的含金量。

在红海市场另辟蹊径

1990年夏天,河南新乡小伙赵全起怀揣着西安交通大学机械制造专业的毕业证书,踏上了人生的新征程。这个看似普通的开端,却孕育着一段不平凡的创业故事。与大多数同学选择技术岗位不同,赵全起毅然加入大连起重机厂,负责西南地区的销售工作。“我天生就是个闲不住的人。”他回忆道,“比起在实验室里埋头搞研究,我更享受在市场前沿开疆拓土的感觉”。

在销售岗位上,赵全起如鱼得水。然而,儿时的一个梦想总在他心头萦绕。出身贫寒的他,从小就对“办企业”这件事充满向往。“那时候觉得当老板是件特别‘洋气’的事。”他笑着说,“工作后,这个梦想不但没有消退,反而越来越强烈”。每天醒来,他都会在心中对自己说:“总有一天,我要创立自己的企业。”

机会出现在1995年。一次,赵全起帮堂兄到成都推销起重机。当时的情景他至今记忆犹新:“我们就带着几本产品说明书,在成都跑了一个星期。”令人惊喜的是,这次尝试竟然带来了2万元的订单。这个数字在今天看来或许不大,但在当时却让赵全起敏锐地嗅到了商机。很快,他拉上一个志同道合的朋友,和堂兄三人在成都租下一个小铺面,正式开始了起重机配件生意。更令人振奋的是,仅仅三个月后,他们就收回了十几万元的全部投资。

创业之路从来不会一帆风顺。2000年前后,赵全起经历了人生中最艰难的时期。他几乎一无所有,最困难时背负着上百万元的债务。“那时候很多同行向我抛出橄榄枝,有人开出年薪50万元的条件,还不包括提成。”面对这样的诱惑,赵全起却选择了拒绝。“欠债还钱天经地义,我不能为了自己的利益,就辜负别人的信任。”他坚定地说。

带着这份坚持,赵全起向朋友借了四五万元,再次踏上创业征程。功夫不负有心人,到2002年,他不仅还清了所有债务,账户上还多了几十万元的积蓄。这段经历被他视为人生中最宝贵的财富,也为他日后创立西部泰力奠定了坚实的基础。

2003年,赵全起迈出了创业生涯中关键性的一步——正式注册成立西部泰力。在创业之初,他就展现出与众不同的战略眼光。面对国内起重机市场同质化严重的现状,他果断避开了低端市场的价格战,而是将目光锁定在当时技术更为先进的欧式起重机领域。

“思路决定出路。”这是赵全起经常挂在嘴边的一句话。在他看来,轻量化、节能环保的欧式起重机代表着行业未来的发展方向。虽然这类产品价格相对较高,但他坚信,这绝对是未来的趋势。为了快速掌握核心技术,西部泰力选择“站在巨人的肩膀上”,与全球起重机行业龙头——拥有百年历史的芬兰科尼起重机集团展开技术合作。这一战略决策,为公司注入了强大的技术活力。

2008年,当科尼集团陆续三次提出收购要约时,赵全起做出了一个出人意料的决定——拒绝收购,坚持走自主创新之路。“我们不想一味追求规模扩张,但一定要把产品做精做专。”他这样解释自己的决定。

“单飞”后的西部泰力迅速调整战略方向,将发展重心聚焦在核废料及智能起重机械解决方案这一细分领域。赵全起敏锐地意识到:“核燃料搬运对精度和安全性要求极高,这正是我们的机会所在。”事实证明,这一战略转型极具前瞻性。公司仅用三年时间就荣获国家高新技术企业称号,在行业内崭露头角。

从跟跑到领跑的跨越

2011年,西部泰力迎来了发展历程中的里程碑——成功完成中国石油克拉玛依油田低放射源库项目,研制出国内首台真正意义上的起重搬运机器人。