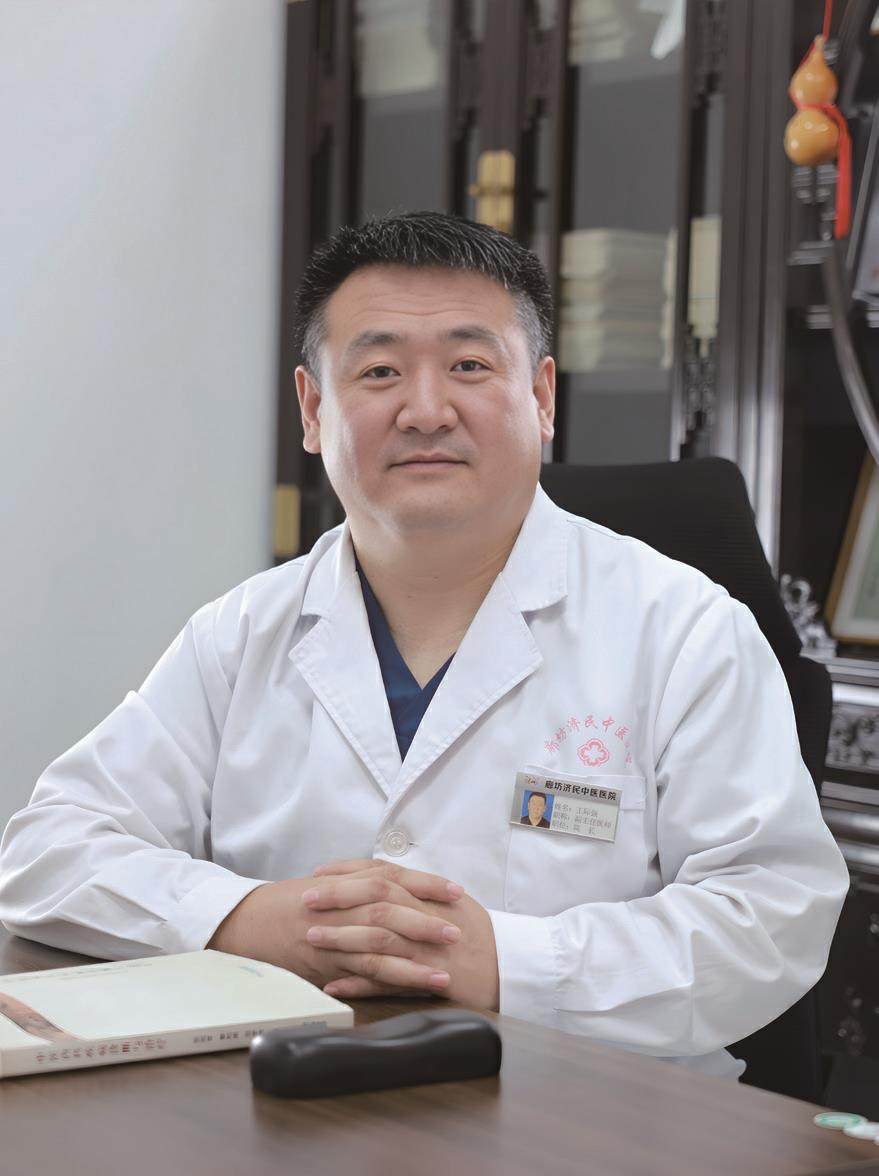

在内蒙古冬季凛冽的寒风中,有一名少年跟随父辈背着祖传的药箱,踩着积雪为村民看诊。数十年后,他站在柬埔寨金边的中医馆内,用针灸与草药架起跨文化的健康桥梁。他,就是廊坊济民中医院院长王际强。

从内蒙古草原赤脚医生的儿子到中医院创始人,再到中医药国际化的践行者,王际强的人生轨迹,不仅是一部个人奋斗史,更是一部中医药传承与创新的时代缩影。他以仁心为针、以坚守为药,在传统医学与现代世界的碰撞中,书写着属于中医人的星辰大海。

三代医者在草原上的生命守护

20世纪40年代,王际强的祖父母从安徽亳州迁至内蒙古,“放下药箱下地,背起药箱出诊”是他对祖父的模糊印象。王际强的父亲延续家传,在内蒙古巴彦淖尔也成为了一名赤脚医生,不分时间地点和天气状况随叫随到,为村民提供及时的医疗服务。

小时候,王际强时常跟着父亲到处走,田间地头那个深棕色的药箱,拉着家常在炕头看病的情景,至今都是他的一段温暖记忆。喜欢跟着父亲四处行医的原因很朴实,因为总能吃到各种“好吃的”。村民们对父亲十分尊重,认为他是“有知识的救命恩人”,也因此对幼小的王际强多了许多热情和喜爱。

内蒙古冬季严寒,20世纪90年代,王际强所在半农半牧的地区,房屋多为土坯房或简易的砖瓦房,保暖性能差,许多家庭没有取暖条件,甚至连烤火的炉子也安不起。有些孩子感冒后常常导致高烧、肺炎、支气管炎等疾病,如果得不到及时有效的治疗,可能会有致命危险。曾有一个10岁左右的孩子,感冒后高烧不退,王际强只见父亲先用温水浸湿毛巾,后经酒火疗法医治后,再用针刺几个关键穴位,一会儿的工夫,就有明显的退烧效果。

除了冬季易发的风寒感冒,痢疾也是当时内蒙古农村较易发生的疾病,有的因为卫生条件差,有的是因为饮食和烹饪常识缺乏。王际强见到父亲为患者扎针、艾灸、拔火罐后,就地取材,用炉子里烧的灶心土,调配上家里的红糖、干姜、小米等煮水,治疗肚子疼和痢疾的效果立竿见影。

“治疗靠银针,药物山里寻。”有一些曾患过脑梗和中风的病患,往往伴有偏瘫等不同程度的后遗症,王际强看到父亲挖草药、制土药、扎银针,好几轮治疗下来,竟都有了好转。有的偏远村落,父亲要骑行数十公里路,而每一次救治,村民对父亲都充满了感激之情。

小小的王际强跟着父亲常常受到村民的优待,糖果、罐头、饼干、土特产被村民塞到怀里。遇到饭点,村民用炒鸡蛋、炖肉等“最好”的饭菜招待,他真切地感受到群众对父亲的感激和尊重。从这时起,王际强的心中便根植一个观念,医生与患者的关系更像是乡间淳朴的亲戚宗族关系,人情比利益更重要。

在耳濡目染的中医传统熏陶中,王际强不断积累中医药理基础知识和行医诊疗经验,对中医的情感愈加深厚。随着时间的推移,他越来越发现自己在探索一个博大且深奥的知识世界,并立志把中医作为自己的终身理想和事业。

随着社会的发展和医疗条件的改善,赤脚医生逐渐被规范化、专业化的医生所取代。彼时,王际强想要行医的愿望更加强烈,读了半年高中后,16岁的王际强决定参加成人自考,后如愿考取了内蒙古医学院。他满腔热忱走入医学院大门,在中、西医学科的浩瀚知识海洋中,他不断吸收知识,提升自己。

此前的家传学习侧重于口传心授与实践,医学院里包含理论和现代医学知识的课程则让王际强更能系统地学习,加上他有一定的悟性,受到了内蒙古医学院中医基础理论课程教授李林默的青睐。李教授建议他走出内蒙古继续深造,并推荐他到天津中医药大学。他拿着一封李教授写的推荐信到了天津,但最终因为学费问题不得不放弃。

王际强兄弟姐妹四人,他排行老三,父亲看病虽是一门营生,但常常“义务”看诊,家里没有攒下更多积蓄。恰逢哥哥要婚娶,王际强继续上学的想法就此作罢,他想尽快用手艺赚些钱,减轻家里负担。

在巴彦淖尔临河市中心医院实习期结束后,他回到五原县城,一边跟随黄浦路中医院的一名老中医精进医术,一边跟着一位开诊所的师傅“偷师”。