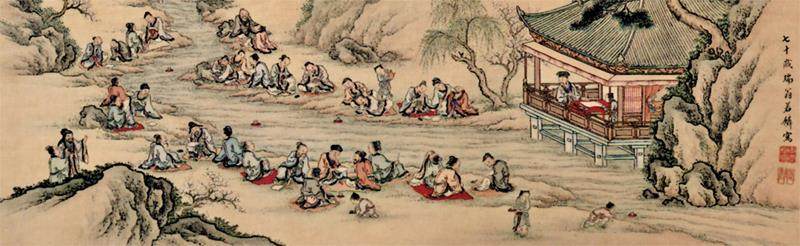

东晋永和九年三月初三,时任会稽内史的王羲之和谢安等41 位名士,聚会于兰亭。众人饮酒作诗,好不开心。其间,他们玩起了曲水流觞:众人坐在水渠的两边,在上游放一酒杯顺流而下,酒杯停在谁的面前,谁就必须作诗,作不出来就要把酒喝了。

在曲水流觞这种从西周流传下来的习俗中,除了才华和美酒,觞也扮演了重要角色。觞是漆器饮酒器,轻盈且防水。觞造型为椭圆、浅腹、平底,两侧有半圆形双耳,不但有利于漂浮,也适合拿放。

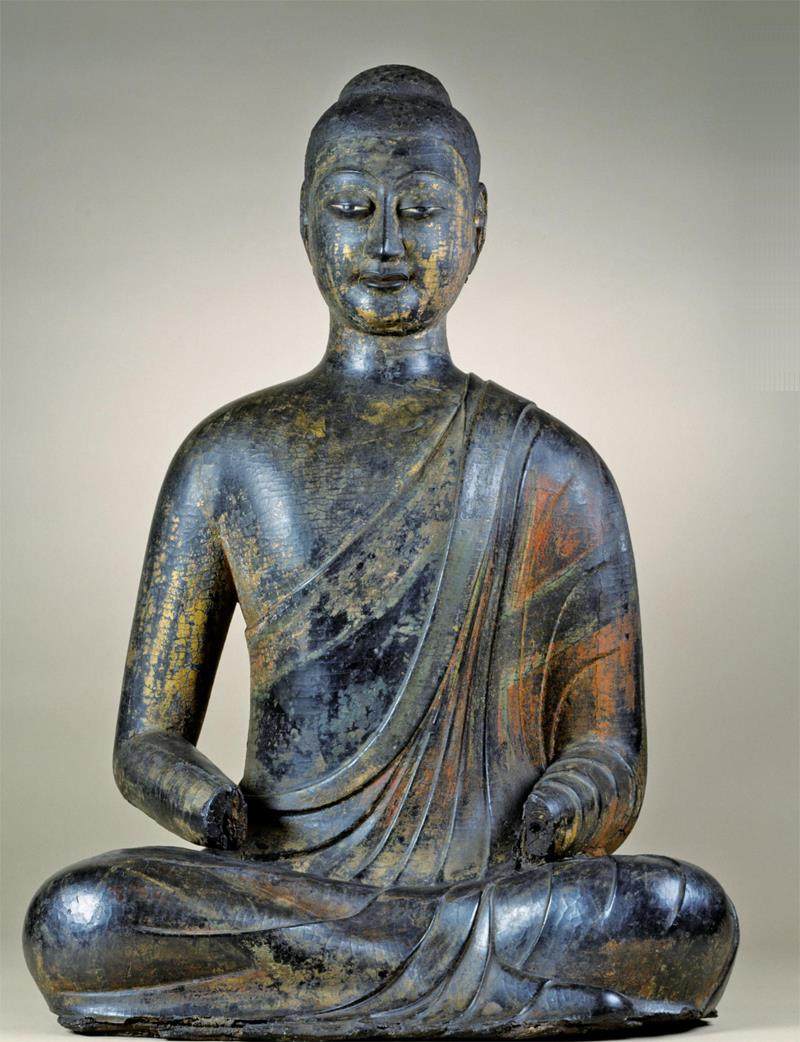

漆器“涂漆为饰”的古老工艺,在中华文化史上熠熠生辉。作为瓷器的“并肩者”,漆器不仅展现了中华匠人的高超技艺,更蕴含了深厚的文化意蕴。然而,随着工业化的冲击,漆器逐渐淡出生活,成为博物馆中的静默遗存。今天,我们试图重拾漆器的故事,追溯其历史、工艺与文化内涵。

漆器是什么

漆器,简言之,就是以木材、竹、皮、陶、金属等为胎,通过涂漆、修饰、打磨而成的日用品或工艺品。涂漆的过程看似简单,但每一步都蕴含匠人心血。漆液在胎体表面固化后,形成一层坚韧且稳定的漆膜,既能抵御酸碱侵蚀,又能赋予物品光泽与耐久性。

这种“逆时间而行”的力量,正是漆器的独特之处。无论是战国时期的彩绘漆盘,还是秦汉时期的堆漆盒,这些千年遗物在现代人眼中依然熠熠生辉,仿佛一面流动的文化镜子。

漆从何来

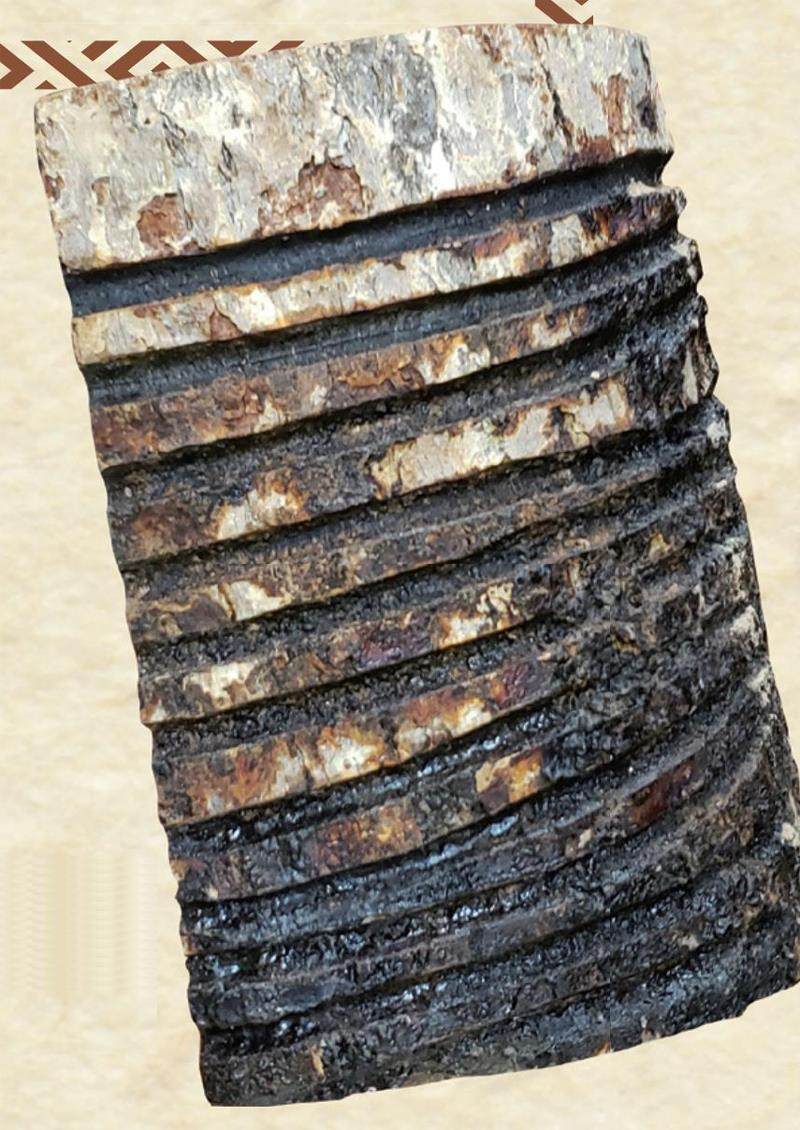

“漆”字蕴含“木”与“水”,指代漆树韧皮部流出的乳白色汁液。割漆是一种危险的精细活儿。漆农用刀在漆树上划出“V”形口,汁液如同血一样流出,滴入壳状小碟中。

这种天然漆,也称生漆或大漆,在空气中氧化后,会逐渐变为坚硬的黑褐色漆膜。正是这种特性,使得漆器能够抵御风雨侵蚀,在时间长河中保存完好。生漆还可以经过一系列工艺,进一步制成含水量更低的熟漆。熟漆的黏度和氧化后的硬度都比生漆更高。

然而,生漆也是一把“双刃剑”。它虽然耐磨抗菌,但对人体皮肤有强烈的致敏性,割漆人往往手臂红肿,甚至留下疤痕。不过,湖北恩施的漆农将生漆视为药物,认为“吃漆”能杀蛔虫,甚至提高免疫力。这一做法在《本经》《本经逢原》等古代文献中亦有记载,漆既是工艺原料,也是医药资源。

关于漆器的最早文字记录出自哪里?

关于漆器最早的文字记录可以追溯到战国时的《韩非子·十过》,其中记载“尧禅天下,虞舜受之,作为食器,斩山木而财(裁)之,削锯修之迹流漆墨其上,输之于宫以为食器”。

战国时期,中原地带已经开始讲究“专业分工”,连漆树都有专人管理。其中,庄子的履历颇为亮眼——曾任“漆园吏”,一位顶着光荣头衔的公务员。《庄子》中有记载:“漆可用,故割之。” 这是中国最早关于天然生漆采集的文字记载。

漆器的多彩载体:胎

漆器的工艺之繁复,首先体现在“胎”的选择上。所谓胎,指承载漆层的基体,它决定了漆器的结构和用途。从木胎的轻便、夹纻胎的可塑性到金属胎的坚固,每一种胎体都讲述着漆器工艺的进化之路。