在热带与亚热带的海岸潮间带滩涂上,生长着由一些木本植物组成的乔木和灌木林,它们被统称为红树林。红树林虽只占全球热带森林面积的0.7%,但它给海洋生物提供的食物却占全球滨海生态系统的一半。其所构建的生态系统,为候鸟、鱼虾蟹贝、浮游生物及底栖动物等各类生物创造了良好栖息地,并由此成为“鸟类天堂”“鱼虾粮仓”。

天上飞的

小白鹭

我们是鹭科白鹭属的一种中型涉禽,是中国最常见的留鸟和候鸟之一。我们体长54 ~ 68 厘米,与常常一起玩耍的中白鹭和大白鹭相比更小巧些,因而又名“小白鹭”。我们虽然个头儿不大,但打扮起来毫不逊色。我们身穿雪白色“外衣”、黑色“长袜”和黄色“鞋子”,虹膜黄色,犹如戴了一对黄色美瞳,喙上涂着黑色的“唇膏”,日常的妆造还在眼睛与嘴之间涂了黄绿色“粉底”,但到了繁殖期,“粉底”就换成了淡粉色,身上还会插上漂亮的婚羽。

黑脸琵鹭

我们是鹮科琵鹭属的鸟类,最大的特点是“自带汤匙”,因为我们的喙长得像一把扁平的汤匙,因而被称为“饭匙鸟”。吃饭的时候,我们将喙插到水里,一边缓慢移动,一边摇头晃脑感知水中小鱼、小虾的动静。此外,喙的形状又与中国传统乐器琵琶极为相似,且非繁殖期成鸟通身为雪白的羽毛,仅面部的皮肤裸露呈黑色,由此我们被称为黑脸琵鹭。我们分布在东亚和东南亚地区,是全球濒危的迁徙候鸟,也是东亚地区水鸟保护的旗舰物种,在中国被列入国家一级重点保护野生动物。

黑翅长脚鹬

我们是反嘴鹬科长脚鹬属的鸟类,身材修长,长着一对特别长的腿,还穿着红色的“长筒袜”和“鞋子”,简直是“鸟界模特儿”。长腿的优势是当水位较高时,其他的“小短腿”鸟儿无法觅食,我们就可以踩着“高跷”慢慢寻找食物,完全不用担心被抢。除了红色的长腿,我们的着装黑白分明,也很好辨识,喙是黑色,通常头顶和后颈部以及翅膀的羽毛呈黑色,其他部分则呈白色。

翻石鹬

我们是鹬科翻石鹬属的鸟类,喙短且涂着黑色的“唇膏”,脚上穿橙红色的“鞋子”。夏季是我们的繁殖期,因而“衣着”也更醒目,由栗色、白色和黑色混杂而成;到了冬季,身上的栗色部分消失,换上了朴素的深褐色“冬装”。我们喜欢生活在潮间带、河口或礁石海岸。与大多数鸟类不同,我们在吃饭时会用微微上翘的喙翻动小石块或大型藻类,寻找躲藏在下面的螃蟹或沙蚕等小动物,这也是我们名称的由来。

斑鱼狗

我们是翠鸟科鱼狗属的鸟类,全身分布复杂的黑白斑纹,喙和脚呈黑色,为了与众不同,“画”了白色“眉毛”。我们是捕鱼高手,通常停留在水域边的树上,饿了就飞出去觅食。我们的眼睛很好,能看清水下的一举一动,时而贴近水面,时而悬停,一旦发现水下的小鱼、小虾或水生昆虫,便迅速收起翅膀,一头扎进水里,捕到猎物后迅速飞回空中。

潮间带

黑口拟滨螺

我们的壳呈尖圆锥形,像一个小陀螺,壳面呈淡黄色,具有较浅而明显的螺旋沟纹,上面还装饰着小的淡褐色斑点或纵向褐色花纹。我们的壳口呈水滴状,外唇薄,内唇却画了紫黑色的“唇膏”,这也是我们名称的由来。壳口中有一枚黑色的水滴形角质厣(yǎn),虽然薄,但作为“门”抵御一般的捕食者勉强够用。

如果遇到厉害的捕食者,我们防不住就会跑,爬到红树植物树干、树枝或树叶上躲避风险。我们还有一个绰号,叫“赶潮的滨螺”,会跟随潮水的涨退而在树干上移动,那是因为我们的食物是潮水表层的浮游生物和有机碎屑。

麦氏拟蟹守螺

我们是汇螺科大家族的成员,壳呈细长锥形,壳顶部分常被磨损。我们的壳面具有褐色色带,掺杂白色色带和黑色色带,具有明显的粗螺肋,且纵向肋和横向肋形成规则的网状雕刻,好似全身镶嵌了“马赛克”小瓷片。我们的壳口呈圆形,唇较厚,壳口内有一枚褐色的角质厣,这是我们的“门”,一旦有风吹草动,我们就会迅速往壳里钻,并把“门”严丝合缝地关上,这样就安全了。

我们住在潮间带高潮区滩涂上,吃饱了就爬到红树植物树干基部或根系上。此时把“门”关紧,分泌黏液将“门缝”堵住,同时把自己黏附在树干或根系上,降低新陈代谢并减少水分散失,等待下一餐。

红树蚬

我们是少有的名字里带“红树”的贝类。我们的壳厚重且较膨胀,呈三角卵圆形,且壳顶突出,壳表面呈黄灰色,并有一层较厚的黑褐色皮,具同心刻纹。我们栖息于有淡水注入的潮间带高潮区的淤泥质或泥沙质滩涂表层,尤其喜欢红树林遮阴区域,个头儿可以长到100毫米以上。由于个头儿大且外观呈黄褐色,酷似一坨牛粪,因而我们被广西和海南等地的渔民称为“牛粪螺”或“牛屎螺”,但在我国台湾,人们认为我们的形状像马蹄,因而得名“马蹄蛤”。受生长环境的影响,我们的壳皮颜色略有变化,位于壳顶位置的壳皮常被磨损。

里氏石磺

我们是贝壳完全退化的贝类,为了保护自己,我们演化出了非常发达的外套膜,覆盖全身,外面还铺了革质层,皮糙肉厚,形成了独特的铠甲。我们的背上有一个背眼和多个瘤眼,布满了小疙瘩,像极了癞蛤蟆或海参粗糙的外皮,而趴在泥滩上又像乌龟,因此又被称为“海癞子”“土海参”“泥龟”。我们是雌雄同体、异体受精的动物,在繁殖季节需要找其他小伙伴交配,完成繁衍后代的任务。我们还有个特点——边爬边吃边拉,通常便便呈面条儿状。即便躲到泥里,只要顺着便便的方向,就能够找到我们。我们主要分布在潮间带高潮区到潮上带的滩涂中,很喜欢住在红树林区。

大陆拟相手蟹

我们的头胸甲近方形,前侧缘含外眼窝齿在内共2 颗齿。我们生活在红树林里,身体呈绿褐色至墨绿色,装饰细小的黑色碎斑,与红树植物的树皮相近,是很好的保护色,不过一对偏红色的大螯常常暴露行踪。我们通常在红树植物根部或树干基部附近活动,喜欢爬树,擅长挖洞,为红树林改善土壤的通气性。我们食性杂,最喜欢吃红树植物的落叶,有在洞里囤聚落叶的习性。我们是红树林生态系统中不可或缺的一环。

泥虾

从名字里不难猜出,我们生活在潮间带淤泥质或泥沙质滩涂里,且擅长挖洞。挖洞既是我们的工作,也是我们日常生活的一部分,因为大部分时间我们都待在洞里或者在洞穴周围活动。为了更好地在泥里生活,我们的体色接近土黄色,体表还布满了土黄色的绒毛,这是很好的隐身术,只要我们趴在泥里不动,就很难被天敌发现。我们头顶的额角呈小三角形,第一对步足呈螯状,像戴了对毛绒手套。我们喜欢爬行,但如果被逼急了,也能像其他虾族一样游几下。

大弹涂鱼

我们是鱼类中的两栖高手,既能像其他鱼类一样在水里用鳃呼吸,也能在湿润皮肤的辅助呼吸下离开水在滩涂上短暂活动。由于离水活动的时间有限,所以每隔一段时间,我们就需要到积水的水坑里打个滚儿,一方面有助于“防晒”,另一方面也为辅助呼吸的功能“续航”。我们也是鱼类中的跳跃健将,依靠发达而特化的胸鳍支撑及尾部强大的爆发力跳高或跳远,因而也被称为“跳跳鱼”。在非繁殖季节,我们喜欢独处且有较强的领域性,一旦有同类或异类进入领地,我们会毫不犹豫地鼓起鳃腔、张大嘴巴、瞪凸双眼、撑起身体、竖起背鳍,进入战斗模式。当然我们也有可爱的一面,吃饭的时候会张大嘴巴趴在泥面上摇头晃脑,边吃边推进,像一台工作中的吸尘器。我们喜欢在河口和红树林林外的滩涂打洞穴居。

丽彩拟瘦招潮

和其他的招潮蟹家族成员一样,我们雄性成员的螯足也是一大一小极不对称,大螯负责打架、耀武扬威、显示雄性魅力,小螯则是餐具,用来进食。其实认真观察,会发现有些雄蟹的大螯位于左侧,而有些则是右边的螯足更大,那到底是“左撇子”多还是“右撇子”多呢?这是个问题,期待大家认真观察寻找答案。但雌蟹则不存在这个问题,它们是一对对称的小螯。我们的头胸甲呈梯形,填满了天蓝色和黑色相间的花纹,好似西瓜瓜皮的花纹,因而也有了“西瓜蟹”的雅称,但步足和螯足几乎都是鲜艳的红色。这种鲜艳的撞色搭配,让我们成为红树林里一抹亮丽的风景。我们喜欢住在红树林林缘或河口周边的滩涂上。

圆尾蝎鲎

作为一类非常古老的生物,我们的老祖宗始鲎类早在4.85 亿年前就出现在地球上了,一直到现在我们的身体结构仍保持着三段式结构,分为头胸部(覆盖弯月形的头胸甲)、腹部(覆盖六角形的甲)和尾部(剑尾)。我们的剑尾表面光滑圆润,横截面近圆形,因而获得了“圆尾”的称号。由于长相太怪异,外国人认为我们长得像马蹄形,因此在英文中被称为马蹄蟹(Horseshoe crab),而我国的老百姓干脆叫我们“海怪”。其实我们确实长得挺怪的,口位于头胸部腹面中央,周围围绕着6 对附肢,这是我们所属的“肢口纲”名称的由来。很可能《异形》中的“抱脸虫”就是从我们身上获取的灵感。我们的“家长”住在浅海,红树林林外的泥沙质滩涂则是我们的“幼儿园”和“中小学”。

潮沟和浅水水域

乌塘鳢

我们的身体前部呈圆柱形,后部侧扁,头宽、口宽、唇厚,配了两只小眼睛,长得很憨厚,看似人畜无害,其实我们是凶猛的肉食动物,喜欢捕食各种螃蟹。对于体形很大的青蟹,我们有妙计——趁着它们蜕壳后短暂的“零战斗力”期潜伏到洞中,用强有力的甩尾动作降伏对方,获取大餐的同时,还获得一套“豪宅”,因而被冠以“蟳虎”的绰号。我们通身褐色或暗褐色,一点儿都不起眼儿,但圆形的尾鳍上有一块明显的白边眼状大黑斑,这是辨识特征。我们住在河口潮间带和红树林淤泥区。

远海梭子蟹

我们的头胸甲呈梭形,宽约150 毫米,背部稍隆起,有较粗糙的颗粒,额部有4 颗齿,前侧缘有9 颗齿。我们长了1 对又大又长且不对称的螯足,螯足和步足表面具有花白云纹,步足穿着天蓝色的“长筒袜”。我们是游泳高手,这得益于最后一对扁平状的游泳足,犹如两支灵活的船桨。我们的雌雄个体体色和花纹有明显差异,雄蟹呈深褐色,装饰着十分明显的花白云纹,而雌蟹偏黄绿色,更素雅,人们习惯称呼我们为“花蟹”。我们住在潮间带至浅海的沙质或泥沙质区域及潮沟中。

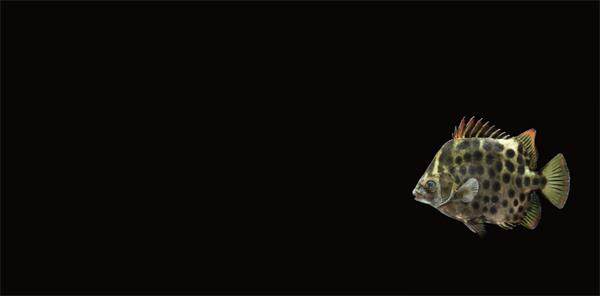

金钱鱼

我们的身体侧扁宽大,呈圆盘状,黄褐色或青褐色的体表散布着许多大小不一的黑色圆斑,有种“大珠小珠落玉盘”的意境,也似撒满了铜钱,因而得名,具有美好富足的寓意。遇到危险或受到惊吓时,我们会发出“鼓,鼓”的叫声,这是明确的警告:可别来惹我们,否则我们就要使出有毒的背鳍了!我们在幼鱼期喜欢集群玩耍,一起去啃食藻类,除了“抢着吃”更香,集群生活还有利于形成群体效应,降低被捕食的风险。我们生活在近岸岩礁海区、牡蛎养殖区、防波堤区和海藻丛水域,也常常到内湾咸淡水区、红树林区或河口闲逛。

褐篮子鱼

我们拥有标准的长椭圆形鱼身,但头和脸像兔子,因此在英文里又有“兔鱼”之称。我们的体色会根据栖息区域藻场的不同而发生变化,这样便于隐藏自己,但通常是变为黄灰色或暗褐色。乍看似乎没有明显的鱼鳞保护,其实我们的皮下埋了很多细小的圆鳞,而且在背鳍、腹鳍与臀鳍里还藏着秘密武器,其中的硬棘强大且皆具毒腺,当遇到危险时我们会撑开鳍条到处乱窜,被扎到那可不是闹着玩的。由于太过勇猛,我们又被称为“泥猛鱼”。我们还有个大家耳熟能详的绰号——“臭肚鱼”,那是因为长期吃藻类,肚子里产生了特殊的味道。我们喜欢住在有丰富藻类分布的河口、红树林、珊瑚礁、岩礁等区域。

红树植物

秋茄

我们是中国分布最广的红树植物种类,凡是有红树林分布的地方都有我们的身影,同时我们还是最耐寒的红树植物。我们具有典型的胎生现象,简单来说,就是种子的发芽在树上完成,这是适应潮间带生活的重要本领。由于成熟时我们的繁殖体(胚轴)长得像杆笔,又以海漂方式传播,因而我们又被称为“水笔仔”。此外,我们还有外露的板状根。

杯萼海桑(花)

我们是高2~4 米的红树植物,冲在红树林林带的最前缘,充当排头兵,直面海浪的洗礼。我们的叶片呈倒卵圆形或椭圆形,花很漂亮,花萼筒像一个铜钟,具有明显的棱,里面是鲜艳的红色,插满了白色的花丝。另外,我们的果实圆鼓鼓的,像一颗颗小苹果。当然,我们也有独特的外露在土壤表面的“小竹笋”,这些都是笋状呼吸根。

红树

我们通常位于红树林林带的中部,是红树林里的中坚力量。我们最具特色的是从树干上长出来并扎入土壤的一根根支柱根,这些支柱根构成庞大而复杂的地面根系,像以前农村里用竹子编制的养鸡笼,因而得名“鸡笼树”。看似杂乱无章的支柱根其实有着重要的作用——抵御台风、暴潮的冲击,保堤护岸。我们也具有典型的胎生现象,繁殖体(胚轴)呈圆柱形,略弯曲,较秋茄的繁殖体更长,表面还散布疣状小突起。

海菖蒲

我们是水鳖科海菖蒲属的多年生草本植物,雌雄异株,是中国海草大家族里的“高个子”,叶片呈扁形带状,长30~150 厘米。如果在海南的潮间带和潮下带看到海草的话,叶片最长的就是我们了。涨潮时,我们的叶片会随波摇曳,跳起独特的“海草舞”。

卵叶喜盐草

我们是水鳖科喜盐草属的多年生草本植物,雌雄异株,是中国海草大家族里的“矮个子”。从我们的名字不难看出,我们的叶片呈卵圆形,薄膜质,生长在匍匐的茎上,通常叶长仅1~4 厘米。