浙东抗日根据地是在皖南事变发生后,由浦东南下的抗日武装、浙东地方党和华中局、新四军军部派遣的一大批干部和当地人民一起,经过浴血奋战而逐步创建起来的,包括四明、会稽、三北(慈溪、镇海、余姚之北)地区,总面积约2 万平方公里,人口约400万。浙东地区土地肥沃、经济富庶,盛产稻米、杂粮、棉花、竹子等经济作物,还有全国三大盐场之一的庵东盐场,是重要的战略物资产地,一直受到日本帝国主义的垂涎。

浙东抗日根据地在浦东部队南渡的初创时期发行金库粮票,创新使用金库兑换券,把粮食这一重要战略物资作为货币发行的保障,并一直作为浙东根据地财经工作的主线,始终维持抗币币值稳定,保证了市场物价的稳定。浙东抗币中的特殊品种——粮票和饭票,是浙东抗战金融斗争中粮食本位制的集中体现。

浙东敌后临时行政委员会和浙东行政公署成立后,为适应游击战需要,先后组织和印发了粮票和饭票,可统称为“ 食米粮票”,有县、区、部队自行印制,如浙东游击纵队金萧支队和诸暨办事处也印制了饭票,形式多样、品种繁多,并发放给各部队及军政单位使用,部队或军政单位凭粮票或饭票向粮站、砻场提取大米。为了部队急需和方便,也可就近向村里交换粮食,村干部和群众可凭换进的粮票和饭票向当地粮站结算领取或兑换粮食,抵交公粮田赋,还可以按稻米时价折算后购买商品。从浙东食米粮票的形式、内容到流通性质来看,实质是一种有价证券,属于浙东抗币的组成部分,是浙东抗日政府或其授权部门发行的用于获取或管控粮食的一种权益凭证,并在一定的区域限制内使用。

无论是粮票、米票还是饭票,其本质是一种有价证券,它的兑换保证是“ 粮食”,它的信用背书是浙东抗日民主政府。持有者可凭票券吃饭或兑换粮食,收券者也可抵交田赋公粮,所以又具备着代用货币的性质。1945 年2月的《浙东行政公署指示》中有这样表述:“以变卖米票的方式,以节省运输费……以米票抵押形式。”米票除了领米外,还可以用作抵押担保。还有一种面值拾叁两的饭票有四两作为菜金,则进一步说明饭票存在着代用货币的性质。接下来我们结合一部分当时发行的粮票、米票、饭票等做进一步了解。

粮食贯穿始终

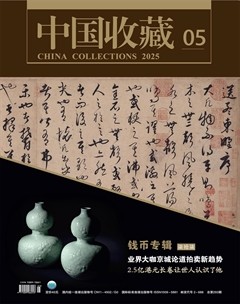

民国三十二年(1943年)第三战区三北游击司令部发行了一种金库粮票,目前所见面额有伍拾市斤、壹百市斤、贰百市斤(图1),正面图案为木刻版套印文字,图案为一位农民弯腰用畚箕拢稻,另一位老农则用手动扬谷机扇除稻谷杂质。粮票背面说明:“一、本粮票照票面食米斤额十足交换使用。二、凡本部之各粮站俱可兑取食米。三、无粮站之处或有特殊情形时,得向当地乡镇公所兑取。