李扬教授是中国民俗文化研究大家,第一个将美国民俗学中“都市传说”概念引介国内并推动普及,与美国民俗学者扬·布鲁范德在圈内有“双扬”的美称,而后者的权威研究《消失的搭车客》与《都市传说百科全书》中文版都是李扬教授主持翻译。

当时李扬教授的具体回答我已记不太清,但记得他特意提到,对于这类通过口耳相传或大众媒介传播、半真半假、逻辑自洽的完整故事,始于1968年的“都市传说”(Urban legend)概念并非学界的唯一定义。另有学者将其定义为“当代传说”(Contemporary Legend),弱化了“都市”的地域前提,强调其“当代性”。

以此切入,我看了些相关资料,颇受启发。任何时代的人都有自己的当代处境,社会变动和传统生活方式冲突时,便会引发忧虑和不安,讲述彼时彼刻的传说以疏解情绪,也会形成特定故事模式及角色、事件或细节等母题(Motif)。

这只是我一个民俗爱好者的粗浅理解,但其后再翻阅明清笔记及近代报刊资料,不免总带着“当代传说”的眼光,从社会传播及大众心理角度琢磨,确实收获了不少对历史的全新认识。

剥削传说的替罪逻辑

明代戏曲家徐复祚在笔记《花当阁丛谈》中记载过一个事件,说天启年间,安徽无为,忽有一日传闻,奉旨为新皇帝选妃的太监已经过了湖州,眼看就到本地,百姓惊慌不已,家有未出嫁女儿的,连夜出嫁,连七八岁女孩都要送出去,一时歌笑哭泣声喧嚷达旦,千里鼎沸,婚庆用品抢购一空。有家人连夜送女儿去夫家,遇到一个卖豆腐的,不肯帮忙打开阻道的栅栏门,反“强要”成亲。女父唯恐天亮生变故,见其人年纪尚轻,干脆答应。

有学者研究“选秀女恐慌”,发现这种讹言选秀女,导致嫁娶一空的事不只明代一时一地,清代多地的志书和私人笔记中都有记载。仅顺治至乾隆一百多年间,平均每四五年都会闹一回,波及长江流域多地——而究其诱因,有时仅仅是因为某个官员自京城来访而引发猜测。官府多次出令禁止和辟谣,传说却越传越凶。蒲松龄在文章和小说《窦氏》中都有提及此类传闻,说“民间讹传,朝廷将选良家女充掖庭,以故有女者,悉送归夫家”。

具有类似模式的,是孔飞力经典著作《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》中研究的乾隆年间剪辫夺魂传闻,以及相关的拐卖、采生折割或窃取器官、胎儿的故事。在布鲁范德的传说分类系统中,这些故事都属于“身体零部件的谣言和传说”(Body Parts Rumors and Legends),是权贵上层阶级对贫贱下层阶级的剥削,也可以称之为“吸血传说”。在某些特定时期,如鸦片战争至庚子事变期间,此类传说中的施害者,会从乞丐、道士、游僧、会党、术士等社会边缘人士,变成西方“外来者”。剥削恐惧与文明差异造成的误会、冲突交织混合。另一方面,由于有了印刷媒介图文并茂的加持,许多奇闻逸事具有了“新闻”的光环,显得更为可信。

剥削传说

清代大部分时期,择选秀女是“选旗不选汉”,普通汉人并无资格选入宫,那为何那么多这种传说?因为恐慌情绪超出理性逻辑,对现实进行了合理化修正。这正是当代传说的一大特征。

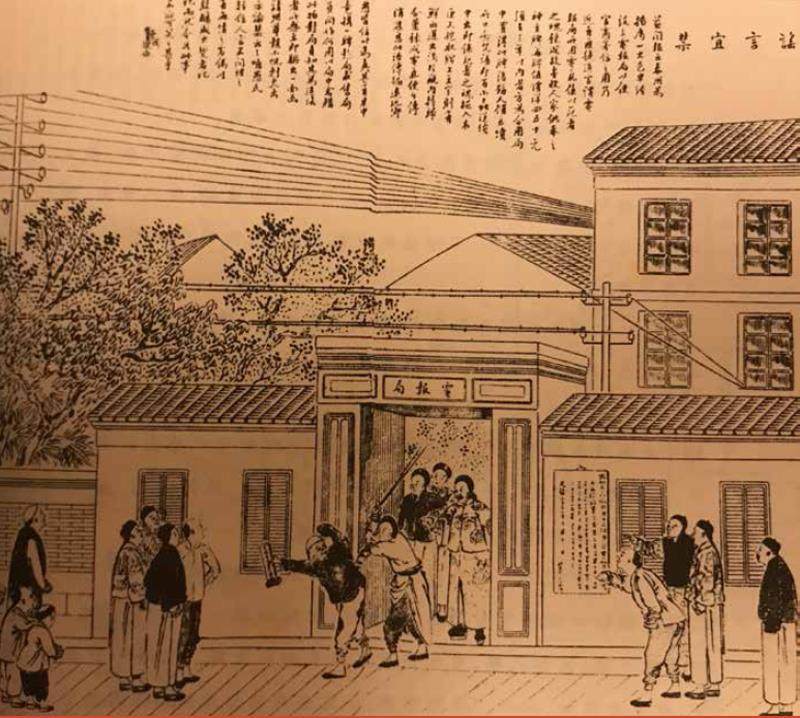

上海有份影响颇大的《点石斋画报》(1884—1898年),是近代中国最早的新闻石印画报,登过不少新旧冲突的故事,最易被误解的是“剖脑疗疮”“剖腹取儿”等外科手术,本是介绍新医学,但常以国人身体遭外来者“戕害”的方式讲述。

比如西医解剖验尸,讲述人会称之为“戕尸验病”,“令死者无故而遭戮尸之惨,多见其技之庸而手之辣”;再如“剖割怪胎”,说西医破腹取出畸形胎儿,本是救产妇,但仅从画面上看,是一群西人剖腹取胎,与当时器官失窃传说如出一辙。另有一则题为“谣言宜禁”的故事,揭示当时传闻之谬,说有人拿着死者灵牌去电报局出售,因为听说电报局在收购灵牌,用以召唤坟里的魂,魂化作小虫装进木匣,就能炼成电气,供电报机运行。

这类故事的讲述逻辑和心理成因都类似当代传说,一是对不可控不可知的恐惧,二是要在自己的认识框架内寻找嫌疑人和指责对象。在民间传统认识里,身体和魂魄是生命的基本形式,是安全感的根基。传说并不是有意编织的谎言,而是老百姓在传播自认为真实的合理解释。剥削传说中的皇帝、社会边缘人士和外来者,相当程度上扮演了“替罪者”的角色。

不过,如果传说引发的恐慌威胁到了社会稳定和帝国政权,社会边缘人士或外来者便会被朝廷以同样的理由定义为戕害百姓的祸首,成为“替罪者的替罪者”。乾隆年间的叫魂恐慌里,朝廷先是调查、辟谣,后来越闹越大,转而对事件定性,将本就不满的民间组织、会党统称为“白莲教”,利用百姓恐慌,对他们展开打击运动。

回煞传说的黑色幽默

当代传说中有一大类是尸体传说,如“车里的尸体”“床里的尸体”等惊悚故事,还有医学生发现“大体老师”是自己亲属这种黑色幽默。中国古代尸体传说也极丰富,最多的是“尸变”传说,因为民间有种普遍观念,认为人死后灵魂或“气”还会存在一段时间,如有异动则预兆不祥。明清志怪笔记中此类故事不计其数——诸如袁枚《子不语》中“飞僵”“僵尸抱韦陀”等,包含具体事发地、见证人,有时为强调其非虚构,会特意声明这是某友人讲给我的。《点石斋画报》在1885年某期刊登的《尸居余气》,说待装殓的新死之人忽诈尸起身,吓得家人四处逃散,直到一个懂驱邪之人拿扫帚将其打倒。

其中有一类阴魂不散的故事,与民间习俗“回煞”有关。所谓回煞,是说人死后灵魂会在某个特定时间返回家中,也叫出殃。灵魂具体何时返家,时辰由阴阳生卜算。佛教有死后七日返家探访的“头七”说法,民间习俗常将两者融合,有头七回煞夜或二七回煞等说法。无论哪种说法,届时丧家都需设灵堂、摆贡品,竖引路旗杆,地上撒石灰或草木灰,当晚举家回避。据说这一观念最早起于三国时期,至清代最为风靡,京城尤为盛行。

这个“设定”为传说提供了叙事框架:如果不回避将如何?《子不语》里有故事说,某书生悲痛妻子之死,回煞夜藏在灵柩旁,“以冀一遇”,结果真遇到亡魂,着实感人。