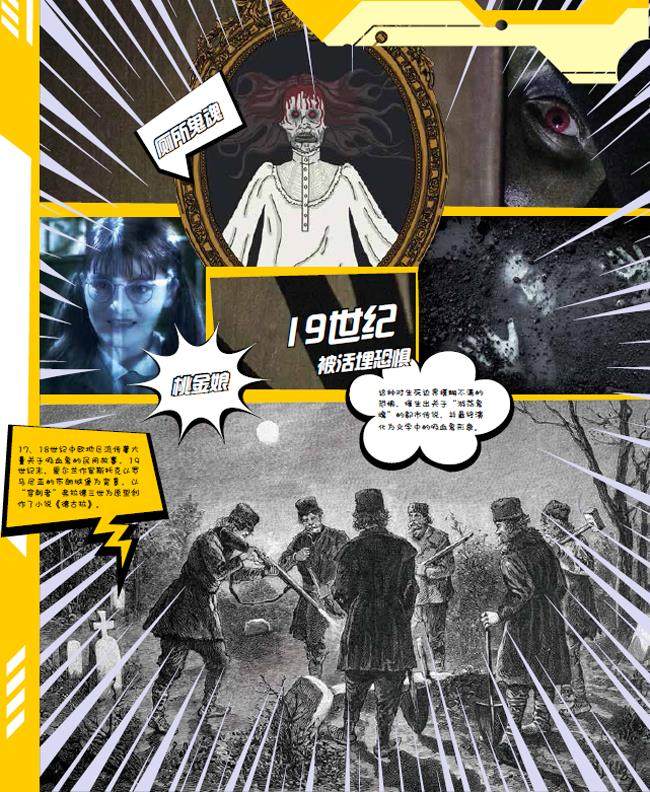

作为“哈利·波特”系列的影迷,笔者小时候最怕的角色并不是伏地魔,而是盥洗室中“哭泣的桃金娘”。据J·K·罗琳回忆,这个角色的灵感源于她“时常在公共洗手间(尤其是在派对和迪斯科舞会中)遇到的哭泣女孩”。这样的情景男孩们几乎从未经历过,于是她特别享受让哈利和罗恩陷入这种既尴尬又陌生的场景。

在扬·哈罗德·布鲁范德编写的《都市传说百科全书》中,桃金娘被民俗学者视为“厕所鬼魂”这一民间传说的文学延伸,出现在“我信仰玛丽·沃思”这一词条中。这个条目记录了一种仪式感十足的召唤方式:据说在一间漆黑的房间(通常是卫生间),点燃蜡烛,凝视镜子,重复念诵“我信仰玛丽·沃思”几次或者几十次,便能召唤出镜中的女巫或食尸鬼的复仇灵魂。

在美国加州的一种传说中,“玛丽”可能源自英国历史上的女王“血腥玛丽”。于是这位君主跨越了几个世纪来到美国,化身为遍布全美的青春期少女们在派对、夏令营中流传不息的召唤仪式;又经由好莱坞电影与恐怖文化传播至全球,最终出现在我儿时的梦魇中。

这些都市传说既是恐惧的源头,也是童年记忆的一部分。在那个手机还没接管一切的年代,它们曾经主宰过我们的耳语、尖叫、鬼故事和深夜梦境,构成了我们潜意识中隐秘而深刻的一环。我们这代人的“桃金娘”还在霍格沃茨厕所里哭泣,而Z世代的幽灵,早已化身为新的数字鬼魅,穿越屏幕与算法,在云端完成了下一次的进化。

迭代中的人类的恐惧

都市传说并非凭空诞生,它们是特定时代情绪的浓缩,延续了神话与民间故事的传统,又不断吸纳现代社会的不安、焦虑与希望,成为人类在面对未知与恐惧时的一种心理自保机制。

在医学尚不发达的十九世纪,死亡的判定依赖医生的主观猜测,人们尤其害怕被误判死亡、在尚有意识的状态下遭到活埋。这种恐惧甚至拥有一个学名:Taphephobia,即“被活埋恐惧症”。为防止误判死亡,一些地区还设立了“观察太平间”,让“可能还活着”的人有机会苏醒。这种对生死边界模糊不清的恐惧,催生出关于“游荡鬼魂”的都市传说,并最终演化为文学中的吸血鬼形象。

纪录片《传说》(Lore)的第一集便重现了这段历史。1883年,结核病在美国新英格兰地区肆虐,几乎带走了当地四分之一人口。在罗德岛的埃克塞特小镇,农夫乔治·布朗一家相继病亡:先是妻子,随后是大女儿,再后来是小女儿默西,几年后,唯一的儿子埃迪也开始咳血。

当时的人们对疾病传播机制几乎一无所知。医生无法解释为何一个家庭会相继失去亲人,于是民间传说填补了认知的空白——也许是死者带来了厄运。当时人们相信:有的人没死透,灵魂仍困于肉体中,为了苟延残喘,他们会在夜晚出没,吸取他人的生命精华,而一旦被他们“缠上”,便只能走向死亡。面对布朗一家接二连三的死亡,村民决定开棺验尸,辨别布朗家的三位女性谁是“魔鬼”的宿主,判断标准是:是否面色红润、皮肤光滑、血液充盈,看似“栩栩如生”?他们依次掘开三座坟墓,前两具尸体早已腐败,唯独去世三个月的默西皮肤红润、容貌安详。村民认定她是“魔鬼”的寄主,挖其心肝,焚烧成灰,混入水中喂给病重的埃迪,以祈求驱除“诅咒”。该集标题《他们做了一种“补品”》。

尽管男孩最终未能幸存,但这起事件在1892年登上报纸并传播向全世界,媒体首次用“The vampire”(吸血鬼)来形容这位“墓中复苏”的少女,默西·布朗因此成为美国历史上最著名、也是最早被记录的“吸血鬼”形象。

“德古拉公爵”首次登场于1897年由布拉姆·斯托克创作的小说《德古拉》中。它被广泛认为是现代都市传说类吸血鬼文学的起点,也奠定了后世吸血鬼形象的诸多经典设定:神秘、怕阳光、饮血为生、永生不死。这类以恐惧为基底、混合哀愁与魅惑的“都市鬼魂”形象,随着时代变迁,它们以新的方式进入大众文化。

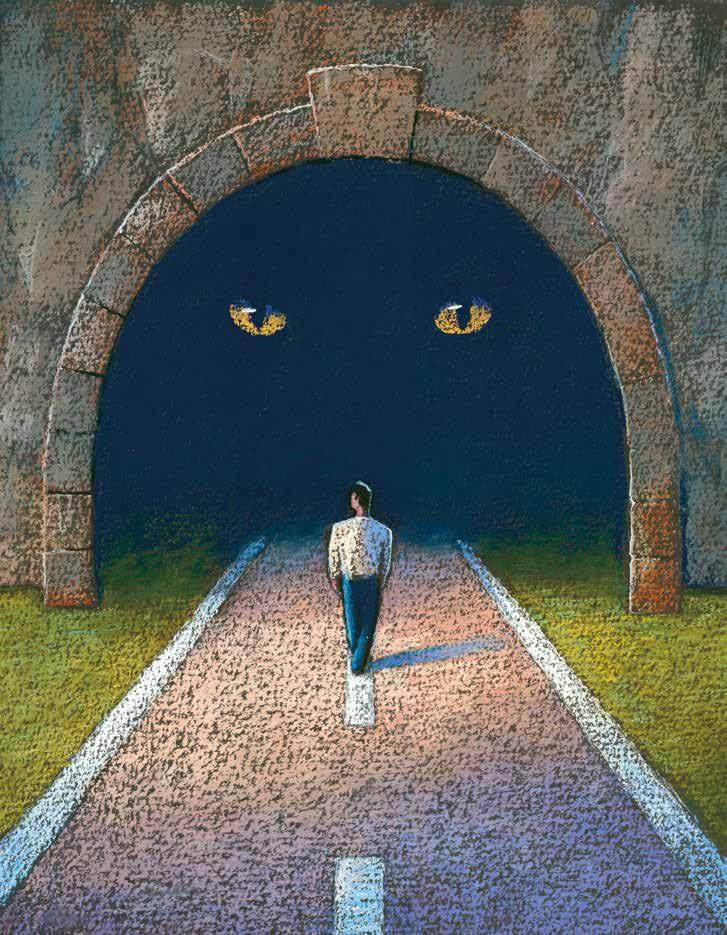

随着城市化进程加快,人与人之间的疏离感增强,对陌生人的不安成为新的集体焦虑,“消失的搭车客”“后座杀手”等传说将“陌生人”置于恐惧的核心,成为对城市生活风险的心理投射。这类故事与当代电视新闻如出一辙:聚焦伤害、绑架、死亡、悲剧、丑闻等,试图提醒我们:这个世界并不安全。

布鲁范德在《消失的搭车客》中便记录了这样的典型案例:一位司机深夜载了一位衣着奇特的女子,临近目的地时她突然从车内消失。司机追至其所说的住址询问,门后长者却表示那是其早已去世多年的女儿。这个故事被一再复述,并随着传播语境的变化衍生出无数地方版本,成为当代民间口述传说的经典。

进入21世纪,都市传说的焦点转向新技术。从“手机辐射致癌”到“微波炉改变DNA”,再到“智能音箱在暗中监听”,这些传说虽看似荒诞,却折射出现代人面对技术时的无力感与不信任。