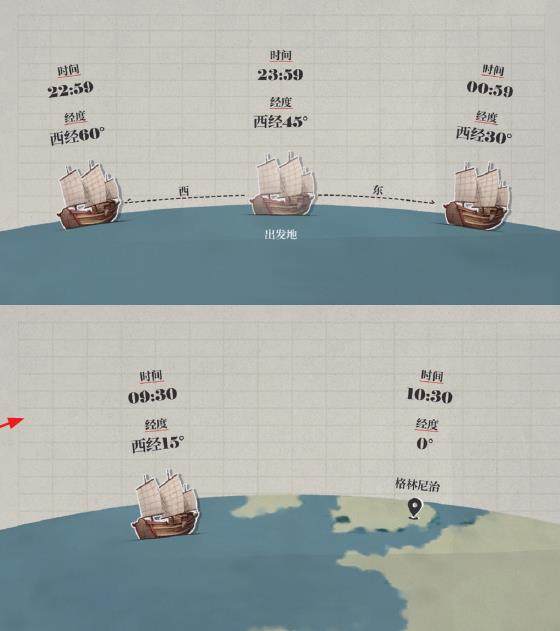

1707年10月,5艘英国海军军舰返回英国的途中,但因算错经度的问题偏航并导致4艘军舰触礁沉没,一千多名官兵葬身大海。测量经度并不是一个理论问题,而是一个工程问题。因为地球每天会转过360°,所以如果当地时间比出发地时间每快1小时,通过换算就能得知此地在出发地东边15°,反之亦然。也就是说,只要知道格林尼治时间和当地时间,就能算出所处的经度。要知道当地时间很简单,只要中午派水手观察太阳的高度,找到太阳最高的时刻,就是当地的正午12点。但在海上想要获得准确的格林尼治时间,却非常困难。

在18世纪,制表工艺还比较粗糙,大部分机械表的日误差大约在几分钟到十几分钟之间。用这种表当参考工具,每天可能就偏差1.5°。在海上过一个月,经度可能就误差了45°,4艘英国海军军舰就成了这种误差的牺牲品。消息传回英国后,为了平息舆论压力,也为了解决经度问题,当年英国国会成立了经度委员会,并且请来牛顿当顾问,而牛顿总结了两种可能的解决方案:“时钟法”和“天钟法”。

起于巨额奖金

时钟法简单而言,就是造更准的表。而天钟法,则是使用天象(包含太阳高度和星象位置)来帮助校时。不过,这两种方法在当时都还只是设想。根据牛顿的计算,只靠一块表在远洋航行中实现精准导航,需要保证这块表在一天内的误差不超过3秒,这相当于把当时时钟的精度提升300倍。而天钟法的难点,则是要找到一种每天都能观测到的天象,并且知道它运行的准确规律。早在经度委员会成立之前,就有“月距法”和“木卫法”的尝试,但都没能成功。

于是,在牛顿的建议下,1714年经度委员会推出了一份《经度法案》,以法律的形式宣布,英国将为任何找出在海上测量经度方法的人提供巨额奖金(当年的2万英镑)。悬赏发布后,科学家们顺着牛顿的两条思路,也就分成了“天钟派”和“时钟派”。在这两派中,天钟派的研究一开始明显更占上风。一方面,在大部分科学家看来,天钟法至少在陆地上有过成功应用,已经证明了可行性。另一方面,牛顿本人也更加倾向于天钟派,尤其是月距法。之前月距法之所以会失败,是因为当时的人们算不出月亮的运行规律。