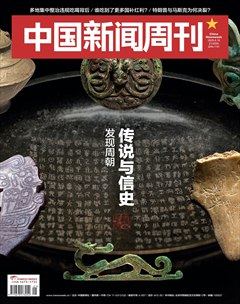

5月29日,北京大运河博物馆,一扇“商”字纹青铜巨门前排起蜿蜒的长队,观众正有序进入展厅,期待一睹“看·见殷商”特展的风采。这场展览是近年来规模最大的商代文明主题展览,通过青铜器、甲骨文等珍贵文物,展现中国早期文明的辉煌。自5月19日开展以来,观众对其的热情丝毫未减。

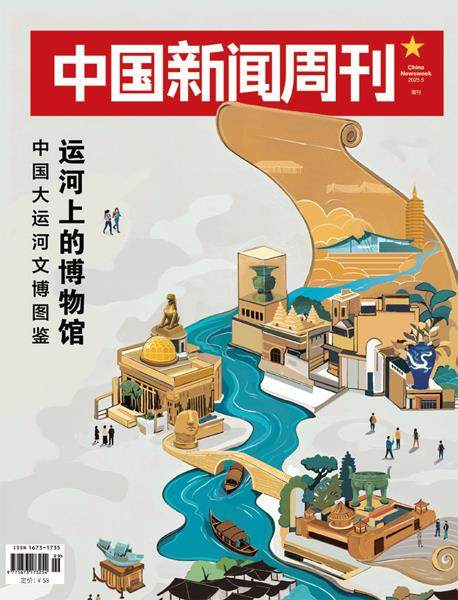

同一天,在北京大运河博物馆开幕的2025中国大运河文化带京杭对话(以下简称“2025京杭对话”)上,由中国新闻周刊出版发行的《中国大运河文博图鉴》正式发布,成为活动现场的一大亮点。这本图鉴,从中国大运河沿线近1300座博物馆中精选出52座,以博物馆为钥,带领读者打开这条千年水道所承载的文化密码。

中国新闻周刊总编辑王晨波表示,《中国大运河文博图鉴》的发布,为观众提供了一扇了解大运河这一中华文明重要标志性符号的窗口,其中详细记录的运河沿线博物馆的特色馆藏与最新玩法,不仅诉说着中华民族的文化传承与创新,更是连接过去与现在乃至未来的桥梁。

首部 《中国大运河文博图鉴》

艺术家、清华大学教授韩美林曾主持设计2008年北京奥运会会徽和吉祥物“福娃”,他在接受中国新闻周刊采访时表示,中华民族创造了两个最伟大的艺术作品,一个是长城,另一个就是大运河。但相较于更被熟知的长城,大运河的故事还需要更多人来讲述。

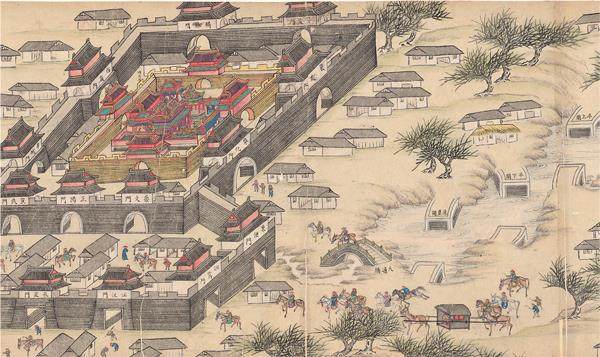

作为世界上开凿最早、规模最大、里程最长的人工运河,中国大运河从来不仅仅是一条物理意义上的水道。自春秋时期邗沟的第一抔泥土开始,中国大运河逐步贯通南北,绵延近3200公里,彻底改变了中国的地理格局,促进了南北文化的交流,塑造了沿线百姓的生活方式,更铸就了多姿多彩的中华文明。

如何用大众喜闻乐见的方式诠释大运河文化?具有创新性的IP载体不可或缺。在2025京杭对话开幕式现场,和《中国大运河文博图鉴》同时发布的还有“京杭对话”大运河吉祥物IP“河喜”和“京杭对话”大运河潮玩IP“水运儿”。

其中“河喜”由韩美林团队设计,灵感取自古老运河“镇水神兽”,融“河泽生喜”的吉愿与守护水脉的深意于一身,外观灵动可爱。韩美林希望以艺术化、年轻化的IP载体,去讲述运河故事,将运河文化传递给更多年轻人。

《中国大运河文博图鉴》则从“自带流量”的文博内容出发,将运河文博的精彩“打包”呈现。在综合官方推荐、专家建议和网络口碑后,中国新闻周刊从中国大运河流经的8个省市36座城的近1300座博物馆中,精选出52座散布在运河两岸的博物馆。这也是国内首本以中国大运河为主题的文博图鉴,是中国新闻周刊继2023年发布《中国大运河生活图鉴》后,对“大运河图鉴IP”的再次丰富。