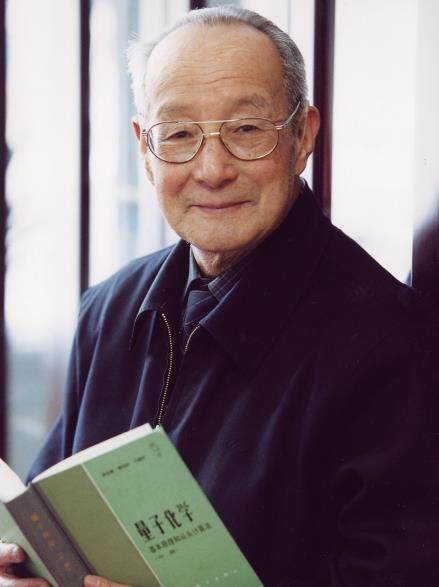

历史总在反复验证,每当国家需要之时,就天降大任于斯人。对中国稀土而言,这一人,即是中国科学院院士、物理化学家徐光宪。

1980年,中国科学院组织了一次考察团,去参观当时的稀土巨头,法国罗纳-普朗克化工集团(Rhone Poulenc),徐光宪任团长。对方表面上热情接待,但却拒绝中国人参观工厂内部,把所有萃取剂和工艺参数定为绝密,对自家稀土分离提纯技术“严防死守”。

显示这种傲慢态度的,不止罗纳-普朗克一家,连彼时的日本也多次以技术相胁,希望中国踏实地做一个“安分守己”的代工厂。

是的,尽管有着稀土“天赋”,但半个世纪前的中国,却并不像今天一般被青眼相看。20世纪六七十年代,中国稀土可谓饱受牵制。由于缺乏核心能力,又有实际的制造需求,中国只能将一车车宝贵的稀土原矿运往国外,经外国工厂精加工后,再以几十倍的价格买回。

作为全球最大的稀土储量国,却如此任人拿捏,中国人在很长一段时间里,都憋着一股气。稀土行业的人,称之为“义愤”。

在国际合作谈判屡屡受气后,中国在短短10余年间,迅速扭转了受制于人的局面。2025年,特朗普政府仍以各种物项的断供相威胁,而中国已经牢牢掌握着稀土行业的主导权,在高端制造、军工行业里,手握着不可或缺的“工业维生素”,让它无法动弹。

在稀土元素中,镧系家族的15个元素,加上钪、钇,共17种,化学性质相似,分离提纯困难重重,但它们个个身怀绝技,只需撒入一点粉末,便能让工业生产发生质的改变。事实上,比起金银铜,稀土在有色金属领域尚属后起之秀,在工业制造中的运用至今也不过百年。但这一捧千年来无人问津、泛着油脂光泽的黄土,竟成为如今改变世界工业格局的关键元素,堪称潜龙出渊,光华灿烂。

而对于中国来说,最关键的“稀土元素”,其实不只是这些埋藏在地壳中的“工业魔法”,还有以徐光宪为代表的中国科学人才。

从被钱三强选中,暂别深耕的配位化学,去攻关核燃料萃取技术,到年过半百,重新投入稀土事业,打破西方30年技术垄断,如“放之四海皆可用”的稀土元素一般,徐光宪的一生,随历史颠簸,几易研究方向,皆为国之大计。

他带领着一众科学人才,从“摇漏斗”开始,在赤手空拳的条件下,创造出了一片属于新世纪的稀土传奇。

心里不舒服,再难也要上

“镨钕”。

在希腊语中,这个词的意思是“双生子”,它同时指代稀土中世界公认难以分离的两个元素:镨、钕。

镨是制造飞机引擎合金的关键元素,钕则是制导导弹激光器的必备材料—这对“双生子”的分离直接关系到国防安全。1972年,北京大学化学系接到的一项紧急军工任务,就是分离镨钕。

那时的徐光宪,已经52岁了。这位哥伦比亚大学博士,一度被迫离开从事十余年的技术物理系教学和研究工作,到江西农场劳动。刚回到北大,就面临职业生涯的又一次重大转折。

此前,已有几家单位推拒了镨钕分离的任务,轮到徐光宪,是否还要说“不”?

他在后来的回忆中只说了一句话,就表露了自己从一开始就下定的决心:“中国作为世界最大的稀土所有国,长期只能出口稀土初级产品,我们心里不舒服,所以,再难也要上。”

尽管开局艰险,但接下来的故事听起来却令人振奋。接下任务“仅仅”3年后,徐光宪就自主创新出一套串级萃取理论,成功实现99.99%的镨钕分离纯度,创造了世界纪录。又在法国考察受挫的4年后,于包钢有色金属三厂圆满完成优化后的生产实验,机器运转9天,就收获了合格的纯钕产品。

要理解徐光宪的胆识,和这项难倒了众多国家的工作,何以能在一股勇气之中被迅速解决,不仅要从学术理论出发,还需要再次回溯徐光宪的人生—虽然饱经风霜,但也能用那一句话概括:因为“心里不舒服”,所以“再难也要上”。