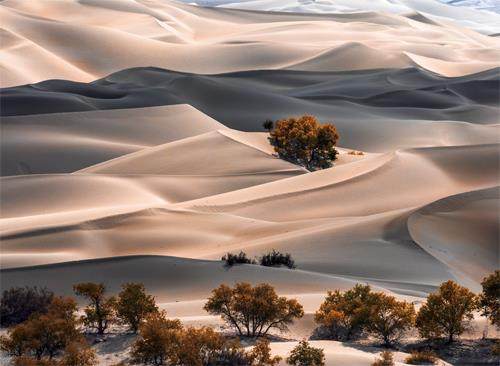

被称为南疆“母亲河”的塔里木河,在静静流淌千年后,从上世纪50 年代开始,慢慢走向生命的尽头——水量变少,下游断流,两岸胡杨大量死亡,人们被迫迁移,留下了众多现代的“楼兰”。

为了保护这条生命之河,从上世纪末开始,一场跨越世纪的“河流保卫战”打响!经过近30 年的艰难攻克,以及现代科技的加持,塔里木河重现昔日辉煌,沙漠之上的绿洲又开始孕育希望。

断流之痛一条河流的死亡

其实,塔里木河不仅仅是一条河流,更是一个复杂的流域系统。历史上,环塔里木盆地的阿克苏河、叶尔羌河、和田河、孔雀河、迪那河、库车河、克里雅河、车尔臣河等河流,以及众多湖泊,共同构成了塔里木河102 万平方千米的流域面积。

起初,一条条河流、一片片湖泊,孕育着生命的火花,滋养着沿途5 个州的42 个县市,供养着1200 多万人口、2000 万亩耕地、超过1500 余万亩天然胡杨林。除了高大的胡杨,矮小的柽柳、沙拐枣、骆驼刺等灌木,碱蓬、猪毛菜等数十种植物也选择在河流湖泊附近繁衍生息。秋季,更有成群结队的候鸟在碧绿的水面上嬉戏打闹。

从理论上讲,塔里木河接近400 亿立方米的年径流量,滋养1200 万人口应该绰绰有余。毕竟,与其径流规模相近的黄河,滋养了全国12% 的人口(约1.7 亿人),而尼罗河凭其800 亿立方米的年径流量,支持了3 亿人口的生存,且未出现断流的情况。然而,塔里木河的命运却截然不同。从上世纪50 年代开始,塔里木河经历了持续近30 年之久的断流,这场残酷的灾难最终导致下游的台特玛湖干涸,以及罗布泊的彻底枯竭,酿成了旷日持久的生态悲剧。

那么,这一悲剧是怎么造成的呢?

首先是气候影响。由于冰雪消融带来的水量受季节性约束,夏季气温高时径流量大,冬季气温低时径流量小,有封冻断流的可能。即便是夏季,塔里木河也受西北干旱地区“降水稀少,蒸发量大”的气候特征影响。塔里木河所在的南疆,属于温带大陆性干旱气候,年降雨量不超过100 毫米,但年蒸发量却高达两三千毫米,这就导致供给塔里木河的支流实际补给量并不稳定,致使塔里木河流域的自然环境十分脆弱。

此外,塔里木河部分河段没有固定河床,河道分散穿插,蜿蜒曲折。当洪水期来临,河流肆意漫溢,极易改道,上中游的水量耗散巨大。

如果上中游的用水量没有剧增,塔里木河还能勉强继续往下游流淌,直到注入终点。然而,当时间来到上世纪50 年代,为了改善民众的生活条件,促进经济发展,南疆地区迎来大规模的农业开发和水利建设。在塔里木河上游和中游,人们兴修水利,引水灌溉,工业用水、生活用水猛增。于是,上中游巨大的用水量,导致塔里木河下游的水量逐渐缩减……到70 年代,下游数百千米开始断流。