永宁寺……中有九层浮图一所,架木为之,举高九十丈。有刹复高十丈,合去地一千尺。去京师百里,已遥见之……殚土木之功,穷造形之巧,佛事精妙,不可思议,绣柱金铺,骇人心目。至于高风永夜,宝铎和鸣,铿锵之声,闻及十余里……永熙三年二月,浮图为火所烧,帝登凌云台望火,遣南阳王宝炬、录尚书长孙稚将羽林一千救赴火所;莫不悲惜,垂泪而去。火初从第八级中平旦大发,当时雷雨晦冥,杂下霰雪,百姓道俗,咸来观火,悲哀之声,振动京邑。时有三比丘赴火而死。火经三月不灭,有火入地寻柱,周年犹有烟气。

——杨衒之《洛阳伽蓝记》

每当有人问及师徒四人从哪里来、要到哪里去,唐僧总会程式化地答道:“贫僧从东土大唐而来,去往西天拜佛求经。”《西游记》的故事脱胎于唐代高僧玄奘西行赴天竺取经的真实历史。在古代中国人心中,天竺似乎与“十万八千里”之外的“西天”“极乐世界”等同。我们今天自然知道,天竺其实并没有十万八千里那么远,更不是最远的“西方”。

这个神秘的西方被汉代人称作“天竺”或者“身毒”,玄奘则在《大唐西域记》中根据其梵语“Sindhu”正音将其译作“印度”。

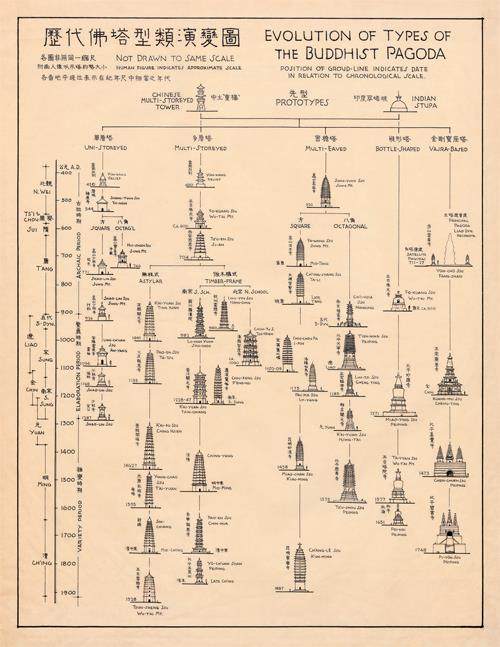

中国古代文化第一次受到来自外域的重大影响,当数佛教文化的传入:佛教由印度本土沿丝绸之路经中亚、西域进入中原地区,一路东来,恰与玄奘西行的方向相反。比玄奘远赴印度学习佛法、取得佛教经典并倾尽毕生精力翻译佛经更早发生的,是佛教及其文化、艺术一路东渐,特别是佛教建筑诸如佛塔、佛寺、石窟,在中国各地渐次传播,落地生根。一如佛教高僧对佛经之翻译,源于印度的佛教建筑、雕刻与绘画等诸般造型艺术,也被中国古代匠师“翻译”成为中国佛教艺术自己的语言。其中,除了木结构的山门、佛殿、廊庑、僧舍等建筑群更多地受到中国传统木构建筑影响之外,佛塔与石窟则深深打上了印度佛教建筑的烙印。

佛教早在东汉即传入中原,然而佛塔与石窟这类印度建筑真正在中华大地上长足发展,却是在战乱频仍、动荡不安的魏晋南北朝时期。在中国古代建筑史上,魏晋南北朝常常被视作汉与唐两个建筑高峰之间的过渡时期,由于这一时期的木构建筑与汉代一样荡然无存,因而我们对其主要建筑面貌的认识依旧模糊不清。所幸有佛教东来,随之产生了佛塔与石窟寺两大重要建筑类型,南北朝时期又是此二类佛教建筑最重要的开创时代,在很多方面甚至一举达到了顶峰,尤其是北魏洛阳永宁寺塔的建造,以及敦煌、云冈、龙门三大石窟的开凿。