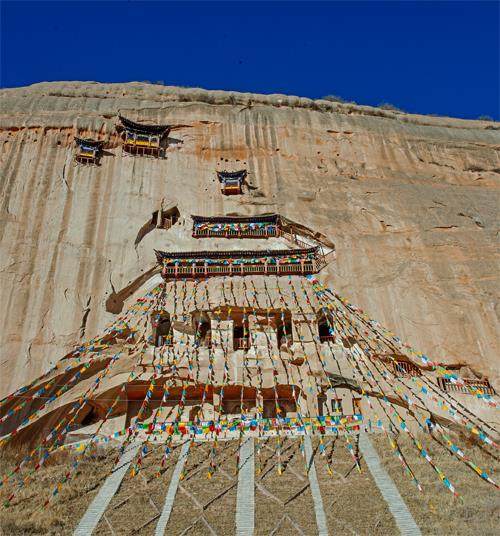

在中国的大江南北,到处都可以看见高耸入云的古代建筑—塔,在过去没有高楼大厦的时代,不论平原还是高坡,最引人注目的建筑物首先就是古塔,这是中国古代杰出的高层建筑。塔的建筑形式,由古印度经西域随着佛教文化传入中国,在我国新疆开始有了夯土形式的莫尔佛塔、尼雅佛塔、安迪尔佛塔,又从河西走廊进入中原,融入中国传统文化的佛塔渐渐脱胎换骨,形成具有中国风貌的伟大建筑艺术,风靡华夏上千年。

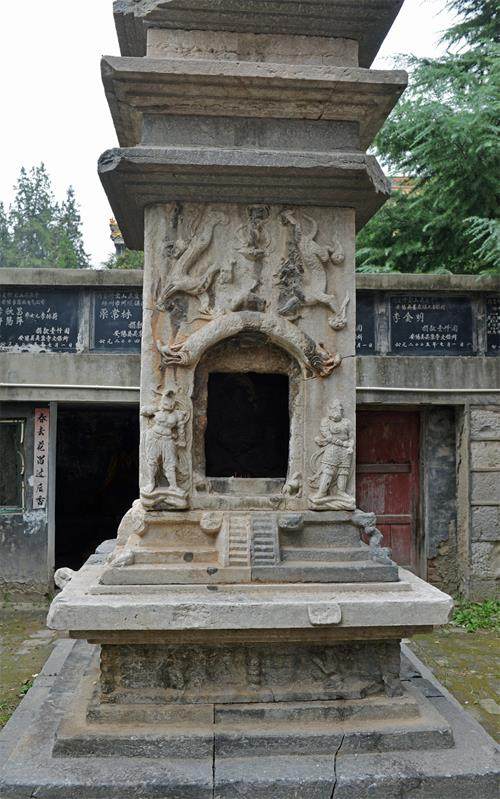

塔,佛教界人士尊称为佛塔,因为独具风格的塔造型精美,佛教僧侣曾用金、银、玛瑙、琉璃等七宝装饰,又被人们称为宝塔。佛塔本是用来保存埋葬舍利的建筑物。“舍利”是梵文音译,佛祖释迦牟尼涅槃火化后,得到许多五光十色、晶莹剔透的珠子,称为舍利子。之后,但凡德高望重的僧人圆寂后的骨齿遗骸,也被称为舍利,是佛教徒顶礼膜拜的对象。信徒们为表达其虔诚信仰争相供奉,保存舍利的建筑物“塔”便应运而生。源于印度的“窣堵坡”,译成中文常见的是“浮图”,后来中国人创造了“塔”这个字,借梵文“布达”(Buddha,佛陀的意思)的音韵,中文偏旁加上“土”组成,表示埋藏佛骨舍利的土冢。

在千百年历史演变过程中,中国大地上的佛塔,也因地制宜,融合地域文化形成各种风格形式的塔。由西域早期的夯土方式,建筑体形粗壮的覆钵式土塔;到吸收中国传统技艺,借鉴房屋建筑斗拱、椽、枋、梁、柱工艺结构建木塔;而砖塔在各类塔中数量最多,因黏土烧制的砖,其耐久性和稳定性接近石材又易于施工雕刻,在明清两代制砖业迅猛发展下,各种砖塔大量涌现;在砖的表面贴琉璃,就称为琉璃塔,其内部仍用砖砌筑;另外一种中国传统建筑形式的石塔,受制于石料的开采难度等因素,石塔以小型居多,通常为经幢式塔、宝箧印塔、多宝塔、覆钵式塔等;还有铜塔、铁塔甚至金银等金属材质的塔,但是数量更少体量也小,多作为工艺品。千余年宗教文化的兴衰沉浮,天南地北修建佛塔也和当地人们的实用需求和审美喜好结合,形成亭阁式、楼阁式、密檐式、覆钵式、经幢式、金刚宝座式的塔,偶尔有花塔、过街塔等出世,可谓是精彩纷呈,匠心独运。

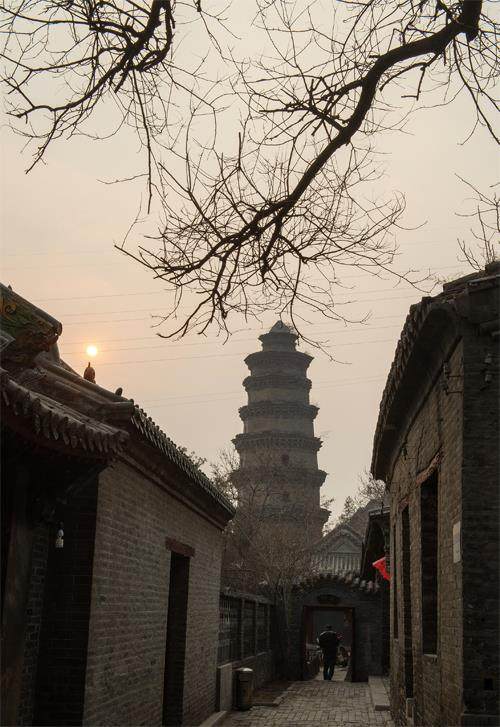

古塔在漫长时光岁月的风雨中,经历地震、战争等诸多劫难,有的仍巍然屹立,有的却不幸垮塌,人们难以割舍又在原址重建。一些古塔几毁几建,在千余年间经历了好几个朝代的重建或维修。新时代翻天覆地的城市和乡村改造巨变,古塔也几乎失去往昔功能,基本上作为各级文物保护单位留存。周边变化很大,古塔独自突兀,在城乡改造中再度融合,许多古塔又成为地标性网红地。