凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,即见如来。

——《金刚经》

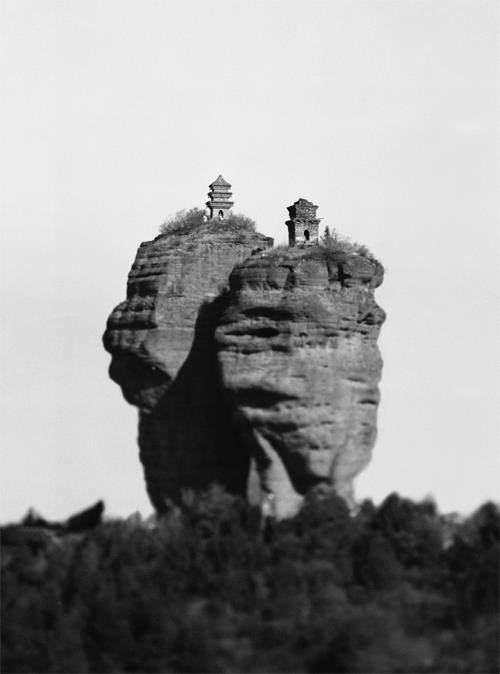

拍塔的过程是一个反思与重新认识摄影的过程,在我所追寻的摄影逐渐滑向抽象与虚空的境地之时,塔将我重新拉回这个真实的世界。2017年我开始拍摄佛塔系列,它来得十分突然,仿佛就在一瞬间给予我启示,使我意识到这将是一个值得深入研究的专题。但也正因为如此,我还来不及深思事情就已经发生,让我在此后不得不常常面对“这组作品的初衷是什么”这个问题,而我始终支支吾吾无言以对,有一种面对自己的作品竟然无法说出个所以然的不安和尴尬。尽管我不认为这个问题会影响到作品的根基,但我也认为一定事出有因,我与塔之间一定因为某些原因联系在了一起,所以我试图从几个方面入手寻找这些联系,给自己一个答案。

从创作轨迹这条线索来说,我从《鸩》这组作品开始一直比较关注中国传统艺术如何与当代摄影发生关系的问题,但我既不想通过在西方学术体系下使用摄影去印证或回溯中国古代文本的方式,也不想堆砌符号让摄影沦为“传统意象”的临摹品,我想大概有某种精神性的存在,它通过我的肉身,结合我整体的经验、感受、认识、审美,以摄影的手段显现出来,我认为它不是一种方法,而是一次体验,是精神与个体纯然的契合。这样的认识深刻地影响了我,也造成了一些问题。在《鸩》之后,我拍摄了一组半途中断的中国古建筑作品《圆光》,但我的关注点更多地停留在摄影本体这个层面,只是将古建筑作为我所理解的摄影中的一个元素来处理,我对古建筑并没有太多兴趣,只对它在作品中的指向有兴趣,但夜色中的玲珑塔给我留下了美好印象。正是这组未完的作品直接开启了塔的创作,不过其间隔了大约有三年之久。

如果从个人成长经历这个角度去观察自己,我一直对寺庙、宗教场所有强烈的亲和感,究其原因大概是因为我的故乡福建是一个传统文化、民间信仰十分发达的地方,从小耳濡目染身在其中,成了日常的一部分。小时候主要的游戏场所就是寺庙,家附近有当地一位历史名人的巨大墓地,也是小伙伴们喜爱的活动空间,有趣的是,塔正是寺庙与墓地二者的结合体现。在没有离开福建之前,我对此地的这种特性并无强烈的感觉,随着年纪渐长,也走了更多地方,我一边回顾过往的生活经历,一边利用每次回福建的机会重新感受,愈发觉得这是一片“举头三尺有神明”的所在。

我不能说这与我现在的创作有什么直接的关联,但我从这样的环境之中成长起来,它必定在我身上留下了潜在的印记,并让我具备了某种对于传统文化,宗教建筑的来自本土的目光。