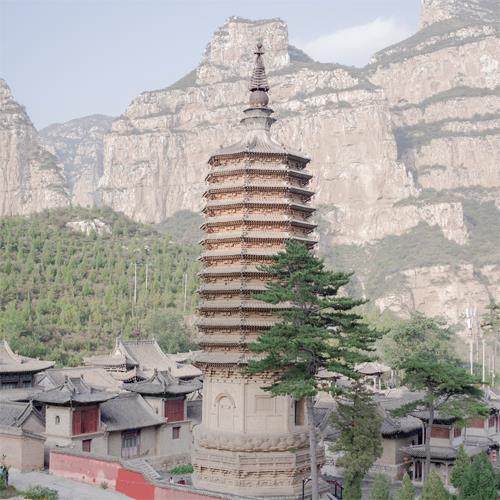

山西古塔:高僧的精神遗存与百姓的远观风景

于家睿的拍摄不是奔赴任务,而是一次次在山野间随缘邂逅的过程。他将一次拍摄比喻为“与一位命中注定的朋友相聚又道别”,这使他的作品呈现出难得的平静、克制与深情。没有强烈的“宏大叙事”,也没有刻意追求“破败的浪漫”,而是仿佛将摄影退回到原初状态——面对一件器物时那种本能的敬意与凝视。

他谈到,“废墟感”不是破败美,而是“未被时代干扰的原生状态”,真正的创作者是“时间”本身。于家睿将这些古塔视作“沉默的乐器”,它们在风中低语,在光影间回响。他拍下的不只是物,也是在定格他站在塔下,听风、看鸦、望天时的全部感受。他甚至为这些塔想象了配乐:编钟、洞箫、陶埙、尺八……一切来自远古、空灵又哀婉的音色,都似乎能与这些塔产生某种遥远的共鸣。

“每一张塔的照片,其实都是一次‘敲响’,是我试图在时间的沉默中敲出一点声音。”他说。

摄影之友于家睿

Q:你在拍摄雁北地区的古塔时,最初被吸引的是它们的什么特质?是地理位置的孤立、塔体的风化程度,还是与周围环境的关系?

A:我觉得在谈到“塔”这个字眼时,脑海里首先的反应是文物概念。我们去拍一张照片,可能会有很多理由,而我个人认为,关乎一座塔的价值要关心三个方面,就是:美学、历史感、文化性。美,是第一感受,欣赏视角,漂不漂亮,独不独特,完不完整;历史感,考古视角,古不古老,距今多久,有没有一种远古的呼唤,有没有一种岁月的沉淀;文化性,除了好看,除了古旧,是否还有文化渊源,是否具有典型的朝代风格或者设计特色,由谁主持,与谁有关。

登录后获取阅读权限

去登录

本文刊登于《摄影之友》2025年7期

龙源期刊网正版版权

更多文章来自

订阅