在陈雨星的作品《东方图景》中,南京瓷塔不仅作为一件历史遗迹被纪念,更被置于殖民历史、东方主义与图像权力的交叉点上进行重新审视。她将摄影作为核心媒介之一,穿插运用绘画、文献记录与图像重构,将一座缺乏摄影“原貌”的古塔重塑于当代观者的视觉场域之中。

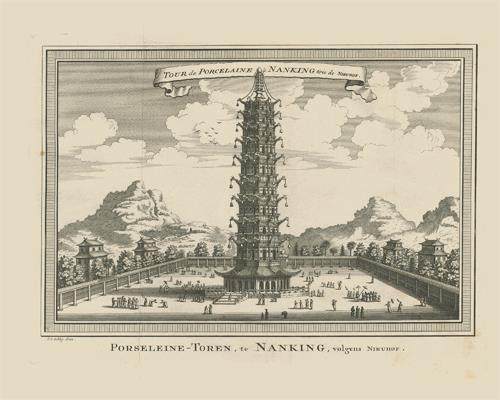

1762年,英国皇家园艺师威廉·钱伯斯爵士在伦敦邱园建造了一座南京瓷塔的复制品。这座“英国瓷塔”建于中国风潮(Chinoiserie)盛行的背景下,成为西方上层社会对于“东方”的想象性投射。讽刺的是,原本的南京大报恩寺塔在1856年被太平军摧毁,至今尚未发现一张能够完整呈现其塔身全貌的照片,成为影像史上的空白。这种视觉空缺也使得欧洲早期的插图与版画成为“真实”的替代,而这些再现往往存在误差与幻想。例如,南京原塔为九层,而邱园版本却建成十层。这种层数上的差异,表面上是建筑知识的误读,背后却显露出文化想象的塑造机制。

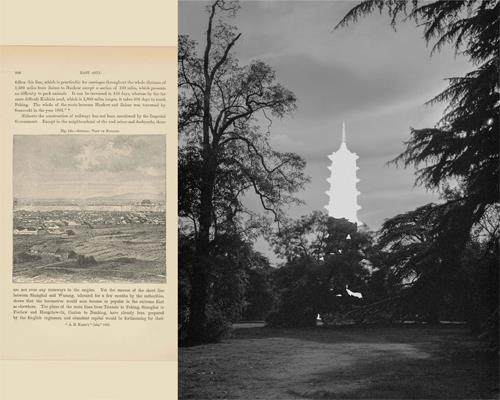

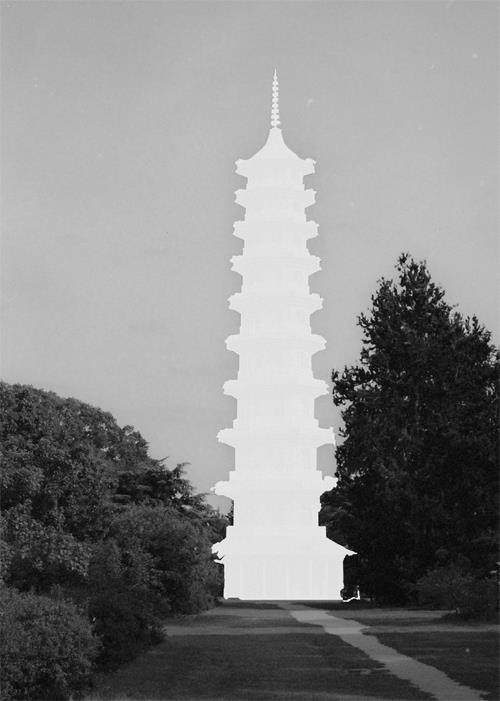

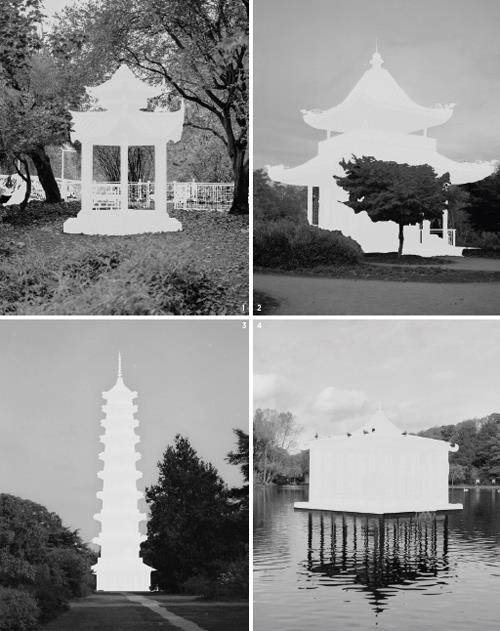

在陈雨星的项目中,她以“再现的再现”为路径,追溯并收集了各类与瓷塔相关的历史图像与文字档案,通过摄影进行图像解构与再构建。她常常将主体建筑抽离出来,以清晰的剪裁或留白方式呈现,促使观者对图像中心的凝视更为聚焦。这种视觉策略不仅揭示了建筑物象被加工、被塑造的过程,更暴露出西方构建东方图景的权力结构。

在这个项目的实践中,摄影不再只是记录现实的工具,而是一种参与历史叙述的手段。陈雨星通过对“东方图景”的重写,介入了关于文化归属与图像所有权的当代辩论。她借助建筑的再现与异地复制,重新思考了中西文化碰撞中的视觉权力与记忆建构。

《东方图景》中的瓷塔既是遗址,也是象征;既是废墟,也是镜像。在这个项目中,它成为对话的起点:关于真实与虚构,关于图像与记忆,关于谁有权定义“东方”。陈雨星以当代艺术家的身份,打破了图像的单一性,用多重的视觉层次提示我们:在后殖民的语境中,任何一幅图景,都值得被怀疑与重述。

摄影之友陈雨星

Q:你在伦敦的生活经历促使你关注西方公园和植物园中的中国风宝塔。请问,这些建筑如何激发了你创作“东方图景”项目的灵感?

A:当我在2021年独自来到伦敦生活与学习时,那是我第一次真正意义上长时间地处在一个文化与语言都与我成长背景迥异的环境中,我的内心是漂浮不定的。