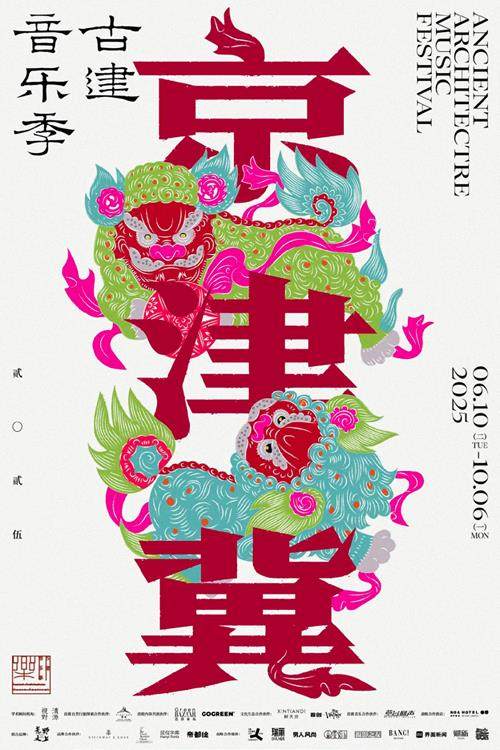

在千年流淌的大运河之畔,一场以“融”为灵魂的文化实践悄然展开。2025京津冀古建音乐季以燃灯塔为起点,将传统与当代、建筑与音乐、身体与影像连接,在砖石梁木之间奏响属于新时代的和合之声。摄影、音乐与古建三者在此交汇,不仅让文化遗产“活”了起来,也让我们重新审视那些仰望已久却习以为常的古塔——它们不仅是历史的见证者,更是声音的容器、影像的发生场。

古塔,是时间的雕塑。在京津冀地区,它们或矗立于城市心脏,如燃灯塔、白塔寺;或隐匿于山野乡镇,如蔚县的玉皇阁、释迦寺,静默地见证着时光的更迭。而如今,随着京津冀古建音乐季的推进,这些塔下响起了不一样的声音——不是诵经梵唱,而是多民族的音律、当代的旋律、呼麦与马头琴的低吟与激越。这是一场艺术介入的尝试,更是一次文化共鸣的探险。

摄影师的镜头、音乐家的演奏成为连接“古”与“今”的桥梁。他们以新的观看方式记录这一切:在燃灯塔前,民族音乐人哈拉木吉手持马头琴,以呼麦开启音乐季的首场演出,雾霭中的塔身与他颤动的声波共振,仿佛整个塔身在“唱”。作为本次音乐季的青年共建人,哈拉木吉带来的不只是演出,更是一种独特的文化视角。来自蒙古族的他,擅长呼麦及多种游牧民族乐器,这些原本生于广袤草原的声音,如今在古塔之下生根发芽。“古塔像是声音的放大器,”哈拉木吉在接受采访时说,“呼麦本就是与天地共鸣的一种声音形式,它需要空间的回响和自然的共振,而古塔,这种承载千年信仰与智慧的建筑,给予了这种声音最庄严、最宽广的回应。”

这场音乐季不仅是演出,更是一项公共艺术行动。它以“艺术活态传承”为钥,试图打破观众对古建的单一认知,让音乐唤醒古塔的文化记忆,让摄影记录下这一觉醒的过程。当呼麦的低吟在砖石之间回响,当马头琴的弦音与塔影交叠,当镜头定格那些沉浸式的时刻,我们所见的不再是“遗迹”,而是活生生的文明载体,是可以与我们共呼吸、共鸣动的空间。

从6月到10月,京津冀古建音乐季将陆续走进北京大觉寺、孔庙和国子监、湖广会馆、天津戏剧博物馆、保定淮军公所等多个历史建筑空间,每一站都将由不同的音乐家与影像创作者联袂展开,形成一次次对“古塔之声”的诠释与回应。

最终,这些演出、这些声音、这些影像,将汇聚成一部属于2025年的文化交响乐章。它不只关于古塔,不只关于音乐,也不只关于摄影,更是关于我们这一代人如何理解、继承、更新我们的文明容器——并以最具创造力的方式,让它们继续讲述属于这个时代的故事。

天上的风与古塔的回响

——专访哈拉木吉

古塔是一种空间,也是一种时间;呼麦是一种声音,也是一种通感。两者相遇,仿佛沉默与回响的对话,跨越千年。哈拉木吉以他的声音,让古塔“听见”了自己的故事,也让我们在图像与声音的共振中,看到了更辽阔的可能。在“古建音乐季”单元,我们对来自蒙古族的呼麦音乐人哈拉木吉进行了一次特别采访。他曾在京津冀古建音乐季的开幕式上,于燃灯塔下以呼麦献声,苍茫悠远的旋律深深打动在场观众。此次对话中,我们尝试探讨:声音如何激活建筑空间的灵魂?音乐如何影响影像的感知?

摄影之友:你如何看待呼麦这一传统艺术形式与古建筑之间的文化共鸣?在古塔这样的空间中表演,会激发你对呼麦的新理解吗?

哈拉木吉:呼麦与古塔之间的共鸣是互相的。你不可能在那样的空间里演奏,而不受到它的影响。也许你不完全知道那种影响是什么,但它一定存在。古塔的空间可能给予你一种宁静、庄重,甚至是神圣的感觉。有时,我感觉自己是在唱给它听,也是在唱给自己听。

不同的建筑空间带来的反馈完全不同。我曾在教堂演出,那种混响与古塔不同,声音更集中,直接反向反馈给你。而古塔的空间,有时声音会绕行一圈,再次包围你,这种物理与精神层面的互动非常奇妙。它像是一种看不见的磁场,连接着物质与非物质的世界。

摄影之友:我们注意到,音乐家在不同的古建筑中会选择不同的乐器演出,比如国子监的琥珀四重奏、白塔寺的鲍蕙荞老师的钢琴独奏等。你在现场表演呼麦时,那种辽远苍茫的感觉是否能够回应古塔所蕴含的历史情感?

哈拉木吉:我觉得是可以的。呼麦本身就带着一种深厚的历史感和时间沉淀,与古塔之间天然契合。