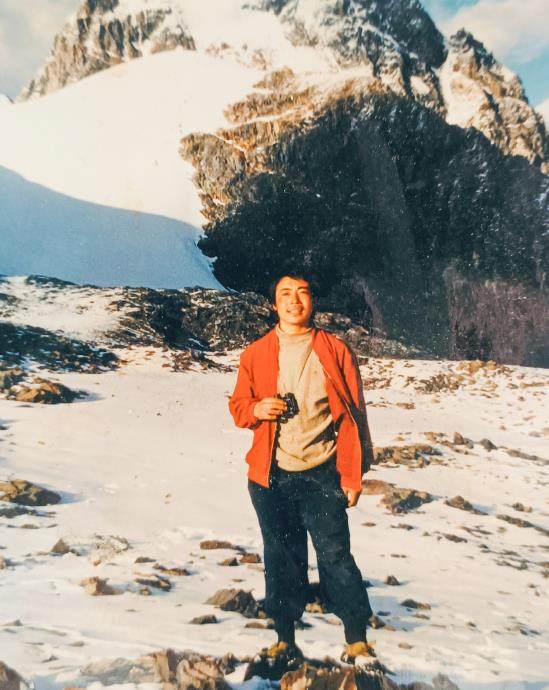

徐老幺是第一个爬上双桥沟“山尖尖”的本地人。

“这家伙仿佛就是为了岩石而生的。”跟他一起登过山的人都领教过他惊人的攀登天赋和能力。李红学、严冬冬、柳志雄,这些中国自由攀登史上的传奇,与他并肩攀过峰、摔过绳。

经历与他们的生死离别,成了他半生风雪里的断章。

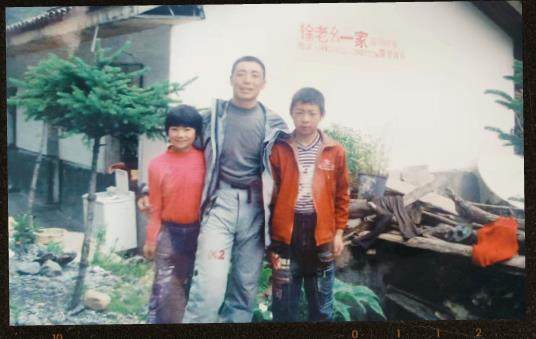

如今,年过半百的徐老幺已经不怎么登山了,他把登山公司交给了子女打理,搬到了200公里外的成都居住。

尽管如此,他却说更习惯做一个“山里人”。

6岁起,他就在山里放牛、挖虫草,那些嶙峋的岩壁仿佛认得他的掌纹。可山外的世界却像雾里的斯古拉神峰,始终隔着一层。

牛棚里的童年

徐老幺本名徐贵华,在家里7个兄弟姊妹中排行老六,因为是家中最小的男孩,从小被唤作老幺。

徐家是双桥沟里再普通不过的牧民家庭——父母起早贪黑地侍弄着家里的牛羊和地里的庄稼,可生活依然拮据。

6岁那年,徐老幺被父亲带上了海拔4000米的牛棚,负责照看山上的20头牦牛。简单安顿好后,父亲下山,每隔两三天送来一次食物。

山上第一夜,呼啸的风声把徐老幺吓坏了,“就像是有千万只山鬼在挠门一样,怕啊!”徐老幺蜷缩成一团,往火塘里添牛粪,直到晨曦染红冰川才敢合眼。

那些年,每当山风穿透门缝,他便用后背抵着吱呀作响的木门,听着雪粒砸在屋顶的噼啪声入眠。

到了该上学的年纪,上学第一天,他被安排先帮姐姐放羊,然后再去学校上课。等他放完羊,教室里已经开课,他趴在门边怕被老师骂不敢进去,老师朝门外瞟了一眼,他吓得撒腿就跑。

家里始终人手不够,需要他帮着做事,父母满心无奈,说等以后日子好过了,再送他去读书。徐老幺点了点头,便再也没去过学校。

放牛、挖虫草、采药,徐老幺样样都干得得心应手。

他仿佛天生就有翻山越岭的能力。采药人不敢碰的陡坡,他徒手抠着岩缝就往上蹬。

采药季一到,徐老幺就揣着麻袋满 山转悠。他对采药的规矩门儿清:“面子光生的药不值钱!长在阴坡石缝里的,苦得咧嘴,但药贩子抢着收。”卖虫草的钱大部分都上交给母亲补贴家用,但他留了个心眼,攒了些“碎票子”。12岁那年,他用挖虫草攒的零钱换了一台收音机。“电池很金贵,只在挖到拇指粗的虫草时才舍得拧开,北京的、台湾的……调子比山风还利索。”他对着远处的冰川哼起《北京的金山上》,牦牛被惊得直甩尾巴。

雪山下的生活就像被冰封住的河流,单调而静止。徐老幺6岁被送上山,到16岁下山,十年里日复一日重复着同样的工作:朝出暮归,赶着牦牛在陡峭的山路上迁徙;牛犊出生、老牛离世,可无论岁月如何更迭,牦牛的数量始终维持在20头。

牛群散落在海拔四千七八百米的垭口上埋头吃草。徐老幺常常盯着云层后的雪峰发愣:“要是能爬到山尖尖的地方,是不是就能看到成都、看到北京啦?”

每次攀到高处,徐老幺心里便冒出这个念头。

1994年,徐老幺20岁。他第一次在沟口遇到了山外来的游客——穿冲锋衣的男人递来一块巧克力,包装纸亮得晃眼。“他问我尖山子能不能爬,我说‘岩鹰都歇脚的地界,人咋上?’”游客大笑,又塞给他一包饼干。

那晚,徐老幺攥着饼干睡不着。“包装纸上印着的高楼,好像比双桥沟所有雪峰摞起来还高。”

山外来客

成家后的徐老幺,肩上的担子更重了。为了维持家庭生计,他不仅继续放牧,还在虫草季拼命地挖掘虫草。然而,方圆五里的草甸像被篦子梳过一样。“往年能挖30 根虫草的地界,刨半天才见着两根细须,听说挖虫草赚钱,山道上挤满闻风而来的外地人。”面对逐渐减少的收入,徐老幺心里满是焦虑。

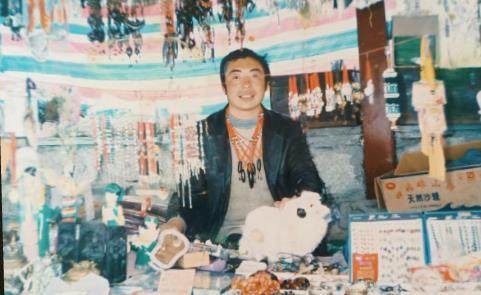

涌入四姑娘山的除了挖虫草的外地人,还有来自五湖四海的游客。徐老幺借此机遇买了一辆摩托车,从日隆镇批发镀银手镯、项链等藏饰,转手卖给景区游客。

“来自山神的祝福!”他冲着往来游客眨眼,一枚银手镯进货价不到10 块,他卖100 元;一串“天珠”成本20 元,他敢卖300 元。“卖得越贵,游客越以为是真的,要的人就越多。卖得便宜反而没人要。”他赚得盆满钵满,甚至远超之前卖虫草所得。

望着渐涨的收入,徐老幺内心却泛起波澜。静夜四临,他翻来覆去睡不着,不停叩问自己:“这钱,赚得妥当吗?”夜复一夜的煎熬,他终于下定决心,出掉手头最后一批货便金盆洗手,从此远离这种让他良心不安的营生。