永乐三年六月十五日,阳光洒在浏河与长江汇合处上百艘巨舰的船舷上。太仓刘家港,这个彼时被称为“六国码头”的繁华港口,聚集了四面八方涌来的人,他们争相目睹郑和船队首航西洋的盛况。在祭拜过天妃宫的妈祖神后,郑和率队登上宝船,一声号令,扬帆、起航。

有幸目睹这支庞大船队经过的居民无法忘记那个画面,在南方的水域上,他们从来没有见过如此壮观的景象:二百多艘大小船只、两万余人组成的船队满载丝绸、棉布、瓷器、粮食、淡水、燃料、蔬果、药材和茶叶。白天,旌旗猎猎;入夜,灯火点点,宛如一座海上之城。

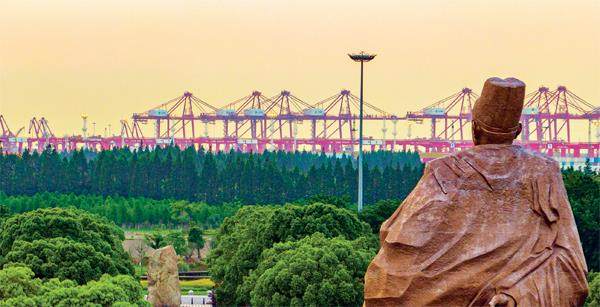

宝船的旗帜在江风中飘动,物换星移,一转眼已是620年时光。如今仍被人们仰头注视的旗帜正扬展于太仓郑和公园里复制的郑和宝船之上,其尺寸与造型均经过严谨考证,力求还原历史原貌。不远处,郑和铜像依旧凝望着海的方向。

从1405年开始,郑和从这里起锚,带领船队一次又一次,撰写了世界航海史上的奇迹。他的首航,比哥伦布首航美洲早了87年;比达·伽马开辟东方航线早了93年;比麦哲伦从美洲航行到亚洲早了116年。天与海的尽头传来呼唤,一代又一代的太仓先民跟随郑和,开辟海上丝绸之路,吟唱出一首海洋之歌。

“海船百余艘,自太仓开洋”

老浏河北岸,澛漕河东侧,走过正开得繁盛的广玉兰,一座三间三盖歇山顶殿式古建筑的砖雕门额上镌刻着“四海通达”,门额上方悬挂有竖匾——“天妃宫”。若不了解一番历史,恐怕会顿生疑惑:怎么这里会有福建常见的妈祖庙?

天妃宫全名“天妃灵慈宫”,又称“妈祖庙”,浏河天妃宫遗迹比南京天妃宫早建一百三十年,是钱塘江以北仅存的妈祖庙遗迹之一,它不但是江南地区最古老、最具独特历史价值的妈祖宫庙,更是元代海上漕运和明代郑和下西洋的重要见证。

当年郑和率庞大船队进驻刘家港时,他是正四品钦差,在刘家港设立了钦命通番正使总兵官行署衙门(俗称郑和行辕),这是郑和七下西洋的陆地指挥中心。每每舟师出发前,郑和都率要员到天妃宫进香祭拜,祈求妈祖保佑航海顺利平安;归来锚定刘家港后,他再到这里拜谢,感恩妈祖一路护航,并回到行辕,继续指挥船队依次安泊,安排装卸物品、整修船帆。可惜的是,郑和行辕早已毁于战火,但天妃宫幸运地保存了下来。

因感念天妃庇佑远洋舟师之功,明永乐七年(1409年),朝廷敕封其尊号为“护国庇民妙灵昭应弘仁普济天妃”。郑和借此契机,倾力修缮、扩建了刘家港天妃宫。年近六十的郑和于第七次下西洋之际,特将其多年航海历程详载于石,立下《通番事迹碑》以志不朽。天妃宫负责人告诉《中国新闻周刊》,这块碑曾镶嵌于天妃宫殿壁内,不幸于光绪年间随殿宇焚毁而湮没。但嘉靖时期的地方志《太仓州志》和苏州人钱谷的《吴都文粹续集》都记录了完整的碑文,明末顾炎武的《天下郡国利病书》也摘录了部分碑文的内容。1985年天妃宫复建之际,根据原始碑文资料,重新勒石刻就了《通番事迹碑》。

“和等自永乐初奉使诸番,今经七次。每统领官兵数万人,海船百余艘,自太仓开洋。”碑文中的记载,是太仓为郑和七下西洋起锚地的考古实证。不仅如此,它还详细记录了郑和前六次下西洋的来龙去脉:“永乐三年,统率舟师往古里等国……至五年回还。”“永乐五年,统领舟师往爪哇、古里、柯枝、暹罗等国……至七年回还。”“永乐十五年,统领舟师往西域。其忽鲁谟斯国进狮子、金钱豹……”

太仓博物馆副馆长徐超感慨,因为历史上的政治动荡以及偏见,记载郑和航海业绩的史料大部分被付之一炬,这使其历史细节因为一手资料的罕见显得扑朔迷离,因此,刘家港天妃宫石刻《通番事迹碑》就显得意义非比寻常,既是珍贵的历史见证物,也是研究郑和下西洋极具价值的实物史料。

既是起锚地,出土的考古实证自然不会仅《通番事迹碑》这一孤例。1983年,太仓正准备郑和下西洋580周年的纪念活动,太仓文博专家吴聿明想起来,民国时期曾有当地学者发现过两块石碑,上面的墓志铭记载了墓主跟随郑和出海的经历,石碑曾被保存在太仓人民公园里。但是历经多年,石碑下落不明了。吴聿明四处寻访,去和文物界的老先生们打听,终于在人民公园的一处老屋——树萱斋墙壁内发现了它们。