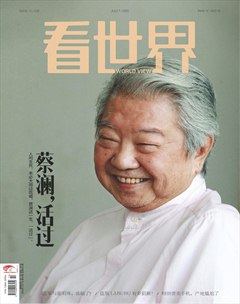

人间生死,未必大得过吃喝,蔡澜这一生,亦庄亦谐,亦繁亦简。想来,弥留之际的他兴许也以为这是一场梦,一个醒不来也无妨的盹儿。

6 月 27 日下午,微博认证的账号“蔡澜”发布消息称,2025 年 6 月 25 日 ( 六月初一 ),蔡澜先生在亲友陪同下,于香港养和医院安详离世。

讣告称 :“遵从先生意愿,为免叨扰亲朋,不设任何仪式,遗体已火化。在此感谢各位对蔡澜先生的关怀。”

至此,“香港四大才子”均已离世,四人的音容笑貌,彻底成为历史的记忆。

包括蔡澜在内,金庸、黄霑与倪匡,被称为“四大才子”。其中,黄霑早在 2004 年就因肺癌离世,金庸与倪匡则分别于 2018 年、2022 年先后离开人世。后两者的离开,点燃了另一股哀叹的声浪—香港文坛老人一个个接连离开,似乎意味着香港文化魅影的式微和衰落。

幸好当时还有蔡澜,让昔日的香江魅影还保留几分活色生香的魅力。但可惜只有蔡澜。

近三年,蔡澜的健康状况逐渐成为公众关注焦点。2023 年初,其妻子意外摔倒离世,蔡澜因救妻导致股骨颈骨折,术后长期依赖轮椅,他多次被拍到坐轮椅外出,身形消瘦,但仍保持乐观态度,称“活一天过一天”。

2025 年 3 月,其弟蔡萱因白血病去世,蔡澜因健康问题未能出席葬礼 ;4 月,他被证实因“老毛病”入住 ICU,秘书澄清“无大碍”,但其双脚浮肿、需 8 人团队照料的消息引发担忧。

晚年他独居海景酒店,以“享受人生”的态度面对病痛与孤独,直到 6 月 25 日,安详离世。

如今,此地只剩对故人的追忆与悼念。

回顾蔡澜的一生,同时身兼美食家、作家、电影人、电视主持人的他,斑斓而潇洒,但最为世人所道的,还是他始终如一的豁达与松弛。

他自我调侃为“菜篮”,毫不避讳爱吃会吃的“俗气”。可他的“俗”,长远看来也恰恰成就了他的洒脱与浪漫。

人间生死,未必大得过吃喝,蔡澜这一生,亦庄亦谐,亦繁亦简。想来,弥留之际的他兴许也以为这是一场梦,一个醒不来也无妨的盹儿。

舌尖上的才子

“四大才子”里,蔡澜是最特别的那个。

这个特别,或许与他身上“文人骚客”式的风骨不重有关。

黄霑的流行曲、金庸的武侠、倪匡的科幻,至少都是文化界已成体系的种类。金庸、倪匡挥笔绘人间豪情,本人却沉稳谨慎。最早离去的黄霑,将世界对他的记忆停留在了狷狂蓬勃的流行曲黄金时代。

与之相比,蔡澜的独特之处,或许是那三分“酒色财气”,双脚落地的生活方式,豁达坦率,饮食男女,让人倍感活色生香。

蔡澜的吃,并非在餐桌上、美食前架起姿势舞文弄墨,而是在一粥一饭之间,品味出人生朴素的真谛—米其林、黑珍珠、排行榜并非美食的唯一标准,茶餐厅和大排档亦能有滋有味。在他眼里,一碗猪油捞饭便是人间至味,最好吃的莫过于“妈妈做的菜”。

人类文明史,便是一部饮食演变史。人们发明了“饮食文化”,要从吃喝里窥见社会发展,折射一个民族的内在涵养。李安导演拍《饮食男女》,剖开附着于传统饮食关乎情与理的纹理。

但在蔡澜那里,吃可以是一件极其简单的事,因简单而天真纯粹,也因简单而丰富多姿。他数次强调,“美食这种东西,是极度的主观、极度的偏见”。他还说,食评是绝对主观的,“要不主观的话就什么意思都没有了”。

个人体验的大相径庭,赋予美食以自由和开放性,而这,恰恰是艺术所倚的来源之一。

中国人说食色,性也,口腹之欲是人类原始的基本欲望之一。蔡澜毫不避讳地坦承,人这一生,不必非得追求什么高尚的价值成就,“人生的意义就是吃吃喝喝,以基本的食物养活自己,以奢侈的快乐点缀生活”。

后人最常用“豁达”来形容他。蔡澜在 2017 年出版的新书《没有什么了不起》里记录过一件小事 :一次,飞机突遇气流,颠簸不止,身边外国乘客吓得脸色苍白,蔡澜却不紧不慢地喝酒。待飞机平稳后,那人不解 :“老兄,你死过吗?”蔡澜却放下手中的酒杯,缓缓道 :“我活过。