两人看似殊途,实则有相似的目标。也许这才是立下“十亿赌约”最本质的信心来源—因为他们都把胜利押在了中国制造的崛起上。

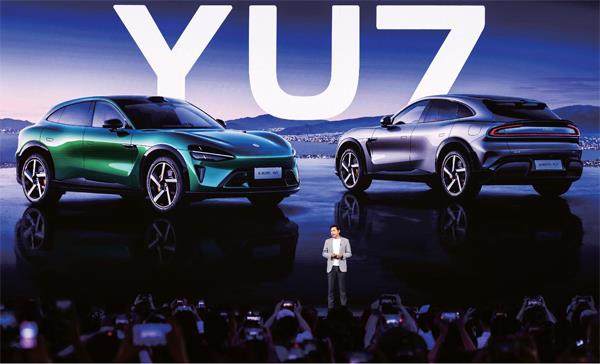

2025 年 6 月 26 日,小米再次成为市场的焦点。

当晚,小米汽车 YU7 发布,销售数据令人震撼。开售 3 分钟,大定破 20 万辆,一小时后,大定逼近 29 万辆。

就在一个月前,小米芯片玄戒 O1 的发布同样备受瞩目。这款号称继苹果、高通、联发科之后,全球第四家企业自主研发设计的 3nm 制程手机处理器芯片,也是中国大陆地区首次成功实现 3nm 芯片设计的突破。

尽管舆论场中关于小米汽车和小米芯片常常争论得不可开交,但一个不可辩驳的事实是,小米变了。

其创立之初,靠三千万资金造手机,零工厂、零门店的模式十分新颖,但如今,以“轻”著称的小米,正在向“重”转型。

截至 2025 年 3 月底,小米中国区有了 16000 家线下零售店,也已经建设了4 个工厂,雷军在 6 月的投资者大会上提到,造芯片,小米在 4 年半时间里已经投入了130 多亿人民币。小米已经逐渐从轻资产入局的 “颠覆者”,成为重投入技术领域的实践者。

小米变“重”这件事,只是中国工业的一个缩影。如今,重资产、重技术投入的中国企业不计其数,有趣的是,小米转变背后,对于整个中国工业发展来说,到底意味着什么?

十亿赌约

已经过去 12 年,董明珠和雷军打的那个赌,依旧为人津津乐道。

赌约诞生于两家企业的“模式之争”。主持人让同样站在台上的马云、王健林选择关键词来概括两家企业,格力的关键词是“实业”,而小米则是“营销”。此后,主持人又放出两张对比图,其中列出,格力有 9 大生产基地和 3 万家门店,而小米的工厂与门店数都是“0”。主持人再一次推波助澜,让董明珠和雷军分别发言,讲讲自身企业运转模式的优势,和对方企业模式的劣势。

层层对比中,赌约就在此时立下了。雷军说:“如果小米五年内营业额超过格力,董总输我一块钱就好了。”董明珠马上放话说不可能,“我跟你赌十个亿”。

“十亿”的数字,引来网友的热切围观与讨论。赌约立下后的五年间,雷军和董明珠在接受媒体采访时,都多次被问及这场赌约。这侧面反映了公众的好奇,互联网上,讨论、预测结果的视频和文章也层出不穷。

彼时小米的模式,可以概括为“互联网思维”和“轻资产”。雷军在台上如此解释 :小米没有自己的工厂,所以可以用全世界最好的工厂,小米没有门店,所以可以压缩线下渠道商成本,提升效率,让产品更便宜、更高效地送到顾客手中。而这种“轻资产”,使得小米能够将 60% 的员工都高度集中于用户服务和产品研发上。

格力抱持的则是传统制造业的根基—技术、工厂。听到雷军的话,董明珠一再“回呛”:要是工厂不给你做怎么办?在她看来,技术与制造环节要抓在自己手里,自朱江洪时代以来,技术与质量就始终是格力最核心的基因。

赌约背后,呼之欲出是另一个更深层次的问题 :这两种企业的模式,谁能笑到最后?

很快,“十亿赌约”在五年后尘埃落定。2018 年,格力电器的营收达到 1981.23 亿元,而小米的营收为 1749亿元。小米最终以不到 300 亿元的营收差距,输给了格力。

但围绕两家企业模式的对比,以及孰胜孰败的争论,并未就此停止,反而成为一个持久的话题。

站在 2018 年回看,小米输得并不彻底。如果把目光放到五年间两家企业的营收增长上就能发现,五年间,小米的营收从 265.8 亿成长到 1749 亿,增长约 6.58 倍,而格力营收仅增长大约 1.65 倍,速度明显较缓。

后来的更多数据,揭示出小米的“反败为胜”。自2019 年起,小米的营收就开始超过格力,当年小米的营收达到 2060 亿元,而格力营收为 1982 亿元。而在2020 年《财富》世界 500 强榜单中,小米集团第二次上榜,排名上升至第 422 位,而格力电器的排名则有所下降,来到第 436 位。而在小米通过投资的方式搭建自己的生态链,甚至进军空调领域时,格力造手机的尝试却屡屡碰壁。

财报显示,2024 年小米集团总收入达到 3659 亿元,而同年格力的营收则是 1891.64 亿元,同比下滑了 7.26%。

2025 年两会期间,董明珠作为全国人大代表亮相,有媒体问及“是否会像雷军一样跨界扩张”。一贯被贴上女强人标签的董明珠这时淡然地说 :“我跟他不要竞争。”

格力的时代基因

那么,12 年过去,格力输了吗?

事实上,在网友们热闹的好奇之外,董明珠早就冷静地探讨过这场赌局。2018 年参加“十年二十人”吴晓波对话节目时,董明珠说 :“实际上我们俩根本不是在一个平台,或者说我和他不是一个地球的人。”同年 10 月,她再次提及赌约时称 :“其实与雷军的赌局本身没什么意义,两者不具备可比性。”

“不是一个地球的人”,所指的不仅仅是不同模式,更是模式背后不同的时代基因,是时代基因的塑造之下,两家企业对自身供应链的不同管理方式。