去年夏天,吴丽发现,两个还在上小学四年级的女儿突然迷上了收集卡牌,“他们班几乎都对这东西感兴趣”。尤其是大女儿,最早她喜欢收集小马宝莉。

今年夏天,吴丽又发现,大女儿收齐了一整册《哪吒2》联名卡牌。

“买这些要多少钱?”吴丽每一次都会问。

“不贵,很便宜。”孩子们回答。

直到她把卡册的照片发到网上才知道,事情没那么简单。评论区里,有人直言:“这册子里至少有好几张高位卡,二手市场上能卖到上百块一张。”还有人评估 :“不花个大几万根本集不齐。”

这些卡牌的源头,都指向一家名叫“卡游”的公司。今年 4 月,卡游向港交所更新了招股书,准备再度冲击上市。根据招股书数据,公司 2024 年营收已达 100.57亿元,净利润 44.66 亿元—换句话说,这家公司比名创优品和泡泡玛特赚得还多。

卡游的成功背后,裹挟着越来越复杂的商业逻辑。有人为了集齐一套完整的卡牌,不惜大肆购买、囤货,甚至专门请人评级、炒作稀有款。有媒体报道,在二手市场上,一张热门小马宝莉稀有卡曾被炒到 16 万元,而最近《哪吒 2》的一张联名卡牌,更是被挂出了 18.88 万元的天价。

这源自卡牌游戏中最核心的“抽卡”机制 :每包售价 2 元、10 元不等,能抽到什么全凭概率,可能是普通卡,也可能是“高位卡”。

这种抽卡的乐趣和刺激,就像是刮刮乐,充满了不确定性和赌运气的成分。有人抱着“有趣”的心态入局,有人沉迷于“抽中稀有卡”的刺激,还有人把卡牌视作未来可能升值的“资产”,把它们塞进了更大的“金融游戏”里。

孩子的“社交货币”

发现女儿偷偷用压岁钱买了上千元的卡牌后,吴丽的丈夫牛勇“完全不能接受”。虽然女儿的学习成绩没有明显波动,但他觉得事情已经失控。

为了让女儿彻底断了念头,牛勇干脆没收了所有卡牌,在小区楼下找了块空地,一张张点燃。“卡在烧,孩子在哭,大家情绪都很差。”吴丽回忆道。

但卡牌的诱惑并没有随着灰烬散去。每天放学后,女儿还是会习惯性地绕到学校门口的文具店,默默看着其他同学买卡、拆卡、交换。这是属于孩子们的“地下社交场”,不参与,就意味着被排除在圈子之外。

牛勇站在远处,看着女儿像个局外人,心里也不好受。“既然禁止不了,不如一起参与”,他决定换一种方式理解女儿,尝试走进她的世界。他先是和女儿约定,只要考试成绩保持在 90 分以上,想买哪张卡,就可以买哪张卡。之后,他开始主动钻研卡牌的玩法和门道。

从玩法上看,实体卡牌大致分为两类 :

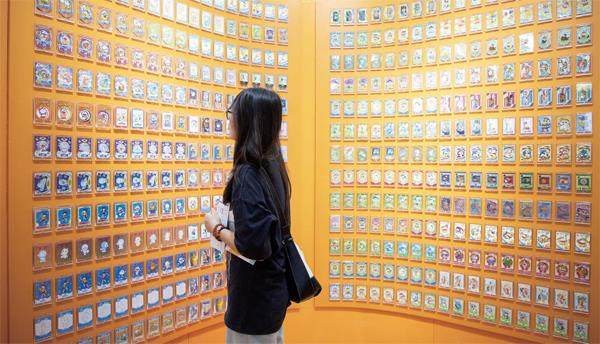

一种是以收藏和欣赏为目的,与奥特曼、小马宝莉、哪吒等国内外知名 IP 联名的收藏类卡牌(CCG);另一种是以对战游戏为核心的竞技类卡牌(TCG)。

目前,国内的卡游玩家大多以收藏为主。

卡牌通过盲抽形式售卖,每包售价从 2 元、5 元、10 元到更高价位不等,稀有卡极其稀少,而这种低概率恰恰是驱动玩家持续购买的关键。

以小马宝莉系列为例,从普通的 R 级卡到顶级稀有的 SC 卡,共分 16 个等级。卡包也分为“趣影包”“辉月包”“繁星包”等不同系列,每个系列又分为不同“弹”(版本)。每“弹”通常包含几十种新卡,其中“辉月包”已经出到了第七弹。

一包售价 2 元的“趣影包”,通常能抽到 3—4 张 R级卡,而要想抽到一张顶级的 SC 卡,可能需要购买整整一箱(1440 包)才能“爆出”一两张。