《头号玩家》和《赛博朋克2077》中的场景正在走进现实。今年4月,脑虎科技联合复旦大学附属华山医院、中国科学院上海微系统所等团队宣布,他们在临床试验中以半侵入式的方式为一名19岁的右侧额叶癫痫患者植入自主研发的256通道柔性脑机接口后,该患者成功实现了对《王者荣耀》《黑神话:悟空》等复杂游戏的精准脑控操作。

6月14日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心赵郑拓研究组及李雪研究组联合复旦大学附属华山医院吴劲松/路俊锋团队宣布,成功开展中国首例侵入式脑机接口的前瞻性临床试验,受试者是一名高压电事故导致四肢截肢的男性,患者3月植入脑机接口后,通过2至3周的训练实现了用意念下象棋、玩赛车游戏,且达到了跟普通人控制电脑触摸板相近的水平。

这两项成果表明,中国关于脑机接口的应用进程,跟上了大洋彼岸同行的步伐。2024年3月,伊隆·马斯克创立的脑机接口公司Neuralink就曾表示,四肢瘫痪的受试者NolandArbaugh在被侵入式植入Neuralink的脑机接口后,成功通过脑机接口意念畅玩国际象棋和策略游戏《文明4》。

“患者在被植入脑机接口后,需要大概10天(累计19.87小时)的训练来适应用脑机操控游戏的使用逻辑,10天后患者就能以跟正常人相差无几的操作精度打游戏了。”脑虎科技创始人兼首席科学家陶虎对《第一财经》杂志表示。每秒比特数(BPS)是业界用来评估人类对电脑光标控制精度的参数,入门玩家操作光标的BPS值在4到5,而脑虎科技的受试患者在植入脑机接口后经过不到10天的训练达到了4.07BPS的水平。

利用脑机接口技术操作游戏,操作精度和速度的上限其实会比常规玩法更高。普通人点击鼠标,大脑信号要经由神经传递并转化成肌肉信号才能执行点击的动作,但脑机接口能直接将大脑信号和游戏连通,实现用意念直接控制。Neuralink就曾声称,其受试者Arbaugh在被植入脑机接口后,控制光标的能力持续增长,已达到8BPS—这一数据直观展现了脑机接口在人机交互领域的潜力。

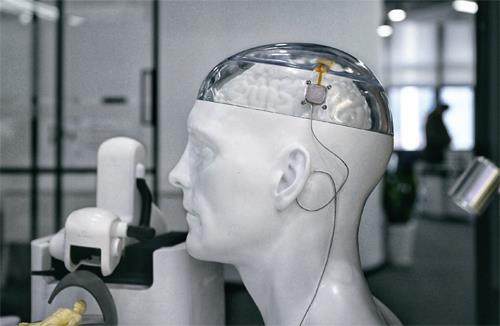

让用户通过脑机接口打游戏,所需环节听起来并不复杂—首先通过脑电极捕捉电信号,再传导给脑机芯片处理解码,最后发送到计算机系统上执行指令—但走到这一步,研究人员花了20年。

2005年,美国布朗大学的研究团队完成了首个大脑运动皮层脑机接口设备植入手术,为一名四肢瘫痪的患者植入了一个4毫米见方、包含100个微小电极的脑机接口设备,使他能通过运动意图控制电脑光标、电视机和机械手臂。

然而,当时的脑机接口需要持续在头顶外连接一个充电器大小的基座,这使得头皮的创口始终面临部分暴露,有可能感染的风险。彼时,脑机接口的信号效果也不太稳定,科学家需要每天矫正系统。而且由于电极受限,传感器对脑电信号的检测能力几个月后就出现了下降。最终,科学家选择了拆除脑机接口装置。

2011年至2013年,有研究团队先后在两名病例身上实现了让他们通过脑机接口用意念操控机械臂拿起水杯、给自己喂水的试验。这项试验加强了信号稳定性,但依然没能摆脱脑机外接巨大装置的问题—脑控喝水已经是彼时脑机接口所能实现的较大极限。

要让脑机接口采集到某个行动的特定信号,需要克服的是茫茫脑海的“巨大噪音”。