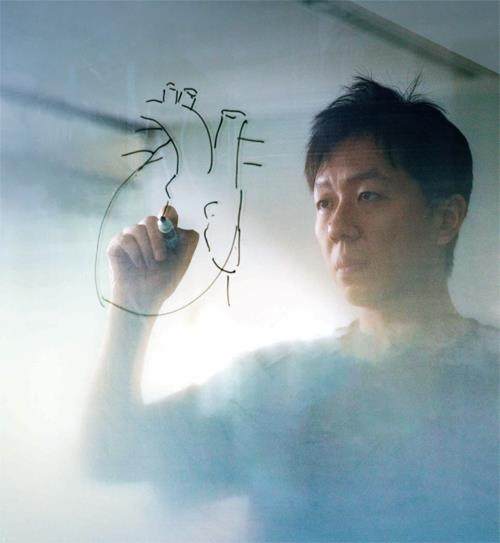

8年前,周舒扬因为随手画下的一幅逼真写实的心脏图,在互联网上意外“出圈”。那幅图后来被不少媒体引用,《人民日报》官方微博也转发了相关报道,点赞数千,一度成为他最常被人提起的高光时刻。

这次走红某种程度上改变了周舒扬的人生轨迹。一年后,他从工作了7年的浙江大学医学院附属第一医院(以下简称“浙大一院”)离职,转而投身创业,开设医学插画培训班,仅用半年多时间就赚得百万。2020年,他在杭州创办“一目可视”,专注医学可视化,并顺利拿下数千万元融资。

他的经历满足了公众对于“斜杠青年”“华丽转身”的想象,也迅速被一批教育类、成长类自媒体当作励志范本反复讲述。如今,在互联网上搜索“周舒扬”,依然能看到相关账号在转发他过去的故事。

“说实话,他们把我架得太高了。这种精神人设对我来说负担很大。我相信只要立人设,早晚要崩塌,不如真实一点。”面对外界的吹捧,周舒扬不排斥,但也不那么认同。

生活不会永远停留在高光时刻,在热度逐渐消退的8年里,周舒扬和他的公司都经历过低谷期,但他从未后悔辞职创业的决定—那是一条通往未知的路,让他看到了别样的风景。

走红之后

“纯粹是无心插柳。”回忆起2017年那次突如其来的走红,周舒扬仍然觉得不可思议。

彼时,他还是浙大一院胃肠外科的一名住院医师,日复一日的生活就是查房、开医嘱、上手术台。某天,他随手将自己画的一幅心脏图分享在朋友圈,没想到被朋友转发,最终引起了大众的关注。

走红出于偶然,周舒扬的绘画天赋也带着几分意外。

在记忆中,画画曾是他最不擅长的事。幼儿园那会儿,老师教画纸飞机,平日向来成绩拔尖的他却怎么都画不好,甚至被老师叫了家长,要求他回家多加练习。

转折发生在一次意外摔跤之后。也是在幼儿园时期,周舒扬的奶奶在楼道里养了一只鹅,有天周舒扬在逗鹅玩的时候不小心被鹅啄了一下,沿着楼梯从6楼滚到5楼,后脑勺受了伤。自那之后,画画这件事突然变得格外简单。

关于那次摔跤的记忆一直存在于周舒扬的脑海中,读了医学专业之后,他给这段经历找到了一个解释:“后天性学者症候群”,指的是人在左脑受损后,突然间激发出一些超常技能。

“别人都靠量变达到质变,画得多了以后能力就会提升,但我画画不需要练习,只用眼睛就能看出哪里不对,手也能自动跟上。”周舒扬这样描述自己绘画时的状态。

这份能力,也恰恰贴合医学插画的特点:它更强调准确性与可视性,而非艺术性的自我表达。在周舒扬看来,绘画的本质是将三维世界压缩进二维平面,核心是掌握透视和光影—这两者,皆有规律可循。

周舒扬从2009年开始接触医学插画。在医院工作的时候,他做的最多的事就是和患者的术前谈话。在讲解病情和手术计划时,他常常一边讲,一边动手画—肿瘤长在哪,影响是什么,会不会切除整个胃……久而久之,他两三笔就能画出一个胃,而这种绘画的方式也成了他与患者沟通时的“翻译器”。

“检查报告上都是专业术语,比如说胃窦小弯侧长了一颗怎么样的肿瘤,可是胃窦小弯侧在哪儿,患者未必知道,而肿瘤的位置与能否保留胃息息相关。如果肿瘤位置长得高,手术时可能需要切除整个胃,位置长得低,我们可以保留1/3到1/2个胃。很多患者会疑惑自己的肿瘤明明在胃上部,为什么下部的胃也不能保留,我觉得非常有必要让患者理解手术背后的原因。”周舒扬说。

意外走红让周舒扬看到了外面的世界。他因此接到了一些医学插画的商单,同时开始确信,自己在医学插画这个小众领域内,的确算得上“前列”。

2018年,周舒扬决定辞职创业。在父亲—一位“全国劳动模范”—眼中,周舒扬是放弃了能创造社会价值的工作,成了一个充满铜臭味的商人。