“作为新时代的长庆青年,在建设世界一流大油气田的征程中,我们必须挺膺担当、不负韶华”

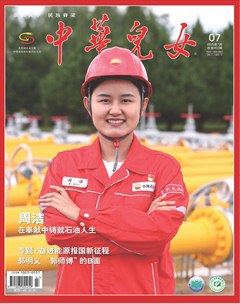

在长庆油田的广袤土地上,有这样一位石油女工——她以传承“石油精神”为底色,用汗水浇灌梦想;以赛场的金牌为勋章,用技术突破自我;以工作室为阵地,用匠心传递薪火。她,就是中国石油长庆油田第一采气厂青年员工周洁。她从一名普通操作工不断蜕变成长,在石油行业的浪潮中,书写着属于自己的奋斗篇章。

2025年5月,周洁获评中国石油集团第十三届“十大杰出青年”。她说:“满心都是激动与感恩。这不仅是对我个人的认可,更是对所有扎根石油一线青年的激励。回望来路,从初入职场的青涩,到在一次次难题前的坚守,再到取得一点成绩,每一步都不容易。这个荣誉是新起点,不是终点。我知道,石油行业发展快,挑战多。未来,我会继续扎根基层,把更多精力投入到技术创新和人才培养中。”

“薪火相传”的时代接力

1991年,周洁出生于长庆油田。作为土生土长的石油子弟,她说自己身上流淌着石油人的血液。她的祖父和父亲,都将自己的青春与热血毫无保留地奉献给了石油事业,在石油行业的一线岗位上默默耕耘了大半辈子。

周洁的祖父,是陕甘宁石油会战的拓荒者。听家族中的长者说,她的祖父年轻时,石油大会战的号角一响,就背着铺盖卷奔赴荒野。当时条件极为艰苦,住的帐篷四面漏风,寒冬腊月里,裹着厚棉衣还直打哆嗦;吃的是冷冰冰的窝头,就着咸菜往下咽,可他们从没喊过苦。因为没有运输车,他们只能用肩膀扛着测井设备,翻山越岭、蹚河过坎;没有辅助工具,全靠双手扳动笨重的阀门,把一身力气都“种”进了油田。

周洁的父亲于1986年从部队转业后,便一头扎进长庆油田测井公司,干起了井口设备维修保养。每次父亲外出执行任务,短则三五天,长则一个多月,回家休息的时间却仅有十来天。有一次,年幼的周洁甚至把久未归家的父亲错认成了陌生叔叔,让母亲哭笑不得。

“小时候,父亲还会带着我一起去附近的井场,指着抽油机、输气管,说这些‘铁家伙’是石油人的‘战友’。有一次我抱怨这工作也太辛苦了,父亲特别严肃地说,守着井场,就是守着万家灯火的底气,老百姓冬天能温暖用气,靠的就是一线这些‘铁疙瘩’争气!这话,让我对石油人的责任,多了份沉甸甸的理解。”周洁回忆。

因为父母都是石油员工,周洁和小伙伴们的童年生活也因这份工作的特殊性而与其他孩子有所不同。时间长了,周洁渐渐习惯了这种聚少离多的生活模式,也在潜移默化中,对石油工人“甘于奉献”的伟大精神有了更为深刻的认知,她说或许这就是祖父和父亲对自己最大的影响。

儿时的周洁,从未想过自己将来也做一名石油工人,她的梦想是当一名数学老师。那时的她时常憧憬自己能够站在三尺讲台上,将知识传递给更多的孩子,享受教学相长带来的成就感。然而,2011年高考填报志愿时,她最终报考了长江大学工程技术学院勘察技术与工程专业,和众多一起长大的小伙伴一样,踏上了与石油紧密相连的道路。

进入大学,地质专业的课程打开了周洁全新的知识宇宙。从地质构造的奥秘到岩石矿物的识别,老师把晦涩理论变成生动故事,她慢慢搭建起专业知识的“骨架”。第一次野外地质考察,当周洁双脚踩在陌生的山体上,课本里的“褶皱”“断层”刹那间变得鲜活,她拿着罗盘、锤子,紧张又兴奋地辨认岩层。那一刻,她明白了理论和实践的距离。为了准备地质技能竞赛,周洁和队友们泡在实验室、扎进野外实训基地,反复练习标本鉴定,烈日下测量地质数据,熬夜研讨解题思路……压力特别大的时候,她的脑海里就浮现出祖父和父亲最艰难时的画面,咬咬牙,就坚持住了。周洁代表学校站上全国竞赛领奖台,捧着一等奖证书的瞬间,专业技能的飞跃、团队协作的默契、抗压能力的突破,都成了她最好的成长礼物。

周洁说:“以前遇到难题就想找老师,后来发现自己泡图书馆查资料,和同学头脑风暴,摸索出的解题方法更深刻。考前不再盲目刷题,而是梳理知识体系找规律,时间规划越来越合理,学习从‘被动填鸭’变成‘主动探索’,这种自主学习的能力,比知识本身更宝贵。”

职场磨砺与成长蜕变

2015年,周洁从长江大学工程技术学院勘察技术与工程专业毕业,次年顺利进入长庆油田采气厂,成为一名天然气净化工。本科毕业初入职场的她,要从最基层的操作工岗位干起,无法接触到更多技术核心层面的工作。这一现实让周洁深刻认识到学历在职业发展中的重要性,也激发了她内心深处渴望提升自我的强烈决心。

操作工的工作并不轻松,倒班是“家常便饭”。净化厂的工作环境复杂,设备种类繁多,多达4000多个监控点需要时刻密切关注,任何一个细微的疏忽都有可能引发严重的后果。穿上工服的第三个月,周洁就“惊心动魄”了一回。那天是周洁值夜班,一场暴雨突袭,井场突然陷入一片漆黑。警报声骤然响起的瞬间,周洁惊呆了。应急灯亮起的红光里,仪表盘的数字疯狂跳动,远处输气管道的阀门在黑暗中若隐若现。作为新人,虽然跟着师父巡检过无数次,但真正独自面对突发状况,周洁的脑子嗡嗡作响,她深吸一口气,抓起对讲机联系中控室,同时摸黑冲向配电室。雨水混着汗水顺着安全帽往下淌,手电筒光束里,能看见同事们已经默契地分成小组:一组检查备用发电机,一组手动关闭关键阀门,还有人拿着图纸核对设备参数。周洁跟着师父钻进潮湿的配电室,借着应急灯,争分夺秒排查线路。

三个小时后,当备用电源启动的嗡鸣声响起,仪表盘重新亮起数字,所有人都长舒一口气。周洁低头看着沾满泥水的工服,手上还留着被电缆划破的伤口,但心里却涌起一股从未有过的踏实感。原来,课本上学的应急预案、师父教的操作流程,真的能在危急时刻“救命”。那个停电的夜晚,像一场严苛的入职仪式。

“很幸运,在刚工作的时候,遇到了对我要求严格的师傅,从他身上,我明白想做好这份工作,必须要具备细心、耐心、责任心。”周洁说,“在石油一线,意外永远比计划多,但只要心里有底、手上有技术,再黑的夜也能等到光。后来每次路过配电室,我都会想起那个雨夜,想起自己从慌乱到镇定的蜕变——或许,这就是成长赋予石油人的勋章”。

工作两年,周洁邂逅了属于自己的爱情,丈夫虽然不是石油子弟,但同样也在采气厂工作。工作三年的周洁认真准备研究生考试,最终以340分第一名的成绩考上了西安石油大学非全日制研究生,攻读石油与天然气工程专业。读研期间,她开始主动探索知识的边界,除了认真完成课堂学习任务外,还会私下查阅大量的专业资料,不断拓宽自己的知识面。这段宝贵的学习经历,不仅极大地提升了她的专业素养,更磨炼了她的意志品质,让她学会了在巨大的压力下依然保持积极进取的心态。

2019年,周洁当妈妈了。她一边感受幸福,一边开始谋划未来的职业发展方向。在哺乳期结束后,她决定参加全国油气田开发专业天然气净化工职业技能竞赛。虽然深知备赛过程会充满艰辛,但为了实现自己的职业目标,周洁提前许久就开始自主进行准备。为了能够全身心地投入到学习中,她删掉了手机上所有的娱乐软件,推掉了所有的社交活动,独自一人在学习的道路上默默前行。

在备赛期间,周洁遭遇了诸多质疑的声音。有人认为她准备得太早,也有人觉得她既要兼顾工作又要备考,太过辛苦,根本不可能取得好成绩。但她并没有被这些负面的声音所打倒,凭借着考研和工作期间培养起来的自主学习能力,她给自己制定了每日“背七练九”的严苛标准。白天,她拼命学习教练传授的知识与技巧,不放过任何细微之处;晚上,周洁在空旷场地反复进行模拟操作。

2021年,周洁踏上第三届全国油气开发专业天然气净化工职业技能竞赛的赛场。比赛在大庆油田举行,面对陌生的设备和强大的竞争对手,她没有丝毫畏惧。在比赛过程中,她遇到了不少棘手的问题。比如,在拆卸法兰时,设备异常紧固,第一下尝试毫无反应,这让她瞬间紧张起来,但她迅速调整心态,回想起教练的教导,双手紧紧握住工具,成功解决了问题。最终,她凭借扎实的专业技能和稳定的心态,一路过关斩将,在众多选手中脱颖而出,为长庆油田夺得该届国赛的唯一一枚金牌。这枚金牌,不仅是对她专业能力的高度认可,更是长庆油田在天然气净化领域实力的有力彰显。

在智能油田的浪潮中勇立潮头

这次获奖,不仅让周洁在职业生涯中迈出了重要的一步,也让她对自己的未来有了更加清晰的规划。回来之后,她凭借扎实的专业功底和丰富经验,通过严格考核,成为长庆油田最年轻的高级技师,并且担任了第一采气厂第一净化厂运行一班班长。在带领团队时,周洁始终将责任心放在首位,要求团队成员尽力做好每一件事。

进入AI时代,长庆油田数智建设全面加速。第一采气厂被选为首批智能化建设单位,身为高级技师的周洁,成为第五净化厂数智建设攻坚小组的成员。起初,很多人对智能工厂什么样没有认知,完全找不到建设头绪,有些茫然。

周洁认为:“只要找准难点疑点,就一定能打开突破口。”她主动与生产一线员工深入交流,先后整理出涉及时耗长、物耗多、工作量重复的现场问题7项,梳理出24项技术难点和43项攻坚措施。在这之后,周洁扎根现场,精研方案、核对数据、设备调试、现场试验等工作排满日程,有时一忙就是一整夜,常常一天只吃一顿饭。

转水泵自动启停的论证,是周洁参与改造的第一个项目,那时候正值冬天,气温都在零下20℃,她需要频繁往返于采出水卸车点与中控室之间,实地勘察、优化方案。周洁提出了控制阀门的最佳安装方案,优化自控仪表布局,攻克接地和地磅改造的技术难题,使转水泵自动启停和采出水远程卸车在当年12月顺利实现。改造后,原本需要员工驻守现场近8小时才能完成的作业,只需要轻点鼠标,45分钟便完成操作。一线员工成为智能化建设的直接受益者,有在净化厂工作20年的老员工说:“曾经的想象成了现实,这是历史性的突破!”

这套系统成为长庆油田首个源于一线、应用于生产、改变固有生产模式的改造蓝本,目前已广泛应用于各净化厂,降低了劳动强度、提升了工作效率,也为后续装置改造提供了思路。自采出水远程卸车系统成功运行后,周洁还主导或参与了13项改造创新项目。其中,“智能注醇调节分配器”改变了寒冬深夜驱车数十公里上站调泵的工作模式;“智能作业平台”减少资料填报75%,提升工效25%以上;“柱塞气举涡流式泄压管”以400元成本换得天然气1300万方,创效600万元。到2021年,第一采气厂建成中国石油首个百亿采气大厂,与十年前相比,产量翻番但用工总量下降,这正是长庆智能化建设的生动体现。

截至2024年,长庆油田年产油气当量连续5年超过6000万吨,其中第一采气厂产气量约占长庆年产气量的五分之一,上产挑战前所未有。这一年,周洁接过“杨玲采气技能专家工作室”传承人的接力棒,从此肩负起了技术传承的重要使命。

在工作室里,周洁积极开展各项工作,精心筹划“技师大讲堂”“一线难题征集”等活动。她希望通过这些活动,将自己的经验和知识毫无保留地传递给更多年轻的石油人,为长庆油田培养出更多高技能人才。为了让注醇泵随气井“作息”,周洁团队的“间开井智能化控制”项目上马。三个月后,造价仅1.5万元、能管理8口井的“智能联动注醇控制系统”诞生,它能根据气井“生物钟”精准控制注醇节奏,解决了无效注醇问题。如今,全厂860多口间开井都装上了这套系统,预计可节约甲醇4万吨,年创效630万元。

从“个人创新”到“团队协作”,周洁和专家工作室的成员们始终秉承“不让老百姓受冻是我们的责任,能为老百姓供气是我们的荣耀”的价值追求,力求以最小投入解决制约气田上量的难题瓶颈。

当下,周洁在靖边工作,而家却远在西安,5个多小时的车程,成为她与家人之间难以跨越的距离。孩子由父母帮忙照顾,她和丈夫主要通过视频与孩子沟通交流,每年的陪伴仅有四五十天。每当孩子在视频里奶声奶气地说“妈妈,我想你”时,周洁都会心酸。

“儿子九月份就满6岁了。除了周岁,再没有陪他过过生日,所以对孩子挺愧疚的,想陪他看书,想陪他玩耍,也想陪着他长大。”周洁说,“虽然不能时时刻刻陪在孩子身边,但是我相信只要引导孩子树立正确的价值观和学习态度,孩子一定能够茁壮成长”。

对于未来,周洁希望自己能够成长为“集团公司专家”,继续在石油领域深耕细作。她说:“我从一个普通的石油子弟,一步步走到了今天,靠的是对事业的无限热爱、对知识的强烈渴望。‘能源所系,温暖相托’,从刘庆1井到陕参1井,再到中国第一大油气田,我们长庆的发展成果来之不易。作为新时代的长庆青年,在建设世界一流大油气田的征程中,我们必须挺膺担当、不负韶华!”

责任编辑 张惠清