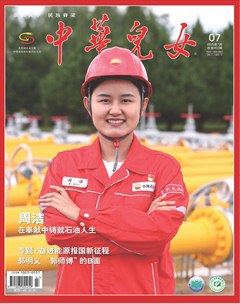

“是独山子石化给了我成长的平台,是国家的能源化工事业给了我奋斗的方向”

夏日的新疆库尔勒市上库工业园区,中国石油独山子石化公司塔里木二期乙烯及配套绿色低碳示范工程项目(简称“塔二期项目”)建设现场,骄阳炙烤着大地。巨大的钢结构在烈日下闪着白光,几十座炼塔被热浪包裹,空气里弥漫着工机具运转的燥热气息。

此时,聚合项目经理部经理助理贺鹏正穿梭在施工现场忙碌着。这个从甘肃张掖走出的石油青年,2012年从四川大学毕业后,选择扎根西北边疆,如今在塔二期项目中肩负中石油首台套国产化全密度聚乙烯装置的建设及生产准备重任。尽管酷暑难耐、黄沙烫脚,他依然步履坚实——正如他13年来从一名基层操作工成长为跨工种技能大拿、带领团队突破高端材料技术垄断的奋斗之路,始终在践行着“多学习、多经历、多实干”的誓言。

陇原少年的求学岁月

1989年10月,贺鹏出生在甘肃省张掖市临泽县的一个普通家庭。这是位于河西走廊上的一个小县城,干旱少雨的自然环境和朴实的民风,塑造了贺鹏坚韧不拔的性格底色。父亲常挂在嘴边的那句“多学不吃亏,多干不吃亏”,成为他人生座右铭。

在临泽一中,贺鹏展现出过人的数理天赋。这个平日勤奋努力的少年,以全县前十的高分叩开了四川大学的大门。彼时填报志愿时,并没有像现在这样有指导老师,也没有那么多信息可供参考,十八岁的他已经知道要为自己的人生负责。他认真思考未来的路,先去掉不喜欢的,再分析自己擅长的——数理化成绩拔尖给了他底气。然后看专业、看未来趋势,高分子材料专业应用面广,且前景大有可为,综合各种因素考虑,他毫不犹豫地按下了四川大学的确认键。

大学期间,学校里浓郁的学术氛围给了他滋养,他听过中国科学院院士、高分子材料科学家徐僖的讲座,徐院士团队的科研攻关故事深深触动了贺鹏。他也听到过学院老师参与神舟系列飞船的科研工作,第一次真切感受到材料科学的魅力。“原来高分子材料不仅存在于教科书里,是能服务国家重大战略需求的。”一颗种子隐约埋在了他心里,仿佛也为他日后的人生选择埋下了伏笔。

戈壁滩上的职场初体验

2012年毕业季,即将面临就业的贺鹏又要独自做出人生的另一个重要抉择。当时不乏互联网大厂前去高校招人,面对东南部企业的优厚待遇,他在几经比较抉择后,选择加入独山子石化公司——当时,西部大开发的浪潮正盛,贺鹏怀着一腔热血,对新疆充满向往。独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程投产,且拥有当时规模最大的聚烯烃高分子材料生产装置,这些都对他很有吸引力。

这个决定让家人颇为不解,父亲曾劝他:“好不容易走出大西北,何必再回去?”但贺鹏很有主见:“那里有全国领先的聚烯烃装置,我想学以致用。”他还记得面试时的一个细节,与前来招人的独山子石化的工作人员面谈时曾问他们,入职后自己能否分到聚烯烃装置,得到肯定的答复后,他心里即刻做出了决定。

从考大学报志愿到毕业选择工作,贺鹏都是独立完成的。“自己做的选择,就要自己负责。”他笑笑,这是他一贯的行事准则。

2012年9月,贺鹏正式成为独山子石化公司原乙烯厂聚烯烃二联合车间聚丙烯装置的一名合成外操。作为新入职的操作工,贺鹏需要适应“三班倒”的工作节奏。“刚到车间的时候,看到那些纵横交错的管线和高大的炼塔,也会有一些发懵。”贺鹏回忆道。

学校里功课门门优秀,但是到了实操场地,一切从头开始学起。为了尽快掌握装置的工艺流程和操作技能,他每天跟着师傅们跑现场,熟悉每一个阀门、每一条管线的位置和作用。下班后,还会抱着厚厚的技术资料学习到深夜。

冬天的装置区,零下20℃的寒风中,他要定时巡检管线;夏天的反应器里,40℃的酷热下,他要钻进狭小空间清理结块,随时面临着高温。与他同期入职的9名校友,有6人因无法适应这样艰苦的环境而陆续离职。