在长达半个世纪的晶体材料学科研攻关、教学育人生涯中,他坚持“心有大我、至诚报国”的理想信念,把爱国之情、报国之志融入科技强国、教育强国建设之中

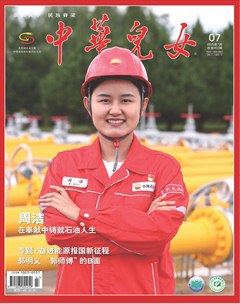

今年,是我国著名晶体材料学家、教育家,中国科学院院士,山东大学原副校长,山东大学终身教授蒋民华诞辰九十周年。

作为我国功能晶体研究和开发的先驱者和带头人之一,蒋民华以“教育家的宽广胸怀、科学家的战略眼光、实干家的使命担当”,一次次将中国晶体材料学的发展带到国际领先位置,提升了中国晶体材料学在国际晶体材料领域的话语权。

在长达半个世纪的晶体材料学科研攻关、教学育人生涯中,蒋民华坚持心有大我、至诚报国的理想信念,把爱国之情、报国之志融入科技强国、教育强国建设之中,融入服务国家重大战略需求和经济社会高质量发展之中,服务国之所需,展现山大担当。

胸怀祖国,勇攀高峰

蒋民华1935年出生于浙江临海。读初中时,他初探化学世界之妙,从此终生不渝。当时物理、化学两位老师深厚的学养、生动的授课、优秀的品格,进一步激发了少年蒋民华对物理、化学的浓厚兴趣,为他打下了扎实的学科基础,而且在他心中埋下了教书育人、科学报国的种子。

1952年,蒋民华提前从中学毕业,参加高考,以第一志愿考入了山东大学化学系,走进他向往已久的大学校园。多年之后,他在《高考与浙大情结》一文中回忆道:“我在浙江临海回浦中学高三春班上学,突接通知,要我们提前毕业和应届的秋班同学一起参加高考,国家建设太需要人了。那时高中毕业生数量很少,全国一共才几万人,学校动员大家都去报考,为祖国建设而升学”,填志愿时他“第一志愿选择化学系”。

命运的考验在此时来临。1953年,蒋民华以优异的成绩考取了留苏预备生,到北京学习。正是踌躇满志时,他却因台湾亲属关系,成为那批留苏预备生中唯一不能出国的人。蒋民华独自跑到故宫御花园坐了一整天,“该怎么办,就这样算了”?他又不甘心,于是暗下决心,在国内更要做出一番成绩。

1956年,蒋民华以全优成绩从山东大学化学系毕业,留校任教。两年后,他被学校派往厦门大学,师从物理化学家、化学教育家、中国结构化学的开拓者和奠基人卢嘉锡进修晶体学。蒋民华跟随卢嘉锡制作大量晶体的宏观和微观模型,逐步接触晶体测量和测定晶体结构实验,对晶体的微观特征“周期性”、宏观特征“对称性”,以及各向异性有了较为本质的认识。蒋民华渐入佳境了。很多年后,他还记得当时卢嘉锡讲过的一个例子,利用晶体的压电效应来校表,几秒钟即可完成,而毋须24小时才见分晓。“原来晶体在科学技术上是那么有用。”

可是,卢嘉锡又说,“中国还制造不出晶体,只能用人家的材料”。蒋民华心中由此萌生了研究晶体的想法。

1958年,蒋民华开始了他晶体生长的生涯,起步的晶体是水声、电声用的压电晶体酒石酸钾钠(KNT)。当时的人工晶体在国外刚刚兴起,在国内还鲜为人知。人工晶体什么样?晶体如何生长?没有经验、没有设备、没有内行,也很少有同行,一切从零开始。

蒋民华曾撰文《重返青岛老校园》,回溯他培养出第一块KNT单晶的情景:当时的条件极其简陋,用金鱼缸当恒温槽,以标本瓶作育晶器,原料则由张裕葡萄酒厂发酵酿酒时析出的酒石转化而成。把晶芽粘在玻璃棒上作籽晶。恒温槽里的籽晶在旋转,他的心也随着晶体的生长在跳动,唯恐有一点闪失。看着转动中的晶体一点点长大,心里有说不出的高兴。“但美丽而娇嫩的晶体在取出后,因温差而在手中炸裂时,我的心也像碎了一样。”

此后,他对“结晶”的含义才有了切身的体会,也开始懂得了“细节决定成败”,“碎裂是单晶的软肋”的真理。经过数年的努力,蒋民华和他的同事们终于突破了培养大晶体的关键技术,生成第一块重达10公斤的KNT大单晶。

20世纪60年代,蒋民华又把主攻方向转向综合压电性能更为优良的磷酸二氢铵(ADP)晶体,终于找到最佳的生长条件,长出了高质量的ADP大单晶,满足了声呐试验的需要。

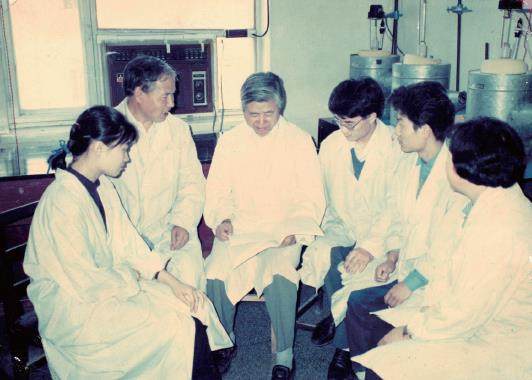

纵然身处动荡的十年,蒋民华也未曾停下科研的脚步。1969年,因国防需要,国家下达了从重水中生长磷酸二氘钾(DKDP)晶体的任务。蒋民华白天挨批斗,晚上仍不间断地搞晶体生长实验。“蒋先生曾给我讲,最艰难的时候,他们用下水道水管生长晶体。那种艰难环境可想而知。”山东大学教授王继扬说。在这样的锲而不舍之下,山东大学的晶体材料探索从未停止过。

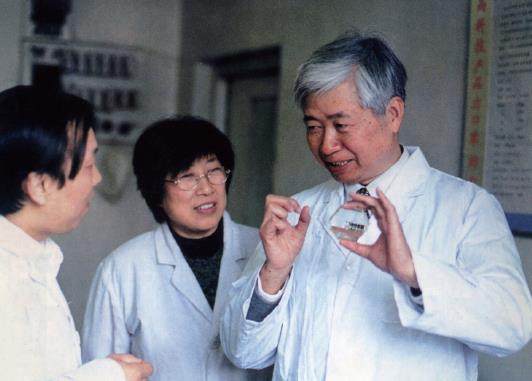

经过十余年的研究,蒋民华从生长实践中敏锐地发现,尽管KDP和DKDP晶体类似,但DKDP晶体存在单斜和四方两相,正是从其单斜稳定相区以四方亚稳相生长出优质晶体。这项研究成果以英文发表在《晶体生长》(Journal of Crystal Growth)上,这一成果在国际上引起强烈反响。当时国际上普遍认为从亚稳相生长不出好晶体,作出这一论断的美国时任国际晶体生长组织主席、贝尔实验室的劳迪斯(R.Laudise)博士来到中国,当他在蒋民华陪同下看到从亚稳相中生长的优质晶体时感叹不已,当场表示要修改其所著《晶体生长》一书中的论断。

回国后,劳迪斯发函邀请蒋民华参加当年在莫斯科召开的第八届国际晶体生长会议,蒋民华的参会受到极大重视,交了很多国际朋友,为中国晶体走向世界创造了机会,为中国参加国际晶体生长组织奠定了基础。

1979年10月,在充满希望的“科学的春天”,蒋民华前往德国科隆大学晶体学研究所访问。德国科隆大学结晶研究所老所长豪休没有指望蒋民华在三个月内能干成什么事,要他自己安排到各个实验室转转。蒋民华却充分利用那里的科研条件终日在实验室里工作,寻找新材料、合成和生长出晶体,不到三个月时间便搞出一种新的有机晶体——樟脑酸丙酮,测量了它的压电和电光性能并写出论文。这样的结果和速度令豪休对这位年轻的中国学者刮目相看,也由此拉开此后十年彼此间良好合作和人员交流的序幕。出于对中国的喜爱,豪休七十岁高龄时开始学习中文,并多次访问中国。

需求牵引,至诚报国

晶体材料是以单晶组成的材料。从航海到航天,从自动控制到智能技术,从计算机到通讯,从生命科学到医疗技术,从民用技术到国防科技,没有哪一门高新技术能离开晶体材料。以国家需求为导向,也成为蒋民华一生中进行晶体材料研究的基本出发点。

1978年,我国功能晶体材料专家、山东大学教授王继扬刚来到山东大学晶体材料研究室工作,蒋民华对发展晶体材料科研工作的迫切,让他印象深刻。