“未来我们仍然要做‘有用’的科研,使科技创新成果更好地服务于新质生产力的发展”

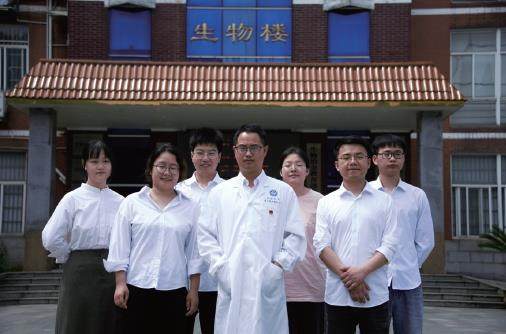

中国青年科技工作者协会理事、中南大学矿物工程系主任韩海生的科研人生,是一部“点石成金”的传奇。他以实验室为基,以矿山为战场,用十五载的科研坚守,为中国矿产资源的高效开发与绿色利用开辟出一条创新之路。

从湖南柿竹园矿山的浮选车间到海外矿山,从国家科技进步奖的领奖台到中南大学的讲台,韩海生的足迹跨越产学研用。从一名对未来充满迷茫的学生,到独当一面的青年科学家,再到深受学生敬爱的青年教师,韩海生用十五年时间完成了人生的华丽蜕变。

梦起矿山,科技报国

2006年,来自山东寿光的小伙韩海生考入山东科技大学。说起专业选择,韩海生坦言,自己当初是被调剂到矿物加工工程专业的。“当时的热门专业如机械工程、计算机和金融等更受青睐。”但或许正是这种阴差阳错,让他与这个专业结下了不解之缘。

在韩海生看来,本科阶段主要学习基础知识,研究生阶段才刚刚踏入科学研究的门槛。研究生需要聚焦具体科学问题或企业难题,从科研角度深入分析、探寻解决方案,这与本科学习是截然不同的体系。韩海生坦言,很多人无法在科研路上坚持下去,根源在于没有找到真正的兴趣所在,尚未领悟科研的精髓。他说:“科研入门虽看似艰难,实则有迹可循。若一时找不到方向,不妨多投入实践。随着接触的项目不断增多,经验和心得自然会逐步积累。”

2013年,韩海生跟随导师孙伟教授来到被称为“世界有色金属博物馆”的湖南柿竹园矿山,挑战一个百年技术难题。彼时的他或许没有想到,这次矿山之行将成为他科研生涯的重要转折点。

柿竹园矿山位于湖南省郴州市苏仙区,是国家首批矿产资源综合利用示范基地之一,也是全球知名的多金属矿产地。柿竹园矿区矿产资源极其丰富,已探明矿物种类达143种,矿石储量约3.6亿吨,金属储量超过200万吨。该矿床以其储量巨大、成分复杂、有用矿物种类多而闻名,是全球罕见的特大型多金属矿床。

其中,钨钼多金属矿是世界上开发利用难度最大的矿藏之一,其复杂的地质条件和矿物组成,让无数科研人员望而却步。传统的“彼德洛夫法”浮选技术已沿用百余年,钨矿回收率长期徘徊在65%左右,造成大量宝贵资源浪费。

“当时,矿山的技术负责人告诉我们,这里已经诞生了3个国家科技进步奖,走出了3位中国工程院院士,65%这个数字已经是钨矿回收率的极限,再度提升的可能性很小。”面对这一世界级难题,孙伟教授坚信,科学技术的发展没有止境,65%绝对不是极限,关键是要在理论和技术上有新的突破,他带领团队开始了长达三年的技术攻关。

矿山的环境艰苦异常。粉尘弥漫的矿区,简陋的工作设施,都没有阻挡他们探索的脚步。韩海生记忆犹新:“至今都忘不了,在工业调试过程中,孙老师行为示范,奋战在生产车间的情景。在他的脸上,从来都看不到沮丧,看到的只有专注和快乐,他感染着整个团队,不断攻坚克难。”正是这种身先士卒的科研精神,深深影响了年轻的韩海生。

在不断地尝试和失败中,全新药剂体系实验室技术指标优异,让矿山的所有技术人员为之震惊。

韩海生至今记得,当时项目总工程师李晓东说的话——“我做了一辈子钨选矿,见证了孙传尧院士的柿竹园法、刘炯天院士的浮选柱工艺、邱显扬教授的强磁分选工艺的工业应用,这可能是柿竹园钨矿的第四次腾飞,我退休之前就只干这一件事。”

从此,柿竹园新一轮科技攻关的序幕拉开,也开启了韩海生真正的科研生涯。四年博士生涯,三年多扎根在矿山生产一线,只为结一颗科研的果实。