在这里,古老的窑火仍在燃烧,而许泽荣和他的团队,正用匠心与智慧,让这千年窑火在新时代焕发出更加璀璨的光芒

在广东潮州高厝塘的青石板路尽头,白墙黛瓦间,一座以个人名字命名的窑变艺术馆静立如诗。晨雾漫过屋檐时,馆内陈列的窑变瓷器泛着幽光,釉色里流动的云霞、山川与星河,似是将千年窑火的故事凝固在瓷胎之上。每当许泽荣推开雕花木门,指尖抚过那些纹理天成的作品,便能听见泥土与火焰跨越时空的低语——这是传承千年的技艺,在当代绽放的崭新篇章。

作为全国人大代表、窑变艺术馆馆长,许泽荣用十余载春秋,在传承与创新的道路上笃定前行。从初入瓷

◎本刊记者 李菡丹

许泽荣 让窑变艺术绽新光

在这里,古老的窑火仍在燃烧,而许泽荣和他的团队,正用匠心与智慧,让这千年窑火在新时代焕发出更加璀璨的光芒泥厂时被窑变瓷器惊鸿一瞥的青年,到扛起非遗传承大旗的行业领军人;从满腔热血的青年艺术创业者,到为传统工艺发声的人大代表,他的人生轨迹始终与窑变艺术血脉相连。

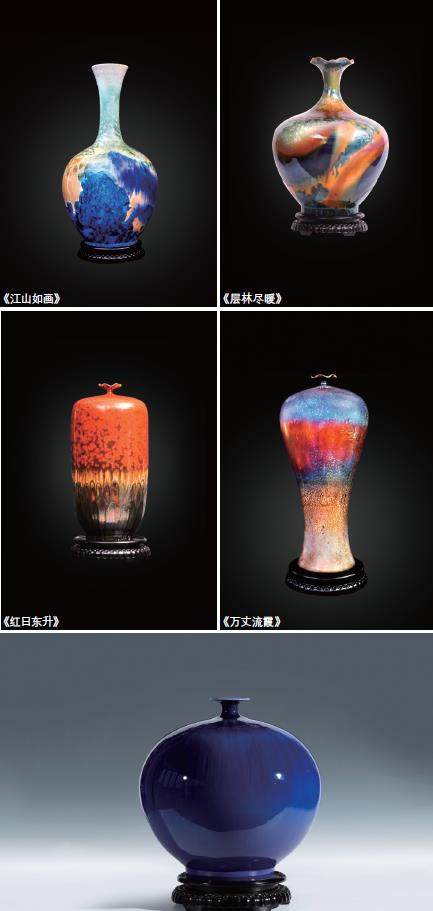

“窑变艺术最独特的地方,就在于它的不可复制性。每一件作品都是窑火与釉色的独特对话,色彩和纹理自然天成。这门艺术承载着中国千年陶瓷文化的深厚底蕴,是传统文化的瑰宝。它在传统文化中,不仅是工艺传承的结晶,更体现了古人对自然和艺术的深刻理解与探索,是中国传统美学和智慧的象征。”在守护文化根脉的坚守中,在与时代脉搏同频的创新里,许泽荣以匠人之心为墨、以创新思维为纸,让古老的窑变艺术在新时代焕发蓬勃生机。

窑变艺术点燃传承火种

2008年的一个清晨,潮州瓷泥厂的年轻工人许泽荣像往常一样运送瓷泥样本。当他路过一家陶瓷厂车间时,一件被玻璃罩精心保护的器物突然攫住了他的目光——那是一件窑变艺术瓷,斑斓的釉色如流霞映空,纹理似山水天成,在展厅的灯光下散发出神秘而瑰丽的光泽。“当时,我就像被磁石吸住了,脚根本挪不动。”许泽荣在回忆中仍难掩激动。然而,当他试图靠近观赏时,工作人员警惕地阻拦和“数十万元”的售价标签,像一道惊雷劈开了他对陶瓷工艺的认知。

自幼浸润在潮州陶瓷文化氛围中的许泽荣,从未想过家乡的传统工艺能达到如此价值高度。潮州作为 “中国瓷都”,制瓷历史可追溯至唐代,而窑变艺术作为陶瓷烧制中的“偶然天成”,更是千年工艺的巅峰之作。这次邂逅如同一颗火种,点燃了他内心深处对传统技艺的敬畏与向往。“为什么价值连城的窑变艺术,不能让更多人了解?为什么传统工艺的魅力,只能被少数人拥有?”带着这样的思考,他毅然辞去瓷泥厂工作,回到家乡高厝塘,在家里的支持下,创办了许泽荣窑变艺术馆。

开馆初期的日子充满艰辛。为了掌握窑变技艺,许泽荣走遍全国各大陶瓷厂区,搜集散落民间的老釉方;他在废弃的龙窑旁搭建简陋工作室,反复试验釉料配比与烧制温度。

“窑变讲究‘火的艺术’,温度差1℃,窑位偏10厘米,出来的效果就天差地别。”许泽荣指着工作室墙上密密麻麻的试验笔记说,“这十余年烧掉的瓷泥能填满半个池塘,成功的作品却不足百分之一”。这种近乎苛刻的追求,让他逐渐掌握了窑变艺术“入窑一色,出窑万彩”的奥秘,其创作的《流光潋滟》、《湖光山色》等作品,因釉色流动如天然画卷,被业内誉为“当代窑变活化石”。

千年窑火照亮现代生活

在许泽荣看来,窑变艺术的魅力不仅在于其工艺的不可复制性,更在于它承载着中国人“道法自然”的哲学思想。“古人说‘窑变无双’,每一件作品都是火与土的即兴创作,这种自然天成的美学,正是传统文化最珍贵的基因。”他轻抚着一件刚出窑的《江山如画》釉瓶,瓶身青蓝色的纹理如云海翻涌,“你看这道流釉,完全是在窑内自然形成的,人力无法刻意模仿”。